Una corretta comprensione dello sviluppo storico della morale cristiana esige che si abbiano presenti fattori diversi: la concretezza del vissuto quotidiano della comunità cristiana e il costante richiamo alla sua evangelicità, da parte soprattutto del Magistero; la specificità del suo argomentare e dei suoi contenuti, radicati nella fede, e la necessaria incarnazione nella realtà socio-culturale; la consapevolezza di dover testimoniare una verità di vita che le è stata affidata e l’urgenza di rendere comprensibile e possibile tale novità nella concretezza delle situazioni; l’idealità dei modelli proposti e la consapevolezza della fragilità propria delle persone. Tutto questo non può non creare delle tensioni, in ricerca costante di un equilibrio costruttivo.

Le istanze evangeliche nella praticità latina. L’apertura al mondo ellenistico è la prima sfida che la nascente comunità cristiana deve affrontare, non tanto a livello di annunzio kerigmatico quanto per le conseguenze pratiche. Paolo la vive come una specifica missione, difendendo con forza la libertà dei nuovi battezzati nei confronti della Legge giudaica (cf. Gal 2). L’assemblea di Gerusalemme, per dare una risposta alle tensioni sorte all’interno della comunità, sancisce che «non si debbano importunare quelli che dalle nazioni si convertono a Dio» (At 15,19).

Gli scritti dei Padri Apostolici testimoniano il cammino difficile di questa libertà: accanto a proposte decisamente cristocentriche, come le lettere di Ignazio di Antiochia, troviamo visioni in cui è forte il riferimento vetero-testamentario, come la Didachè o il Pastore di Erma. Nel mondo più propriamente romano, la proposta morale evangelica si confronta con la praticità etica e giuridica che lo caratterizza. Significativo è il fatto che categorie giuridiche, come “equità della legge” e “presunzione”, diventano ben presto fondamentali nella formulazione e soprattutto nell’applicazione delle norme morali. In maniera particolare sarà più forte che nell’Oriente la preoccupazione per la precisazione del valore oggettivo degli atti.

Il criterio fondamentale, che guida questa incarnazione, è quello del porsi come lievito: non contrapporsi alla prassi vigente, ma, permeandola di Vangelo, ridarle un significato nuovo. Significativa è la graduale evoluzione della morale familiare, che, senza negare la centralità della patria potestas, la rimodella come patria pietas alla luce dell’esperienza della paternità di Dio. Parimenti i rapporti sociali vengono gradualmente influenzati dal rifiuto evangelico della forza, come chiave risolutrice, e dall’attenzione fattiva per le categorie più deboli. La lealtà con cui si partecipa al bene comune della società e ci si rapporta all’autorità, si accompagna alla consapevolezza di sentirsi «come stranieri e pellegrini» in cammino verso la patria definitiva (1Pt 2,11). La visione evangelica del prossimo, non determinata da appartenenze razziali o sociali, dà nuovo impulso alla prospettiva universalistica presente nella cultura romana. Netto è il rifiuto per tutte le forme di sacralizzazione del potere e di stratificazione sociale discriminante. Soprattutto, continuando nel solco già tracciato dalla riflessione filosofica, è chiara l’affermazione della priorità del bene sulla stessa autorità.

Il martire, visto come colui che, per la forza dello Spirito, riesce a continuare la vittoria pasquale del Cristo sul potere del male, costituisce il modello ispiratore di tutta la prassi cristiana. A questo modello si aggiunge ben presto anche quello della vergine. Nei primi due secoli, fin quando la comunità cristiana è minoranza e spesso minoranza perseguitata, nella proposta morale predomina un senso apologetico, che modella la vita come motivo di credibilità per il Vangelo. Le dispute intorno al comportamento da mantenere nei riguardi dei lapsi e il rigore della disciplina penitenziale ne sono una testimonianza chiara.

Il successivo affermarsi come minoranza determinante, fino alla identificazione con le strutture dell’Impero, porta la comunità cristiana a una crescente assunzione di responsabilità sociali, di cui è testimonianza la graduale legittimazione del servizio militare. Nella vita concreta si attenua la prospettiva apologetica e diventano dominanti le esigenze dell’incarnazione. L’esemplarità della coerenza evangelica è affidata a un nuovo modello, quello del monaco che lascia la città per dedicarsi totalmente al “servizio” di Dio. Il De officiis di S. Ambrogio (350-397) è l’opera che meglio testimonia il dialogo con la cultura etica del tempo: assume, come punti di riferimento strutturali e argomentativi, quelli del De officiis di Cicerone, ma li apre e li fonda in prospettiva evangelica.

A partire dal quinto-sesto secolo, la nuova realtà, determinata dalla crisi dell’impero e dalle grandi trasmigrazioni dei popoli germanico-slavi, pongono la comunità cristiana dinanzi a urgenze complesse, a livello sociale e di evangelizzazione. Il crollo delle strutture imperiali chiede di assumere compiti di supplenza sempre più forti, soprattutto nei riguardi delle categorie più deboli. Allo stesso tempo, diventa indispensabile un impegno rinnovato di evangelizzazione e di inculturazione. A livello morale, la sfida maggiore è il superamento della riaffermazione della forza come elemento decisivo del vivere sociale, presente nella cultura germanica. Parimenti importante è la riproposta evangelica del corretto rapporto tra autorità e bene. S. Gregorio Magno (540-604), particolarmente con i Moralia in Job e il Liber regulae pastoralis, costituisce l’anello di congiunzione tra il periodo patristico e quello monastico-medioevale. Nella proposta morale, Gregorio si preoccupa principalmente della concretezza pratica della vita cristiana, cercandone nella Scrittura i criteri (precetti, consigli, esempi). Inoltre, pur nella fondamentale visione unitaria, Gregorio sottolinea la distinzione tra vita attiva (fattivamente impegnata nel servizio misericordioso del prossimo) e vita contemplativa (dedicata unicamente al “servizio” del Signore).

L’affermarsi dell’oggettività. Dall’incontro del mondo romano con quello germanico-slavo si delinea, a partire dal sesto secolo, una realtà culturale nuova, che trova nella fede l’elemento unificante. Ne risulterà una visione unitaria della realtà, che caratterizzerà tutto il periodo medioevale, con una crescente identificazione tra norme giuridiche e norme etiche, ma anche con dispute e conflitti tra potere spirituale e potere civile. Il simbolismo, non solo linguistico, e la categoria filosofica dell’analogia permetteranno di esprimere la continuità e insieme la differenza tra soprannaturale e naturale.

Nella pedagogia morale prevalgono il riferimento all’autorità e il controllo sociale. Il valore dell’agire morale è dato dall’oggetto dell’atto, più che dall’intenzionalità. L’affermarsi della penitenza privata e reiterabile, con la determinazione “quantitativa” di opere penitenziali per i singoli peccati (penitenza “tariffata”), rinforza questa oggettivazione della vita morale. Il crescente distacco dalla spiritualità orientale, che si consuma alla fine del primo millennio, contribuisce a rendere più forte questo processo.

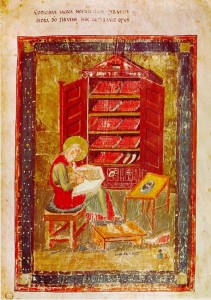

Accanto ai pastori, un ruolo sempre più decisivo per la formazione morale è svolto dai monaci. Nella realtà italiana, è soprattutto il modello benedettino (ora et labora), non mancano però influssi del monachesimo orientale, soprattutto in alcune regioni. Particolare risalto è dato alla lectio divina, che ha come oggetto prima di tutto la Scrittura e poi gli scritti dei Padri. È fatta normalmente a voce alta (lectio aperta). A questa segue la lectio tacita (l’approfondimento personale) e la condivisione (collactio) soprattutto con l’Abate. I monaci vengono visti come modello di vita cristiana. La loro fuga mundi, per una fedeltà più piena al Vangelo, diventa ben presto custodia e promozione di civiltà. Il Rinnovamento Carolingio dell’ottavo-novo secolo ne è una espressione particolarmente significativa. La proposta di vita cristiana è centrata sulla conversio, che fonde insieme spiritualità e morale.

Nella vita concreta del popolo, le prospettive propriamente evangeliche convivono con quelle culturali, senza però raggiungere sempre una sintesi valida. L’enfatizzazione della forza e perfino della violenza e la rigidità della stratificazione sociale ne sono le espressioni più evidenti. Ma lo sono anche una diffusa superstizione, il ricorso al magico e la difficoltà a distinguere tra peccato e peccatore (la “teologia delle Crociate”).

La sintesi scolastica. Il XII e il XIII secolo sono momenti di particolare importanza per la teologia in genere e per quella morale in particolare. Il rinnovamento, che trova la sintesi più felice nella proposta di Tommaso di Aquino (1224/1225-1274), ha fattori e radici diverse: la vivacità economica, sociale e artistica dei Comuni; la riorganizzazione delle scuole monastiche e l’affermazione delle Scholae urbanae e poi delle prime Università; i fermenti dell’Umanesimo e la riscoperta del pensiero aristotelico. La teologia scolastica, a differenza di quella monastica di taglio prevalentemente esperienziale (scientia experimentalis), ha un’impostazione più sistematica e teorica. Il suo sviluppo riceve accentuazioni e sfumature diverse, anche per quanto riguarda la parte morale: più volontaristiche nella scuola francescana, più cognitivistiche in quella domenicana.

La metodologia è prevalentemente deduttiva: attingendo i principi dal patrimonio comune di fede e di cultura, ne illustra le conseguenze, ricorrendo soprattutto allo strumento dialettico del sillogismo e servendosi ampiamente dell’analogia. La morale è parte integrante di un discorso teologico unitario ed è centrata nella “legge naturale”, intesa come espressione delle relazioni che necessariamente si danno tra le “essenze” o “nature” secondo il progetto creaturale di Dio (aeternus rerum ordo). Nella Summa Theologiae di S. Tommaso, la morale, vista fondamentalmente come “ritorno a Dio”, viene sviluppata nella Pars Secunda, dopo che nella Pars Prima è stato presentato il “venire da Dio” di tutta la realtà e prima che nella Pars Tertia venga considerata la “via” costituita da Cristo e dai sacramenti. Nella sintesi tommasiana, la intentio finis è vista come fattore formale della bontà morale, mentre l’oggetto dell’atto (insieme alle circostanze) ne costituisce le fonte materiale. Si realizza così una sintesi dei due elementi, dopo il confronto serrato tra S. Bernardo (1090-1153), difensore della centralità tradizionale dell’oggetto, e Abelardo (1079-1142) che, in sintonia con le istanze umanistiche, enfatizza l’intenzionalità fino a quasi vanificare l’oggetto.

Nei secoli successivi le istanze dell’umanesimo prima e del rinascimento poi determinano uno sviluppo della proposta morale in una prospettiva più positiva verso la realtà e più incarnata in essa. Non mancano però tensioni da parte di movimenti desiderosi di una chiesa e una prassi cristiana meno compromessa e più coerente con la radicalità evangelica. S. Francesco di Assisi (1182-1226) è retto da queste istanze, che però apre alla spiritualità gioiosa e cosmica del Cantico delle Creature. Nella vita quotidiana del popolo, pur tra aperture a una visione più serena dell’impegno etico, resta predominante un senso drammatico della vita, dovuto anche alle forti discriminazioni socio-economiche. Il mistero della croce, accompagnato dalla sofferenza materna dell’Addolorata, è il punto di riferimento privilegiato. Il timore della dannazione eterna è tra gli elementi che maggiormente spingono a una effettiva conversione. La mentalità mercantile influisce anche su quella etico-religiosa determinando una visione che risente di un individualismo preoccupato di “accumulare” meriti.

Una nuova metodologia. Tra il Quattro e il Cinquecento, l’orizzonte socio-religioso cambia in maniera profonda: l’affermazione dei grandi stati dinastico-nazionali segna il tramonto della universalità socio-politica del Sacro Romano Impero; la scoperta del Nuovo Mondo apre a una considerazione più ampia dello “umano”, sganciandolo progressivamente dalla identificazione con il “cristiano”; la crisi protestantica del Cinquecento segna la rottura dell’unità religiosa dell’Europa. Si tratta di fenomeni storici che portano a spostare verso l’Atlantico l’asse di interesse internazionale, con un ruolo crescente dei paesi del Nord Europa. La molteplicità di stati, in cui è suddiviso, accentua la debolezza e la vulnerabilità del nostro paese dinanzi ai progetti espansionistici delle grandi Dinastie.

La visione etico-religiosa del popolo italiano resta fedele alla tradizione cattolica, anche se non mancano alcune significative eccezioni, come i Valdesi. Le istanze di rinnovamento, con cui il Concilio di Trento (1543-1563) cerca di rispondere alla crisi della Riforma protestantica, determinano anche il cammino della teologia morale. La chiarificazione dottrinale (cf. particolarmente le affermazioni relative alla giustificazione, al rapporto tra fede e opere, al sacramento della penitenza e alle sue parti) porta a ribadire e rendere più chiare le prospettive “unitarie” della prassi e della proposta morale. Nella riqualificazione evangelica e pastorale del clero, viene sottolineata la preparazione per il ministero della confessione e il suo ruolo nella formazione delle coscienze. Il rinnovato slancio di evangelizzazione si concretizza in un impegno più convinto nella predicazione popolare.

Nell’annuncio morale, che riceve ampio spazio in tutta la pastorale, vengono accentuati: la conversione individuale (“salva la tua anima”); i novissimi presentati con una accentuazione del timore per scuotere dal peccato e mantenere nel cammino del bene; i sacramenti visti soprattutto come aiuto e fonte di merito (sottolineatura dello ex opere operato e preoccupazione prevalente sulla validità). Quanto ai contenuti, si insiste in maniera particolare sui doveri religiosi del Decalogo e dei Precetti della Chiesa e su quelli familiari (vita affettivo-sessuale, responsabilità educative dei genitori). Le problematiche della giustizia vengono sviluppate in prospettiva prevalentemente commutativa e interpersonale.

Le affermazioni tridentine sulla necessità della confessione dettagliata dei peccati (numero, specie e circostanze che ne mutano la specie) spingono la teologia morale a concentrarsi sulla determinazione oggettiva dei singoli atti-peccato alla luce delle possibili circostanze che possono accentuarne o sminuirne la gravità (“casi morali”). I “corsi dei casi”, pensati per la pratica della confessione e destinati ai sacerdoti meno dotati per la teologia speculativa, spingono all’elaborazione delle Institutiones theologiae moralis o Manuales theologiae moralis, che, sulla scia delle Summae confessariorum quanto ai contenuti e attingendo dalla Summa tommasiana gli elementi più pratici della morale generale, cercano di determinare dettagliatamente il valore morale oggettivo degli atti.

La teologia morale acquisisce una propria autonomia metodologica, che privilegia le istanze filosofiche della legge naturale (per la determinazione dell’imperativo morale) e quelle giuridiche (per la sua attuazione pratica da parte delle coscienza). Sullo sfondo c’è una visione di Dio come fonte e vindice dell’Ordo moralis. Il bene morale viene rinchiuso nei parametri del “precetto/obbligo”, perdendo l’essenziale rapporto con lo spirituale. È la teologia morale casistica che, se va apprezzata per la concretezza delle risposte e il coraggio con cui scende nella realtà, si mostrerà ben presto lacunosa sul piano teologico ed etico-antropologico.

La pedagogia morale del Sei-Settecento mira a “quietare” le coscienze mediante la proposta del valore oggettivo dei singoli atti, sulla base della loro “natura” e ricorrendo all’aiuto delle auctoritates canoniche, magisteriali e teologiche. Assegna perciò un ruolo preponderante al “giudizio” autoritativo sulla presenza o meno di un obbligo nella concreta situazione. Il riferimento al confessore o al direttore spirituale diventa centrale, con la conseguente priorità attribuita all’ubbidienza. La sottolineatura del bene morale come espressione del precetto/obbligo porta alla contrapposizione con la libertà, ridotta al solo libero arbitrio: la coscienza diventa un “tribunale”, in cui si confrontano la legge, portatrice dell’oggettività morale, e la libertà espressione della soggettività della persona. Nei casi in cui questo giudizio non è chiaro, la certezza pratica viene raggiunta attraverso i “sistemi morali”. Questi, senza dare una risposta alla moralità oggettività dell’atto (veritas rei), assicurano la certezza della correttezza morale dell’azione (honestas actionis), ricorrendo a principi di carattere generale, attinti prevalentemente dal diritto romano (praesumptio, equitas…).

La diversità dei sistemi, determinata dalla divergenza dei punti di partenza (priorità della libertà o della legge) e delle sensibilità antropologiche (prevalenza delle prospettive ottimistiche o pessimistiche nella lettura della concretezza storica dell’uomo) e pastorali (prospettive più elitistiche, in forza delle esigenze della purezza evangelica, o più popolari, attente alla guarigione della “fragilità” storica della persona), portano a dibattiti e confronti interminabili, che finiscono con il chiudere la teologia morale su stessa, rendendo più problematico il dialogo con la sensibilità morale che la modernità comincia a sviluppare.

Nel contesto italiano, l’equilibrio tra gli opposti sistemi è frutto soprattutto dell’opera di S. Alfonso de Liguori (1696-1787). Partendo dall’ascolto della “fragilità” del popolo più umile, egli riesce a proporre «una sintesi equilibrata e convincente tra le esigenze della legge di Dio, scolpita nei nostri cuori, rivelata pienamente da Cristo e interpretata autorevolmente dalla Chiesa, e i dinamismi della coscienza e della libertà dell’uomo, che proprio nell’adesione alla verità e al bene permettono la maturazione e la realizzazione della persona» (Benedetto XVI, OR 31 marzo 2011, 8).

Il difficile dialogo con le istanze della modernità. Tra la fine del Settecento e i primi decenni dell’Ottocento, la sintesi alfonsiana si diffonde non solo in Italia, ma anche nell’intera Europa, contribuendo al superamento del rigorismo sul piano morale e pastorale. Tra i protagonisti di questa diffusione troviamo i gruppi delle Amicizie cristiane, sorte a Torino tra il 1778 e il 1780 e ben presto irradiatesi negli altri paesi europei. Importante è anche l’opera molteplice di Pio Bruno Lanteri (1759-1830), soprattutto per il rinnovamento morale e pastorale del clero attraverso il “Convitto ecclesiastico” di Torino (da lui fondato nel 1817 insieme a Luigi Guala, 1775-1848), fucina di Santi, come Giuseppe Cafasso (1811-1860) e Giovanni Bosco (1815-1888), che avrebbero segnato il cammino della Chiesa in tutto l’Ottocento.

La vita concreta del popolo, soprattutto più semplice, attinge risorse e criteri soprattutto dalla pietà popolare, con le sue devozioni, feste, riti. È una pietà che cerca di rispondere ai bisogni della vita quotidiana, accentuando il potere taumaturgico della Vergine Maria e dei Santi. Le radici evangeliche non riescono sempre a evitare il contagio con credenze e prassi tradizionali dal sapore superstizioso. A causa anche della qualità del clero, la dimensione formativa delle coscienze non riceve sempre risposte adeguate, finendo con il legittimare prassi eticamente non corrette. Soprattutto nel Sud, il sentimento e la sua espressione festiva diventano predominanti. La purificazione della pietà popolare costituisce una preoccupazione prioritaria a livello pastorale, anche se non sempre gli interventi appaiono realisticamente illuminati. Decisa è la critica di Ludovico Antonio Muratori (1672-1750), in vista anche di un’apertura alle istanze illuministe che cominciano a diffondersi nel nostro paese. Più costruttivo è l’approccio alfonsiano mediante la riqualificazione della predicazione popolare e la diffusione, tra il popolo, dell’orazione mentale e della frequenza dei sacramenti.

Il dialogo con le istanze etiche della modernità (centralità della coscienza individuale, diritti umani, autonomia delle realtà politiche, visione dinamica del denaro e dei processi economici) incontra ostacoli notevoli. Non mancano pensatori, come Antonio Rosmini (1797-1855), che se ne fanno attivi e critici promotori. Resta però predominante un senso di sospetto e di difesa, a causa dei presupposti ideologici di molti protagonisti dell’Illuminismo (razionalismo chiuso alla rivelazione, immanentismo materialista, critica radicale di ogni forma di autorità). Nell’Ottocento, si aggiungono le tensioni riguardanti gli Stati Pontifici, nell’insieme del processo di riunificazione italiana, generando veri conflitti di coscienza.

Questi fattori determinano uno stile morale di taglio prevalentemente conservativo: più che affrontare alla radice le problematiche della giustizia sociale, si cerca di porre rimedio alle sue conseguenze attraverso il moltiplicarsi delle risposte caritativo-assistenziali. È un atteggiamento che si vede confermato dal clima di restaurazione determinato dal Congresso di Vienna (1814-1815). La separazione etica tra privato e pubblico porta a una accentuazione, a volte di sapore puritano, delle problematiche effettivo-sessuali e familiari. La famiglia e i suoi valori tradizionali costituiscono il punto di riferimento e l’asse portante della mentalità morale, con a volte delle radicalizzazioni non in sintonia con il dato evangelico (come la legittimazione del delitto di onore).

Sulla privatizzazione della morale incidono anche alcune tendenze presenti nel Romanticismo del primo Ottocento. Ben presto però si fa più forte l’influsso della mentalità capitalistica, con la crescente industrializzazione soprattutto in alcune regioni del Nord, anche se essa, nel nostro paese, non raggiunge le radicalizzazioni di altri paesi europei. Non va però dimenticata l’apertura all’impegno verso i più deboli, che contrassegna la prassi quotidiana, anche grazie all’opera infaticabile di istituti religiosi, maschili e femminili, dediti all’assistenza o all’educazione della gioventù, che nell’Ottocento nascono o conoscono una nuova fioritura. Parimenti importante è la proiezione missionaria, che gradatamente si va affermando, aprendo la mentalità morale sul mondo intero.

Fonti e Bibl. essenziale

AA.VV., Storia della teologia, I-IV, Piemme, Casale Monferrato, 1993-2001; G. Angelini, Teologia morale fondamentale. Tradizione, Scrittura e teoria, Glossa, Milano 1999; D. Capone, S. Tommaso e S. Alfonso in teologia morale, Asprenas 21 (1974), 439-473; R. Gerardi, Storia della morale. Interpretazioni teologiche dell’esperienza cristiana. Periodi e correnti, autori e opere, EDB, Bologna 2003; S. Pinckaers, Le fonti della morale cristiana. Metodo, contenuti, storia, Ares, Milano 1992; A. Prosperi, Eresie e devozioni. La religione italiana in età moderna, Edizioni di storia e Letteratura, Roma 2010; L. Vereecke, Storia della teologia morale, in F. Compagnoni – G. Piana – S. Privitera (edd.), San Paolo, Cinisello Balsamo 1990, 1314-1338; M. Vidal, Historia de la Teología Moral, vol. II-IV, Editorial Perpetuo Socorro, Madrid 2010-2012; P. Zovatto (ed.), Storia della spiritualità italiana, Città Nuova, Roma 2002; C. Zuccaro, Teologia morale fondamentale, Queriniana, Brescia 2013, 51-84.

LEMMARIO

- Accrocca Felice

- Amarante Alfonso

- Ambiente – vol. II

- Anticlericalismo – vol. I

- Anticlericalismo – vol. II

- Antigesuitismo – vol. I

- Antigesuitismo – vol. II

- Apologetica – vol. I

- Apologetica – vol. II

- Apruzzese Sergio

- Archeologia – vol. I

- Archeologia – vol. II

- Architettura – vol. I

- Architettura – vol. II

- Archivi ecclesiastici – vol. I

- Archivi ecclesiastici – vol. II

- Archivi militari – vol. II

- Arianesimo – vol. I

- Arte cristiana – vol. I

- Arte cristiana – vol. II

- Assemblea Costituente – vol. II

- Assistenza – vol. I

- Assistenza – vol. II

- Associazionismo cattolico – vol. II

- Ateismo – vol. I

- Azione Cattolica – vol. II

- Barbari – vol. I

- Barbierato Federico

- Barocco – vol. I

- Battelli Giuseppe

- Belluomini Flavio

- Benedetti Marina

- Beneficio ecclesiastico – vol. I

- Besostri Fabio

- Bibbia – vol. I

- Bibbia – vol. II

- Biblioteche – vol. I

- Biblioteche – vol. II

- Boaga Emanuele †

- Bocci Maria

- Bonini Francesco

- Bonora Elena

- Brancatelli Stefano

- Brywczynski Michal

- Bua Pasquale

- Buffon Giuseppe

- Cabizzosu Tonino

- Calabrese Gianfranco

- Canonici Regolari – vol. I

- Capitoli cattedrali, Collegiate – vol. I

- Cargnello Giulio

- Cassiani Gennaro

- Castelli Emanuele

- Castelli Francesco

- Casuistica – vol. I

- Catari – vol. I

- Catechesi, Catechismi – vol. I

- Catechesi, Catechismi – vol. II

- Cattolicesimo intransigente – vol. I

- Cattolicesimo intransigente – vol. II

- Cattolicesimo liberale – vol. I

- Cattolicesimo liberale – vol. II

- Cattolicesimo politico – vol. II

- Cattolici del dissenso – vol. II

- Cattolici di rito orientale – vol. II

- Cavallotto Stefano

- Cazzulani Guglielmo

- Censura ecclesiastica – vol. I

- Censura ecclesiastica – vol. II

- Centri culturali – vol. II

- Chierici Regolari – vol. I

- Chiese Ortodosse – vol. I

- Chiese Ortodosse – vol. II

- Ciampani Andrea

- Cipollini Francesco

- Ciriello Caterina

- Cito Davide

- Civiero Tiziano

- Clero secolare – vol. I

- Clero secolare – vol. II

- Coco Giovanni

- Collegi – vol. I

- Colonialismo – vol. II

- Colzani Gianni

- Comunismo – vol. II

- Concili ecumenici – vol. I

- Concili, Sinodi – vol. I

- Concili, Sinodi – vol. II

- Concilio di Trento – vol. I

- Concilio Vaticano I – vol. II

- Concilio Vaticano II – vol. II

- Concilio Vaticano II, Recezione – vol. II

- Concordati – vol. I

- Concordati – vol. II

- Conferenza Episcopale Italiana – vol. II

- Conferenze Episcopali Regionali – vol. II

- Confessione, Penitenza – vol. I

- Confessione, Penitenza – vol. II

- Confraternite laicali – vol. I

- Confraternite laicali – vol. II

- Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari – vol. II

- Congregazione dei Vescovi e Regolari – vol. I

- Congregazione del Sant’Uffizio – vol. I

- Congregazione del Sant’Uffizio – vol. II

- Congregazione dell’Indice – vol. II

- Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica – vol. II

- Congregazione per i Vescovi – vol. II

- Congregazione per il Clero – vol. II

- Congregazioni religiose femminili – vol. I

- Congregazioni religiose femminili – vol. II

- Congregazioni religiose maschili – vol. I

- Congregazioni religiose maschili – vol. II

- Congressi eucaristici – vol. II

- Conservatori – vol. I

- Conversioni – vol. I

- Conversioni – vol. II

- Costanzo Alessandra

- Credo – vol. I

- Crociate – vol. I

- Culto e devozioni – vol. I

- Culto e devozioni – vol. II

- De Giorgi Fulvio

- De Palma Luigi Michele

- Dell’Omo Mariano

- Democrazia – vol. II

- Democrazia Cristiana – vol. II

- Di Carpegna Falconieri Tommaso

- Di Girolamo Luca

- Diaconato – vol. I

- Diaconato – vol. II

- Dibisceglia Angelo Giuseppe

- Dieguez Alejandro M.

- Diocesi – vol. II

- Diritti umani – vol. II

- Diritto Canonico – vol. I

- Diritto Canonico – vol. II

- Dohna Schlobitten Yvonne

- Donato Maria Pia

- Donna – vol. II

- Ebrei – vol. I

- Ebrei – vol. II

- Ecclesiologia – vol. I

- Ecclesiologia – vol. II

- Ecumenismo – vol. I

- Ecumenismo – vol. II

- Editoria – vol. I

- Editoria – vol. II

- Educazione – vol. I

- Educazione – vol. II

- Emigrazione, Immigrazione – vol. I

- Emigrazione, Immigrazione – vol. II

- Episcopato – vol. I

- Episcopato – vol. II

- Eremitismo – vol. I

- Eremitismo – vol. II

- Ernesti Jörg

- Eterodossia, Eresia – vol. I

- Etica economica – vol. II

- Europa – vol. I

- Europa – vol. II

- Evangelizzazione – vol. I

- Evangelizzazione – vol. II

- Falzone Maria Teresa †

- Famiglia – vol. I

- Famiglia – vol. II

- Fantappiè Carlo

- Fascismo (1919-1931) – vol. II

- Feliciani Giorgio

- Ferri Giacomo

- Feudalità ecclesiastica – vol. I

- Filosofia – vol. I

- Filosofia – vol. II

- Finanze ecclesiastiche – vol. II

- Foa Anna

- Folclore – vol. I

- Folclore – vol. II

- Formigoni Guido

- Fosi Irene

- Fragnito Gigliola

- Fumetto – vol. II

- Fusar Imperatore Paolo

- Galleni Ludovico

- Gallo Federico

- Garbellotti Marina

- Geografia ecclesiastica, Diocesi – vol. II

- Giaccardi Chiara

- Giansenismo – vol. I

- Giornali, Riviste cattoliche – vol. I

- Giornali, Riviste cattoliche – vol. II

- Giornalismo – vol. II

- Giurisdizionalismo – vol. I

- Giuspatronato – vol. I

- Giustizia ecclesiastica – vol. II

- Gorla Stefano

- Grande Scisma – vol. I

- Greco Gaetano

- Gregorini Giovanni

- Grignani Mario L.

- Grossi Roberta

- Guasco Alberto

- Guasco Maurilio

- Guelfismo, Ghibellinismo – vol. I

- Illuminismo, Aufklärung cattolica – vol. I

- Industrializzazione – vol. II

- Inquisizione (età medievale) – vol. I

- Inquisizione (età moderna) – vol. I

- Islam – vol. I

- Islam – vol. II

- Istituti di scienze religiose – vol. II

- Istituti secolari – vol. II

- L’Università Cattolica del Sacro Cuore – vol. II

- La Rosa Luigi

- Laicità, Laicismo – vol. I

- Laicità, Laicismo – vol. II

- Laico, Laicato – vol. I

- Laico, Laicato – vol. II

- Lameri Angelo

- Landi Fiorenzo

- Lanfranchi Rachele

- Lentini Giuseppe

- Liberalismo – vol. I

- Liberalismo – vol. II

- Libertà religiosa – vol. II

- Libertinismo – vol. I

- Liccardo Giovanni

- Liturgia (dal I al VIII secolo) – vol. I

- Liturgia (dall’ VIII al XIX secolo) – vol. I

- Liturgia – vol. II

- Lombardi Daniela

- Loparco Grazia

- Lotta per le investiture – vol. I

- Lovison Filippo

- Maggioni Corrado

- Magia e stregoneria – Vol. I

- Majorana Bernadette

- Majorano Sabatino

- Malgeri Giampaolo

- Mancini Lorenzo

- Mancini Massimo

- Manfredi Angelo

- Maria Santissima – vol. I

- Maria Santissima – vol. II

- Mass-media – vol. II

- Massoneria – vol. I

- Massoneria – vol. II

- Mastantuono Antonio

- Medicina – vol. I

- Menniti Ippolito Antonio †

- Migranti – vol. II

- Millenarismo – vol. I

- Millenarismo – vol. II

- Miniatura – vol. I

- Missioni estere – vol. I

- Missioni estere – vol. II

- Missioni interne – vol. I

- Missioni interne – vol. II

- Modernismo – vol. II

- Modernità – vol. II

- Mondo Monica

- Monetazione papale tra XV e XVI secolo. La Zecca di Roma – vol. I

- Monti di Pietà – vol. I

- Morale – vol. I

- Morale – vol. II

- Morandini Simone

- Movimenti ecclesiali – vol. II

- Mutegeki Robert

- Muzzarelli Maria Giuseppina

- Neoguelfismo – vol. I

- Nunziatura – vol. II

- Nunziature – vol. I

- Nuove comunità – vol. II

- Oratori – vol. II

- Oratori e Compagnie – vol. I

- Ordini mendicanti – vol. I

- Ordini mendicanti – vol. II

- Ordini militari – vol. I

- Ordini militari – vol. II

- Ordini monastici – vol. II

- Ordini monastici femminili – vol. I

- Ordini monastici maschili – vol. I

- Ospedali – vol. I

- Ospedali – vol. II

- Padovan Gianluca

- Paganesimo – vol. I

- Paganesimo – vol. II

- Parrocchie – vol. I

- Parrocchie – vol. II

- Partito Popolare – vol. II

- Pataria – vol. I

- Patria, Nazione – vol. I

- Patria, Nazione – vol. II

- Pavone Sabina

- Pelaja Margherita

- Pellegrinaggio – vol. I

- Pellegrinaggio – vol. II

- Pereira Sergio

- Persecuzioni – vol. I

- Persecuzioni – vol. II

- Picardi Paola

- Pietà – vol. II

- Pietà illuminata – vol. I

- Pietroforte Stefania

- Pieve – vol. I

- Pinna Diego

- Pioppi Carlo

- Pittura – vol. I

- Pittura, Scultura – vol. II

- Pizzorusso Giovanni

- Poli Paolo

- Predicazione – vol. I

- Predicazione – vol. II

- Prelatura personale – vol. II

- Prima Guerra Mondiale – vol. II

- Probabilismo – vol. I

- Proprietà ecclesiastica – vol. I

- Proprietà ecclesiastica – vol. II

- Protestantesimo – vol. I

- Protestantesimo – vol. II

- Questione meridionale – vol. II

- Questione romana – vol. II

- Questione sociale – vol. II

- Quietismo – vol. I

- Regoli Roberto

- Religiosità popolare – vol. II

- Reliquie – vol. I

- Reliquie – vol. II

- Resistenza – vol. II

- Riforma cattolica, Controriforma – vol. I

- Riforma gregoriana – vol. I

- Riforma protestante – vol. I

- Rinascimento – vol. I

- Rinascimento carolingio – vol. I

- Rivoluzione francese – vol. I

- Rizzi Giovanni

- Rocca Giancarlo

- Rocciolo Domenico

- Roma, Romanità – vol. I

- Roma, Romanità – vol. II

- Romanato Gianpaolo

- Romanticismo cattolico – vol. I

- Rosa Mario

- Rosminianesimo – vol. I

- Rurale Flavio

- Rusconi Roberto

- Sacro romano impero – vol. I

- Sanfilippo Matteo

- Santità – vol. II

- Santuari – vol. I

- Santuari – vol. II

- Satira – vol. I

- Satire: temi, espressioni, condanne – vol. I

- Saverio Venuto Francesco

- Savigni Raffaele

- Scatena Silvia

- Scienza – vol. I

- Scienza, medicina, biologia – vol. II

- Scismi – vol. II

- Scultura – vol. I

- Scuola – vol. I

- Scuola – vol. II

- Segreteria di Stato – vol. II

- Seminari – vol. I

- Seminari – vol. II

- Sessantotto – vol. II

- Sessualità – vol. I

- Silva Cesare

- Sindacati – vol. II

- Siniscalco Paolo

- Socialismo – vol. II

- Sodi Stefano

- Soler Jaume

- Soppressioni – vol. I

- Soppressioni – vol. II

- Soppressioni, Beni culturali – vol. I

- Soppressioni, Beni culturali – vol. II

- Sostentamento del clero – vol. II

- Spiriti Andrea

- Spiritualità – vol. I

- Spiritualità – vol. II

- Sport – vol. II

- Sportelli Francesco

- Stati preunitari – vol. I

- Stato – vol. II

- Stato della Città del Vaticano – vol. II

- Storia della Pietà (Giuseppe de Luca) – vol. II

- Storiografia (età antica) – vol. I

- Storiografia (età contemporanea) – vol. II

- Storiografia (età medievale) – vol. I

- Storiografia (età moderna) – vol. I

- Tanner Norman

- Tanzarella Sergio

- Teatro – vol. I

- Teatro – vol. II

- Teologia – vol. I

- Teologia – vol. II

- Terrorismo – vol. II

- Terz’ordini – vol. I

- Tessaglia Stefano

- Tolleranza – vol. I

- Tomassoni Roberto

- Tosti Mario

- Tradizionalismo – vol. II

- Trampus Antonio

- Tribunali della Curia romana – vol. I

- Tuninetti Giuseppe

- Turchini Angelo

- Università – vol. I

- Valdesi – vol. I

- Valeri Elena

- Valli Norberto

- Valtellina: Riforma/Riforme – vol. I

- Valvo Paolo

- Vecchio Giorgio

- Venturi Giampaolo

- Visite ad limina – vol. I

- Visite ad limina – vol. II

- Visite apostoliche – vol. I

- Visite apostoliche – vol. II

- Visite pastorali – vol. I

- Visite pastorali – vol. II

- Vitali Dario

- Von Teuffenbach Alexandra

- Web – vol. II

- Xeres Saverio

- Zamboni Lorenzo

- Zingari, Nomadi – vol. I

- Zingari, Nomadi – vol. II

- Zovatto Pietro