Autore: Francesco Bonini

Al momento dell’unificazione italiana le scelte essenziali in ordine al rapporto della Chiesa con la modernità, nel senso limitato e “continentale” che identifica ciò che viene dopo quello che per convenzione è stato appunto definito l’Antico Regime, erano già evidenti da oltre un decennio. Precisamente si erano consumate nel cruciale passaggio del 1848-’49, quando la storia aveva subito in tutta Europa e nei diversi stati italiani una repentina accelerazione. L’evento che può essere considerato emblematico era stata la missione a Roma di Antonio Rosmini, nella duplice veste di inviato del Regno di Sardegna e di candidato alla porpora cardinalizia.

Il fallimento della missione a Roma è radicale da entrambi i punti di vista e permette di cogliere un duplice, connesso ordine di problemi, destinato a pesare lungamente. In primo luogo la cosiddetta seconda restaurazione, in tutti gli stati della Penisola, a partire da quello della Chiesa, salvo il Regno di Sardegna, chiude la possibilità di una evoluzione costituzionale dell’intera Italia, sintonizzando anche il Papa, come sovrano temporale, con la modernità istituzionale. Nello stesso tempo e più in profondità la messa all’indice degli scritti di Rosmini sancisce la rinuncia a porre la questione della riforma della Chiesa, peraltro in termini compatibili con la tradizione e l’iniziativa del pontificato.

La mancata sintesi tra l’impegno per la riforma della Chiesa e quello per la modernizzazione del quadro politico istituzionale, pur declinato su entrambi i versanti in termini realistici e non ideologici, caratterizzerà uno spazio più che secolare. In effetti, mentre si rivela non realistica la riproposizione di forme di “ancien régime” la modernità pone in evidenza due ordini di questioni, sulla concezione della persona e dello stato, risolte con la condanna ribadita nell’enciclica Pascendi (1907), della modernità intesa come progresso, applicato alla Chiesa e in particolare dell’affermazione che «nulla deve essere di stabile, nulla di immutabile nella Chiesa», riprendendo il filo della condanna da parte di Pio IX di «questi nemici della divina rivelazione, che estollono con altissime lodi l’umano progresso, [e] vorrebbero, con temerario e sacrilego ardimento, introdurlo nella cattolica religione, quasi che la stessa religione fosse opera non di Dio ma degli uomini o un qualche ritrovato filosofico che con mezzi umani possa essere perfezionato».

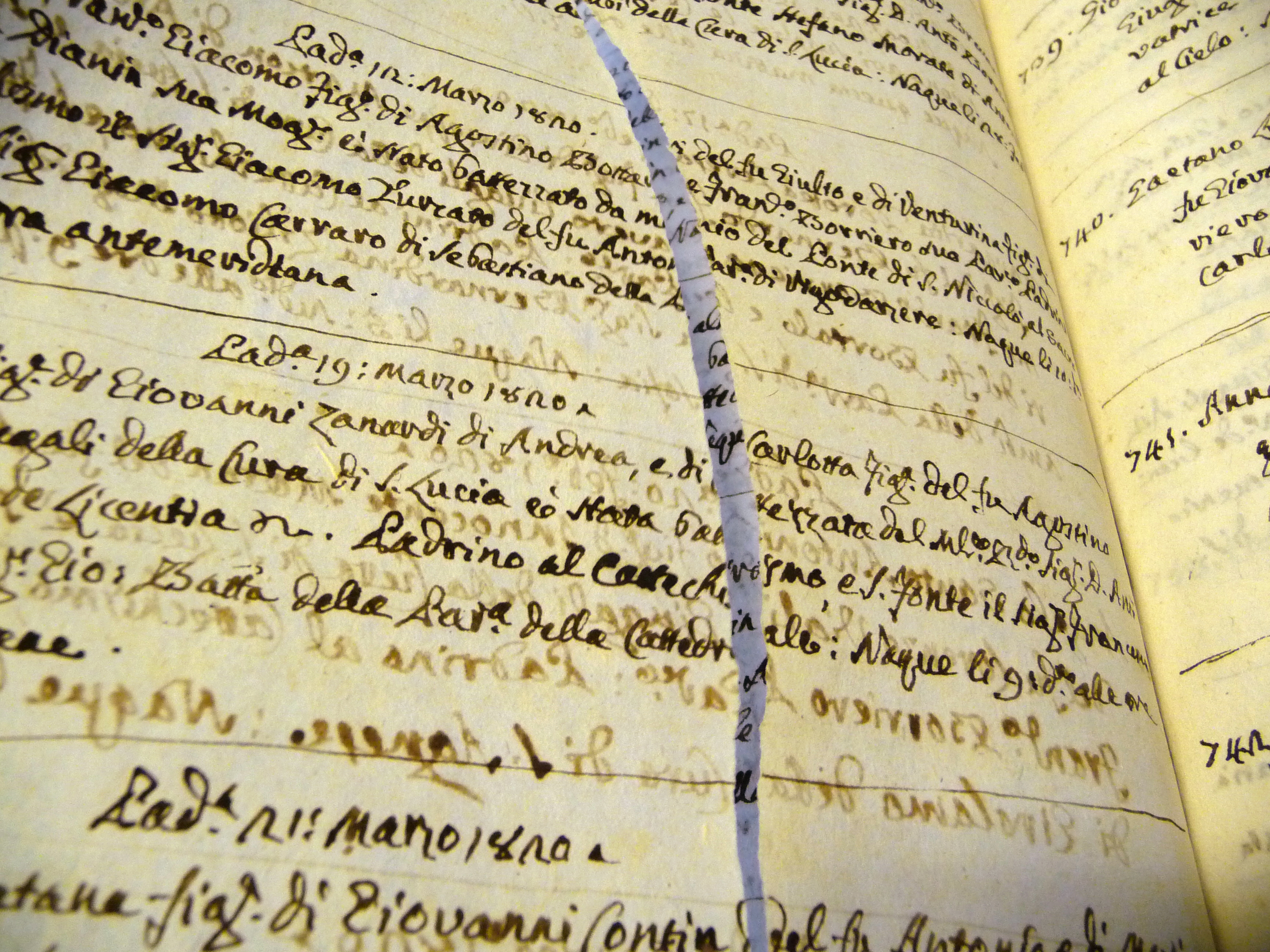

Di fronte all’affermazione dell’autonomia dell’uomo la Chiesa non poteva che temere il disordine e, alla fine l’ateismo. Incapace di produrre una correzione equilibrata degli eccessi della modernità, a partire dalle sue stessi radici, che sono propriamente cristiane e cattoliche, essa si ritirò, per quanto concerne l’elaborazione culturale, in quello che Michael Paul Gallagher ha definito «un ghetto monologico, dove è rimasta al sicuro, ma insofferente, per generazioni, assente dalle frontiere della storia, scegliendo di giudicare negativamente la modernità dall’alto piuttosto che sforzarsi di capire il nuovo mondo che stava emergendo». Tuttavia questa ricostruzione deve essere completata dalla constatazione che nel mondo “moderno” del XIX secolo la Chiesa peraltro continuava a muoversi agevolmente, in particolare grazie all’azione pastorale del tessuto tradizionale delle parrocchie, e attraverso i nuovi ordini e congregazioni, che si cimentano proprio sulle frontiere della modernità, come l’educazione, e delle esigenze e povertà nuove ed antiche che dalla modernità emergono.

Infatti una delle peculiarità italiane è proprio la surroga in termini pratici di questa rottura, costantemente ribadita dai pronunciamenti ufficiali, che di fatto largamente ne depotenzia gli effetti pratici, tanto in ordine alla vita religiosa che alla partecipazione alla vita politica e sociale. I due connessi movimenti della realistica adesione alle forme di modernità ed alla persistente condanna degli esiti della stessa è emblematicamente rappresentata, proprio nel passaggio dell’unificazione, dalla fondazione dei salesiani di Don Bosco, ufficialmente Società di San Francesco di Sales, avvenuta a Torino nel 1854, nel vivo delle leggi di eversione degli ordini religiosi, ma in forme giuridicamente compatibili con lo stato secolarizzato, e dalla pubblicazione del Sillabo (1864) dei principali errori moderni, cioè «dell’età nostra» tra cui l’idea di separazione tra Chiesa e Stato. In quella organica silloge infatti si ribadisce la condanna di una modernità intesa come una concezione dello Stato e dell’uomo che alla Chiesa ed alla fede praticamente non voleva più concedere alcuno spazio. Il peso delle problematiche di secolarizzazione che hanno caratterizzato il seguito della Rivoluzione resterà infatti decisivo, fino almeno alla conclusione della seconda guerra mondiale, che per certi versi rappresenta, con l’affermazione dei totalitarismi, il compimento della parabola dello Stato “moderno” e delle contraddizioni che gli sono costantemente imputate da parte cattolica. Anche in una situazione di opposizione comunque la chiesa e il “movimento cattolico” utilizzano tutte le tecniche ed i mezzi della modernità, evitando di porsi in una situazione di pratica arretratezza culturale ed operativa ed anzi puntando decisamente sulla presenza nella vita sociale.

Il delicato passaggio che si compie negli anni a cavallo della seconda guerra mondiale è ben rappresentato da Jacques Maritain, la cui opera ha in Italia una vasta eco. Questa proposta in qualche modo ne rappresenta e sintetizza diverse altre, pur diversamente orientate, che si manifestano nel corso dei primi decenni del ventesimo secolo, come ad esempio quella di padre Agostino Gemelli. In pratica, con una sorta di efficace paradosso, che aggiorna il pratico arrangiamento del XIX secolo e lo rende capace da un lato di superare le obiezioni del magistero sulla modernità “protestante” e “rivoluzionaria”, dall’altro di esercitare un appeal anche nei confronti di un’opinione pubblica disorientata, si punta ad attribuire al cattolicesimo la libertà di essere insieme “antimoderno” e “ultramoderno”. Il cattolicesimo insomma resta antimoderno perché solidale con la tradizione travolta dalla modernità intesa come secolarizzazione, ma anche ultramoderno, perché pronto a cogliere i frammenti di verità dispersi lungo la traiettoria del moderno, aggiornato oltre le sue contraddizioni, emerse da ultimo proprio con la guerra e dunque suscettibile di essere ricondotto alle sue radici cristiane.

Attraverso l’emergere di un neo-medioevismo, che peraltro negava qualunque pratica prospettiva di un ritorno al Medioevo che tradizionalmente serpeggiava nella pubblicistica cattolica, è così possibile contribuire alla sintesi costituzionale del dopoguerra, e profilare anche la questione dell’”aggiornamento” ecclesiale. Il pontificato di Pio XII stimola l’apogeo di una moderna forma di aggregazione e di iniziativa, come l’Azione Cattolica. Resta infatti a caratterizzare in particolare la Chiesa italiana l’uso puntuale e appropriato di tutti gli strumenti della modernità, tra cui essenziali i mezzi di comunicazione, come si vede proprio nel cruciale passaggio dalla carta stampata alla radio ed alla televisione.

Si pongono così le premesse per tentare di superare questa dicotomia tra il pratico impegno e la posizione magisteriale: diventa inevitabile affrontare la questione di fondo, come avviene nel passaggio conciliare.

La Chiesa italiana e in concreto i vescovi e la stessa Azione Cattolica affrontano il Concilio con quel realismo e quell’adesione al papa che ne rappresentano un tratto caratterizzante, condividendo, sia pure con diversi accenti, l’impostazione per cui il Vaticano II rappresenti il tornante nel quale, innestandosi sulla riscoperta delle radici più antiche (aggiornamento e ressourcement furono le parole-chiave) sia possibile confrontarsi con gli interrogativi moderni con nuova serenità, così da maturare un atteggiamento ecclesiale più aperto ed ospitale verso lo spirito moderno, di cui peraltro si constata l’evoluzione interna, la “revisione interna”, rispetto alle asprezze ottocentesche, a partire dal campo delle scienze naturali.

L’innovazione maggiore dell’evento conciliare è rappresentata dal dibattito pubblico che si apre anche all’interno del mondo cattolico e della Chiesa italiana per la prima volta in termini espliciti e contrapposti.

Se i movimenti “progressisti”, per cui «il concilio rappresentava la “conversione” della Chiesa alla cultura moderna, pura e semplice, il rovesciamento agognato del Sillabo di Pio IX», hanno una certa visibilità, il caso italiano si caratterizza per l’assenza, proprio in ordine alle questioni essenziali della modernità, come quella relativa alla libertà religiosa, decise nel Concilio, di una significativa ed esplicita aggregazione tradizionalista. Prevale insomma la linea per cui, come ha sintetizzato Benedetto XVI all’inizio del suo pontificato «in questa apparente discontinuità la Chiesa ha invece mantenuto ed approfondito la sua intima natura e la sua vera identità».

Così, nel corso del decisivo pontificato di Paolo VI, si realizza una modernizzazione guidata, riconciliata appunto con una nuova idea di modernità in cui fosse compiutamente riconoscibile la presenza cristiana. Questa cornice scongiura l’acutizzarsi del conflitto intra-ecclesiale, grazie anche al riaffermato ancoraggio popolare e papale del cattolicesimo italiano. Il fatto poi che il cattolicesimo italiano sia caratterizzato da una forte attenzione politica, favorisce uno stemperamento del conflitto intorno ai temi ecclesiali, trasferito sugli esiti politici. E’ un processo che vale in particolare in relazione al marxismo, inteso come una sfida radicale oppure come una «verità parziale», ed alle vicende della democrazia cristiana, a proposito della questione della cosiddetta unità politica dei cattolici.

Il Concilio da un lato “chiude” o forse più esattamente “sistema” la questione della relazione con la modernità nei suoi indirizzi e nel magistero, dall’altro è il tempo della contestazione e della frammentazione. Tiene comunque, attraverso un progressivo aggiornamento, il tessuto “popolare” della fede, in un accentuato pluralismo di modelli e di soggetti, che permette di interloquire con una società sempre più articolata e in vario e complesso movimento, cui si comincia ad attribuire la definizione di “postmoderna”.

Questa dinamica che si manifesta con particolare evidenza in relazione con i processi di (ulteriore) secolarizzazione (secondo paradigmi radical), della fine degli anni Sessanta, a proposito di quelli che vengono definiti “ nuovi diritti”, fino ai temi della cosiddetta bio-politica, che chiamano in causa la “questione antropologica”.

La presa di coscienza che non è inevitabile una diluizione della presenza e dell’identità cristiana, avviene non senza fatica e tensioni anche intra-ecclesiali, tra gli anni Settanta ed i primi anni Ottanta e permette di superare il paradigma della dialettica conservatori/progressisti come chiave di lettura del postconcilio. Anzi, riprendendo proprio la prospettiva conciliare, appare possibile, superato il secolare conflitto sulla modernità, affermare una rinnovata iniziativa “in avanti”, tipica del carisma di Giovanni Paolo II. Insomma, come è affermato nell’iniziativa del “progetto culturale orientato in senso cristiano” di fronte ai cambiamenti in corso, l’atteggiamento non può essere una semplice chiusura, né un altrettanto semplicistico adeguamento, ma l’impegno a cercare di modificarli, orientarli e, in senso profondo, “convertirli”, operando con fiducia e realismo all’interno di essi.