Autore: Daniela Lombardi

«Tutti sanno – o credono di sapere – cos’è la famiglia. Questa è inscritta in modo talmente forte nella nostra pratica quotidiana da apparire a ciascuno di noi come un fatto naturale e, per estensione, universale». Così scrive l’antropologa Françoise Héritier alla voce Famiglia dell’Enciclopedia Einaudi. Effettivamente il bisogno di vivere sotto lo stesso tetto e formare un’unione socialmente approvata, per condividere affetti, interessi, cura ed educazione dei figli, sembra essere un fenomeno universale. Trasmettere la vita e i beni per vivere: ovunque appare come la funzione prevalente del gruppo familiare. Ma le ricerche di antropologi, storici e demografi hanno dimostrato che la famiglia ha assunto forme e funzioni variabili nel tempo e nello spazio. La sua straordinaria diversità rende dunque difficile considerarla come un fatto di natura.

La stessa definizione di famiglia cambia nel tempo e nello spazio. Nell’Europa occidentale la famiglia come gruppo di persone legate da stretti vincoli di sangue è relativamente recente: appare, sporadicamente, in qualche dizionario francese di fine Seicento, e tende ad affermarsi solo nel corso dell’Ottocento. Anche la Sacra Famiglia è stata a lungo rappresentata come famiglia allargata comprendente san Giovanni e sua madre e talvolta altri personaggi. Con significative eccezioni nell’ambito della rappresentazione figurativa: il Tondo Doni di Michelangelo è assurto a simbolo del ristretto nucleo familiare composto da genitori e figli. Ma è interessante notare che per designare questo nucleo nel Cinquecento si dovette far ricorso al termine “trinità”: una trinità in terra, parallela alla trinità in cielo (I. Noye, Famille, coll. 85-86). Le prime invocazioni e devozioni a Gesù, Maria e Giuseppe nacquero in quel periodo, ma non sotto il nome di “famiglia”. La “famiglia” di Gesù era quella composta dalle persone che vivevano attorno a lui: aveva dunque un significato di comunità, più che di nucleo familiare. Non è un caso che la diffusione degli istituti religiosi intitolati alla Sacra Famiglia risalga all’Ottocento, quando, appunto, si afferma l’accezione di famiglia come nucleo di genitori e figli.

Fino a quel secolo per famiglia si intendeva comunemente tutti coloro che vivevano sotto lo stesso tetto, compresi servitori, schiavi, garzoni: era la coresidenza, più che il legame di sangue, a definire la famiglia. Questa definizione aveva origine nel diritto romano. Il pater familias, in quanto capo della casa, esercitava la patria potestas su tutte le persone che in quella casa abitavano. Si trattava di un potere squisitamente maschile, che si tramandava di padre in figlio. La filiazione è un elemento chiave della famiglia romana (ma anche delle famiglie della maggior parte dei popoli): dato che la paternità, a differenza della maternità, non è mai certa, è necessario che, attraverso un’unione legale distinta dalle unioni occasionali, i figli siano collocati in un rapporto di paternità. Il matrimonio è l’istituzione che sancisce un rapporto di filiazione legittima e assicura il controllo sulla riproduzione dei gruppi. Il diritto romano ha puntualmente codificato l’asimmetria tra filiazione dal padre e filiazione dalla madre, definendo la prima come un “legame di diritto”, capace di assicurare la continuità della patria potestas in una linea maschile ininterrotta, superiore al “legame di natura” creato dalla maternità, che non consentiva alle donne di esercitare nessuna forma di dominio sui propri figli. Le figlie non erano escluse dall’eredità del padre, ma non potevano possedere né trasmettere la patria potestas. In età tardo-medievale le figlie hanno cominciato a perdere anche il diritto all’eredità. Gli statuti delle città comunali centro-settentrionali hanno via via inserito norme tese a rafforzare la dimensione patrilineare della parentela, a tutto svantaggio delle donne. L’esclusione dalla successione venne compensata con la dote, che i padri avevano l’obbligo di assegnare alle figlie al momento del loro matrimonio o della loro monacazione.

Questa costruzione giuridica ha avuto ripercussioni di lunghissima durata sulla cultura dell’Europa occidentale, perché ha garantito per tutta l’età medievale e moderna la trasmissione del nome e del patrimonio per linea esclusivamente maschile. Diritti e doveri patrimoniali hanno modellato e influenzato pesantemente le relazioni all’interno delle famiglie, non solo delle élites ma anche dei ceti medio-bassi.

Ciò non significa che i legami di parentela acquisiti attraverso i matrimoni delle donne (parentela cognatica) non avessero importanza rispetto alla centralità della parentela agnatica che univa i maschi di una famiglia in una linea ininterrotta. Tutt’altro. I matrimoni erano uno strumento essenziale per costruire alleanze con altre famiglie, portare la pace laddove c’era la guerra, conciliare le fazioni in lotta. La Chiesa costruì la dottrina degli impedimenti al matrimonio sulla base di questa concezione, che nel V secolo sant’Agostino aveva efficacemente sintetizzato nell’espressione matrimonium seminarium est caritatis. La legge della carità imponeva ai cristiani di stringere alleanze matrimoniali con chi non era legato loro da vincoli di parentela, per poter entrare in comunicazione con vicini che non appartenessero allo stesso sangue ed estendere il più possibile i legami di affetto e di amicizia.

Intorno al matrimonio fu quindi costruita una fitta rete di impedimenti, che non si limitava ai consanguinei, ma si allargava agli affini (imparentati dal vincolo matrimoniale) e ai parenti spirituali (legati dal vincolo di padrinaggio). A partire dal XII secolo il modello cristiano di matrimonio – monogamo, indissolubile, esogamico, fondato sul consenso degli sposi – si affermò rapidamente nell’Europa occidentale. L’inserimento tra i sette sacramenti, oltre a giustificarne l’indissolubilità, lo sottopose alla giurisdizione della Chiesa.

Proprio perché il matrimonio era un’alleanza tra famiglie e costituiva la base del vivere sociale che, attraverso il controllo della sessualità femminile, assicurava la legittimità dei figli e la trasmissione del patrimonio, non poteva essere considerato una questione privata. Sia i gruppi sociali che le autorità istituzionali avevano interesse a sottoporlo a regole.

Per lunghi secoli, nell’Europa occidentale fu la Chiesa di Roma a dettare le regole e a giudicare le controversie matrimoniali nelle aule dei suoi tribunali. Molte di queste norme rappresentarono una rottura significativa con la tradizione precedente. A cominciare dall’indissolubilità: tutte le legislazioni antiche avevano difatti ammesso il divorzio. Anche il principio consensualistico – secondo il quale bastava il consenso dei partner per rendere valido il matrimonio – che pur aveva le sue radici nel diritto romano, presentava rilevanti novità. A differenza del consenso romano, che doveva essere rinnovato continuamente per far sussistere il matrimonio, nella dottrina cristiana il consenso, una volta dato, sfugge alla volontà dei coniugi, che non possono farlo cessare. Inoltre, il loro consenso è libero da qualsiasi imposizione familiare.

Il principio consensualistico poneva tuttavia dei problemi. Dal momento che non richiedeva alcuna forma specifica di celebrazione del matrimonio, che ne garantisse la pubblicità e la conoscenza al di là della coppia, era difficile stabilire l’esistenza o meno del vincolo coniugale. In caso di contestazioni da parte di uno dei coniugi (che poteva sostenere di non aver dato il suo consenso al matrimonio, per ottenerne l’annullamento), come potevano i giudici ecclesiastici accertare la validità o nullità di un legame, se non c’erano stati testimoni al momento dello scambio del consenso? Come potevano distinguere il consenso per verba de praesenti – io ti prendo per moglie/marito – da quello per verba de futuro – io ti prenderò per moglie/marito? Secondo la dottrina elaborata dal teologo Pietro Lombardo alla metà del XII secolo, solo il consenso al presente costituiva il vincolo coniugale, sacramentale e indissolubile. La Chiesa cercò di introdurre delle misure a favore della pubblicizzazione delle nozze, ma fino al Concilio di Trento non le considerò condizioni di validità del vincolo. Quindi i matrimoni senza pubblicità – allora definiti clandestini – erano validi a tutti gli effetti.

Per cautelarsi dalle incertezze provocate dai matrimoni clandestini – che incidevano ovviamente sulle questioni di successione e legittimità dei figli – il mondo laico aveva elaborato un insieme più o meno complesso di rituali, diversi a seconda del luogo e del ceto sociale, che scandivano le varie fasi del lungo processo di formazione della coppia e ne rendevano pubblici i momenti più importanti. “Cominciare” e “finire” il matrimonio erano espressioni consuete tra i fedeli. Un momento importante del percorso matrimoniale era lo scambio della promessa, in cui i due partner – ma più frequentemente lo sposo e il padre della sposa – si promettevano di prendersi per marito e moglie e si toccavano la mano o facevano un gesto analogo in segno di conferma dell’accordo raggiunto. La promessa non era però un semplice progetto per il futuro (come sarà il fidanzamento a partire dal XIX secolo), ma molto di più: era il momento in cui si mettevano per iscritto gli scambi patrimoniali tra le due famiglie; in altre parole, in cui si stabiliva una nuova alleanza, la cui rottura avrebbe scatenato inimicizie e odi. La promessa, dunque, dava avvio a un nuovo rapporto di coppia. Il diritto canonico riconosceva esplicitamente il carattere vincolante della promessa (o sponsali): se non c’erano impedimenti al matrimonio e se era stata contratta liberamente, la promessa andava mantenuta. Poteva essere sciolta solo su autorizzazione dell’autorità ecclesiastica. Inoltre prevedeva l’istituto del matrimonium praesumptum: una promessa seguita dal rapporto sessuale faceva presumere l’esistenza di uno scambio del consenso al tempo presente e quindi si trasformava automaticamente in matrimonio. Di fatto, la distinzione tra promessa e matrimonio non era così netta come nella dottrina elaborata da Pietro Lombardo, rendendo sovente arduo il riconoscimento del vincolo coniugale indissolubile.

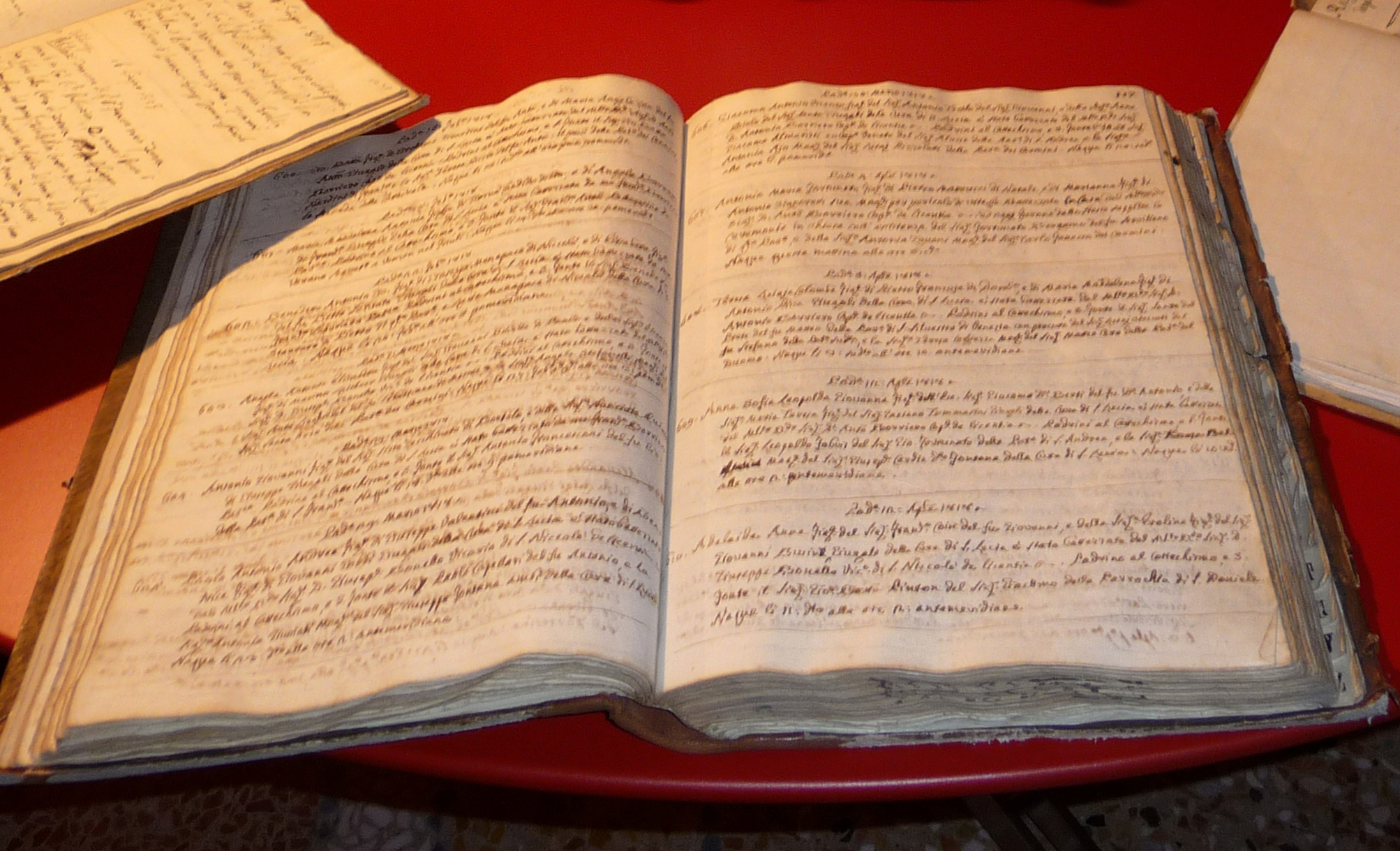

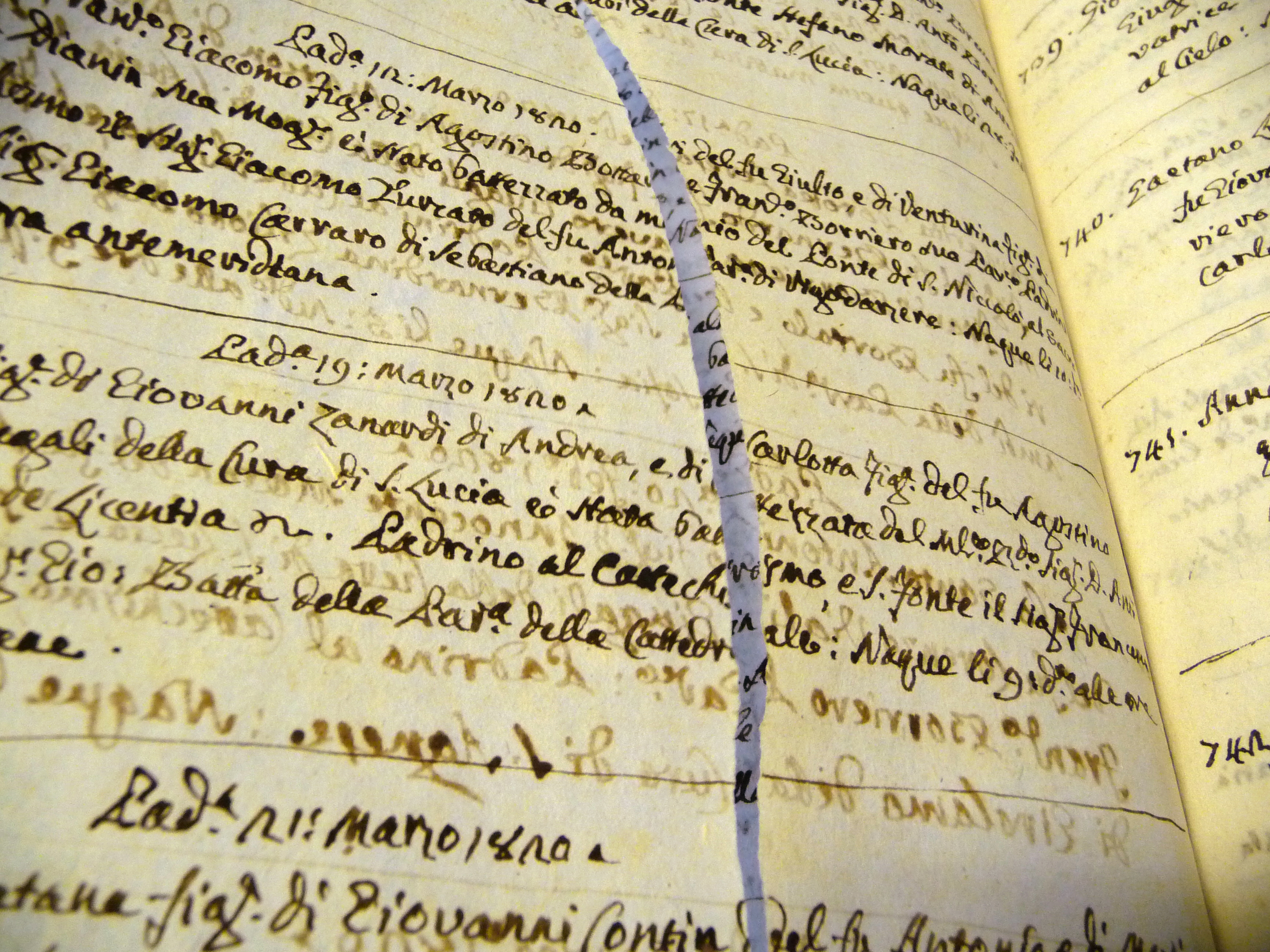

Nel XVI secolo, dopo la rottura dell’unità religiosa, sia i protestanti che i cattolici diedero avvio a una riforma del matrimonio per trasformarlo in un evento pubblico e sacro, celebrato in forma solenne, registrato con esattezza in modo da conservarne la memoria scritta. I padri riuniti al Concilio di Trento (1545-1563) imposero come condizione di validità del matrimonio la presenza del parroco e di due o tre testimoni. Il consenso non bastava più. Non introdussero, tuttavia, l’obbligo del consenso paterno – come fecero i protestanti – ma riaffermarono la centralità del consenso degli sposi. Di fronte alla chiesa (al suo interno solo dopo il Rituale romano del 1614), il parroco, dopo aver annunciato il matrimonio in gestazione per tre giorni festivi, durante la messa, doveva interrogare gli sposi per accertarsi del loro vicendevole consenso e pronunciare le parole Ego vos in matrimonium coniungo…, o altre simili, secondo la consuetudine del luogo. Era inoltre tenuto a registrare l’avvenuto matrimonio nel libro parrocchiale.

La celebrazione del matrimonio fu così per la prima volta interamente sottoposta alle autorità ecclesiastiche e sottratta alla gestione familiare e comunitaria. La scelta del parroco come figura di primo piano nello svolgimento della cerimonia era in linea con il suo ruolo di curatore d’anime che i decreti conciliariUomini e donne acquisirono presto la consapevolezza che, per sposarsi, era a lui che bisognava rivolgersi. Evidentemente, la nuova cerimonia rispondeva a una esigenza di certezza e stabilità che le consuetudini non riuscivano a soddisfare, soprattutto nel caso dei ceti medio-bassi, i quali non sempre disponevano di tempo e denaro sufficiente per sobbarcarsi il costo dei festeggiamenti nuziali. Per questi ceti, il fatto che il parroco, specie se di campagna, già svolgesse molteplici funzioni all’interno della comunità, grazie al suo livello di istruzione, facilitò il passaggio dai vecchi ai nuovi rituali

La dottrina che considerava ministri del matrimonio gli sposi stessi però restò in vigore. Ciò implicava che la presenza del parroco era sì necessaria, ma non erano necessarie le parole che avrebbe dovuto pronunciare. Perciò le coppie che si presentavano all’improvviso in chiesa o in sacrestia di fronte a un parroco ignaro, portandosi dietro un paio di persone come testimoni, e lì si scambiavano le parole del loro reciproco consenso, contraevano dei matrimoni a tutti gli effetti validi. Erano i cosiddetti matrimoni di sorpresa. Essi consentivano ai figli ribelli di sottrarsi alle strategie familiari e sposare la persona scelta anche se i padri si opponevano. Erano però considerati un peccato grave e potevano essere puniti per aver trasgredito gli ordini della Chiesa.

La libertà di scelta dei figli, sulla quale il decreto di riforma – noto come Tametsi dall’avverbio latino con cui iniziava – aveva posto l’accento, comportava il ridimensionamento dei poteri dei padri di famiglia, particolarmente pesanti nei confronti delle figlie, che, se di ceto elevato, erano spesso destinate a diventare spose appena adolescenti. Alcuni giudici ecclesiastici, più attenti e sensibili alle novità introdotte dal Concilio, si impegnarono a convincere giovani promesse spose ad aprire il loro animo ed esprimere liberamente la propria volontà. Una norma del diritto canonico prevedeva che il giudice dovesse interrogare in un luogo sicuro, al riparo dalle coercizioni familiari, le giovani di cui si temesse che non avessero dato il libero consenso al matrimonio. A Venezia fu applicata fin dal XV secolo (C. Cristellon, La carità e l’eros, 135-142, 168-174 ); a Firenze, gli interrogatori di queste giovani si infittiscono proprio negli anni successivi al Concilio di Trento. Per alcune di loro, che venivano temporaneamente trasferite in monastero per riflettere in solitudine, lontane dalle pressioni familiari, gli interrogatori rappresentarono uno stimolo all’introspezione e alla consapevolezza della scelta che stavano compiendo. Quelle domande incalzanti consentirono talvolta di superare paure e minacce e di scegliere autonomamente (D. Lombardi, Matrimoni di antico regime, 249-259).

Imporre una forma pubblica di celebrazione al matrimonio significava distinguerlo più chiaramente dal momento della promessa. Su questo istituto il decreto Tametsi non si pronunciò. Ciononostante la promessa continuò a rappresentare un momento cruciale della costruzione di un rapporto di coppia. Ne abbiamo una conferma dal fatto che nei tribunali diocesani la conflittualità si spostò dal matrimonio alla promessa. Prima del Concilio di Trento prevalevano le cause finalizzate a ottenere la conferma o la nullità di un matrimonio che era stato celebrato senza alcuna forma di pubblicità. Esse cominciano a diminuire dagli ultimi decenni del XVI secolo: i margini di incertezza sulla validità o nullità del vincolo si erano ridotti drasticamente, rendendo inutile il ricorso al tribunale, che ormai poteva servirsi di prove certe per stabilire se una coppia era legittimamente sposata. Aumentano, invece, le cause per ottenere l’adempimento o, più raramente, lo scioglimento della promessa di matrimonio. Uomini e donne che precedentemente avevano rivendicato lo stato di marito o di moglie, pretendendo di aver stipulato un matrimonio clandestino oppure un matrimonio presunto, nelle nuove circostanze non potevano che appellarsi a una promessa e rivendicarne il carattere vincolante nei confronti di un partner che non voleva più convolare a nozze. L’esito era però più incerto, perché non si poteva “forzarlo”, ma solo convincerlo, a mantenere la promessa data. Le donne persero così un importante strumento di tutela giuridica. Erano state soprattutto loro a utilizzare l’istituto del matrimonio presunto per regolarizzare relazioni ambigue, ottenendo di essere riconosciute come legittime spose. In alternativa, ora dovevano accontentarsi di una somma di denaro che avrebbe comunque consentito loro di sposare un altro partner. I giudici ecclesiastici preferivano difatti condannare il presunto promesso sposo a dotare la donna, se costui si ostinava a rifiutare il matrimonio. Quindi per molte donne continuò a essere vantaggioso rivolgersi al foro ecclesiastico, pur in un contesto di minore protezione giuridica.

Nei conflitti matrimoniali i tribunali diocesani dell’età moderna svolsero un ruolo importante di sostegno del genere femminile. Non è un caso che a domandare la separazione dal coniuge fossero prevalentemente le mogli. Il motivo più frequente era la violenza che erano costrette a subire dai loro mariti. Costoro si difendevano appellandosi al diritto-dovere alla correzione, che l’istituto della patria potestas riconosceva loro. Fino a che punto potesse spingersi la correzione era materia di discussione e contrattazione continua. Così come in merito al concetto di violenza (saevitiae) le interpretazioni di giudici e giuristi potevano essere più o meno restrittive. Perciò poteva essere comunque utile rivolgersi al tribunale. Nei casi meno gravi l’obiettivo non era necessariamente di giungere alla separazione, quanto di migliorare il rapporto coniugale. Ai mariti violenti i giudici chiedevano di impegnarsi a trattare bene le proprie mogli oppure imponevano un periodo di separazione che placasse rancori e dissensi. Il diritto canonico considerava la separazione come una misura temporanea finalizzata alla riunificazione della coppia. In effetti le carte processuali rivelano che nella vita di una coppia di ceto medio-basso separazioni e riconciliazioni sovente si susseguivano. In questi conflitti erano coinvolti parenti, amici, vicini, che consideravano un loro dovere quello di intervenire per mettere pace. La casa non era considerata uno spazio privato: le liti di una coppia interessavano l’intera comunità, dalle rispettive famiglie d’origine fino al vicinato, che a vario titolo intervenivano per ristabilire l’ordine. Va anche detto che, ai fini processuali, era essenziale che i conflitti coniugali fossero di pubblico dominio, perché solo le deposizioni dei vicini e dei parenti potevano corroborare le istanze di separazione.

I rapporti di parentela sono stati a lungo trascurati da storici e demografi, più interessati ad analizzare le forme della coresidenza che le reti di relazione esterne al ménage familiare. Le ricerche più recenti hanno invece documentato l’importanza che hanno avuto i legami di parentela nel determinare i modi stessi dell’abitare, che si dilatavano o si restringevano a seconda delle esigenze del ciclo di vita familiare, delle migrazioni, delle necessità lavorative, accogliendo o respingendo parenti giovani in cerca di lavoro, anziani e inabili non più in grado di lavorare, donne e bambini rimasti soli. La solidarietà nei confronti dei parenti in difficoltà non sempre però era un gesto spontaneo che scaturiva dai legami di affetto. In alcuni casi poteva essere necessario imporla. Il diritto agli alimenti previsto dal codice di Giustiniano del 529, che continuò a rappresentare un punto di riferimento in materia, obbligava i membri della parentela a provvedere ai bisogni di vedove e orfani, oltre che dei figli e dei genitori anziani. Gli obblighi dei padri nei confronti dei figli erano circoscritti ai solo legittimi. Il diritto canonico, invece, fin dal XII secolo attribuì ai padri il dovere di provvedere a tutti i figli, senza distinzioni tra legittimi e illegittimi (G. Arrivo, Legami di sangue, legami di diritto). Dal Cinquecento questo principio fu accolto anche dal diritto civile e restò in vigore fino al XIX secolo, quando i codici ottocenteschi, sul modello del codice civile di Napoleone del 1804, stabilirono una rigida demarcazione tra famiglia legittima e illegittima.

I rapporti tra Chiesa e Stati italiani furono a lungo sotto il segno della concorrenzialità. Il Concilio di Trento aveva riaffermato la giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio, che i poteri secolari non misero in discussione, pur continuando a legiferare e giudicare sui comportamenti sessuali trasgressivi. Le cose cambiarono nel corso del XVIII secolo. Alcuni sovrani “illuminati” intervennero nel Regno di Napoli, nel Ducato di Modena, nel Regno sabaudo, nel Ducato di Milano e nel Granducato di Toscana per imporre il consenso paterno agli sponsali e ai matrimoni e, soprattutto nella Lombardia austriaca di Giuseppe II, avocare a sé alcune competenze della Chiesa in materia. La rottura, come è noto, si ebbe con la Rivoluzione francese, che introdusse il matrimonio civile, celebrato di fronte a un pubblico ufficiale, scioglibile col divorzio e sottoposto all’esclusiva competenza dello Stato. Fu il codice civile di Napoleone a esportarlo in molti paesi europei. Nonostante vi fossero stati recepiti alcuni importanti principi di uguaglianza, come quello del diritto delle figlie di succedere all’eredità paterna al pari dei fratelli, dal codice scaturiva un modello di famiglia fortemente gerarchico, in cui il capofamiglia esercitava un potere considerevole non solo sui figli, ma anche sulla moglie. Dopo la Restaurazione, a quel codice si ispirarono le legislazioni ottocentesche di numerosi Stati.

In Italia il codice Pisanelli del 1865, pur riconoscendo il carattere laico del matrimonio, riaffermò l’indissolubilità del vincolo: il divorzio venne perciò respinto. Un ampio dibattito sul divorzio precedette e seguì la promulgazione del codice. La questione del matrimonio religioso, che per il nuovo Stato unitario non aveva più alcun effetto civile, rappresentò un altro forte motivo di scontro ed ebbe ricadute significative sulla vita dei fedeli. Molti di loro continuarono a sposarsi davanti al parroco, senza preoccuparsi di contrarre il vincolo anche civilmente. Ma questi matrimoni creavano situazioni di grave incertezza giuridica, dal momento che equivalevano a delle unioni di fatto senza effetti civili ed erano facilmente scioglibili. Perciò nel mondo cattolico finirono con il prevalere le preoccupazioni per assicurare un ordinato vivere civile: fu così proibito ai parroci di celebrare un matrimonio se non c’era la prova del già avvenuto rito civile o l’assicurazione che sarebbe immediatamente seguito. Sul divorzio, invece, lo scontro perdurò a lungo.

Fonti e Bibl. essenziale

G. Arrivo, Legami di sangue, legami di diritto (Pisa, secc. XVI-XVIII), Ricerche storiche, 27 (1997), 231-261; M. Barbagli, Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo, Bologna, Il Mulino, 1984; M. Barbagli – D.I. Kertzer (edd), Storia della famiglia in Europa. Dal Cinquecento alla Rivoluzione francese, Roma-Bari, Laterza, 2001 –, Storia della famiglia in Europa. Il lungo Ottocento, Roma-Bari, Laterza, 2002; J.M. Blanquet – G. Rocca, Sacra Famiglia, in G. Pelliccia e G. Rocca (edd), Dizionario degli istituti di perfezione, VIII, Roma, Edizioni Paoline, 1988, coll. 97-102; J. Bossy, L’Occidente cristiano, 1400-1700, Torino, Einaudi, 1990 (ed. or. Oxford 1985); M. Cavina, Il giudice spodestato. L’autorità paterna dall’antichità a oggi, Roma-Bari, Laterza, 2007; C. Cristellon, La carità e l’eros. Il matrimonio, la Chiesa, i suoi giudici nella Venezia del Rinascimento (1420-1545), Bologna, Il Mulino, 2010; A. Esmein, Le mariage en droit canonique, 2 voll., Paris, L. Laroce et Forcel, 1891; J.-L. Flandrin, La famiglia: parentela, casa, sessualità nella società preindustriale, Milano, Edizioni di Comunità, 1979 (ed. or. Paris 1976); J. Gaudemet, Il matrimonio in Occidente, Torino, Sei, 1989 (ed. or. Paris 1987); F. Héritier, Famiglia, in Enciclopedia, VI, Torino, Einaudi, 1979, 3-16; H. Jedin, Storia del Concilio di Trento, 4 voll., Brescia, Morcelliana, 1973-1981 (ed. or. Freiburg 1949-1970); Jemolo, A.C., Stato e Chiesa negli scrittori politici italiani del Seicento e del Settecento, Torino, Bocca, 1914; –, Il matrimonio nel diritto canonico, Milano, Vallardi, 1941; C. Klapisch-Zuber, La famiglia e le donne nel Rinascimento italiano, Roma-Bari, Laterza, 1988; C. La Rocca, Tra moglie e marito. Matrimoni e separazioni nel Settecento a Livorno, Bologna, Il Mulino, 2009; G. Le Bras, Mariage, in Dictionnaire de Théologie Catholique, IX, t. II, Paris, Letouzey et Ané, 1927, coll. 2123-2317; D. Lombardi, Matrimoni di antico regime, Bologna, Il Mulino, 2001; –, Storia del matrimonio. Dal Medioevo a oggi, Bologna, Il Mulino, 2008; P. Moneta, Introduzione al diritto canonico, Torino, Giappichelli, 2007; I. Noye, Famille (Dévotion à la Sainte Famille), in Dictionnaire de Spiritualité, V, Paris, Beauchesne, 1964, coll. 84-93; P. Prodi (ed), Disciplina dell’anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna, Bologna, Il Mulino, 1994; S. Seidel Menchi – D. Quaglioni (edd), Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo, Bologna, Il Mulino, 2000; –, Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo, Bologna, Il Mulino, 2001; –, Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo), Bologna, Il Mulino, 2004; –, I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII), Bologna, Il Mulino, 2006; Y. Thomas, La divisione dei sessi nel diritto romano, in P. Schmitt Pantel (ed), Storia delle donne in Occidente, I: L’Antichità, Roma-Bari, Laterza, 1990, 103-176; P. Ungari, Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1942), Bologna, Il Mulino, 1974; G. Zarri, Recinti. Donne, clausura e matrimonio nella prima età moderna, Bologna, Il Mulino, 2000.