Autore: Antonio Menniti Ippolito

Nel codice di diritto canonico vigente dei vescovi si dice che essi, “per divina istituzione sono successori degli Apostoli, mediante lo Spirito Santo che è stato loro donato, sono costituiti Pastori della Chiesa, perché siano anch’essi maestri di dottrina, sacerdoti del sacro culto e ministri del governo. […]. Con la stessa consacrazione episcopale i Vescovi ricevono, con l’ufficio di santificare, anche gli uffici di insegnare e governare, i quali tuttavia, per loro natura, non possono essere esercitati se non nella comunione gerarchica col Capo e con le membra del Collegio”. Nel codice del 1917, si detta invece che i vescovi, sempre quali “successori degli Apostoli”, sono preposti per istituzione divina al governo delle diocesi, ossia delle Chiese particolari, di cui sono amministratori sotto l’autorità del pontefice romano, ciò anche quando essi sono designati, presentati o eletti da altri soggetti, ecclesiastici o civili. Già questa evoluzione della definizione dimostra come il ruolo e la funzione dei vescovi si siano venuti a formare e a trasformare nella storia in una continua e mai scontata dinamica che non si è di fatto mai esaurita.

Le origini. Il termine vescovo (dal greco, in senso letterale: guardiano, controllore, protettore) corrisponde a sopraintendente, ispettore, ed in tal senso fu utilizzato in età antica per identificare funzioni anche non attinenti alla dimensione ecclesiastica (governatori, prefetti, magistrati, ecc.). Nel Nuovo Testamento la parola ricorre quattro volte quale sinonimo di presbiteri e in una evenienza viene accostata a Cristo. Dall’inizio del II sec. la letteratura patristica prende invece a denominare comunemente vescovi i capi delle comunità cristiane differenziandoli dai presbiteri e dai diaconi. Non senza ambiguità: ad esempio a Roma, dove il primo documento che attesti con sicurezza l’esistenza di una comunità cristiana è costituito dalla lettera con cui Paolo annunciò nel 57 il suo arrivo nell’Urbe, l’effettivo governo della comunità è sì definito col termine di episkopè, ma resta fino al termine del II sec. affidato non a un capo monarchico, ma al collegio dei presbiteri. Altrove, come ad Antiochia ma anche in molti altri luoghi (non però ad Alessandria), le comunità cristiane erano invece stabilmente rette da vescovi assistiti dal collegio dei presbiteri e dai diaconi. A Roma insomma un vescovo s’impose più tardi che in molti altri centri della cristianità. Ciò avvenne con ogni probabilità soprattutto per la natura cosmopolitica dell’Urbe: il Collegio dei presbiteri assicurava rappresentanza a ciascuna componente “nazionale” della comunità cristiana e conteneva con ciò tendenze centrifughe testimoniate peraltro in vario modo dalle fonti.

È verso la fine del II sec. che Ireneo compilò una prima lista dei vescovi di Roma: un elenco che solleva molti interrogativi. Stante la forma di governo fondata sull’organizzazione presbiterale si può ipotizzare che ad essere lì indicati quali vescovi siano stati personaggi di rilievo della comunità, probabilmente proprio appartenenti al Collegio dei presbiteri. Oltre a tutto ciò, va considerato come il primo dei nomi indicati da Ireneo ad avere effettivo spessore storico sia Pio, che venne eletto nel 142 e che morì nel 152. Gli studiosi concordano oggi sul fatto che primo effettivo vescovo monarchico della comunità romana, ovvero primo papa in senso proprio, sia stato Vittore, africano di lingua latina, eletto nel 189, e primo pastore di Roma non di origine orientale (ciò indica il venir meno della prevalenza degli orientali nella comunità cristiana di Roma, la cui lingua ufficiale era rimasta peraltro a lungo il greco).

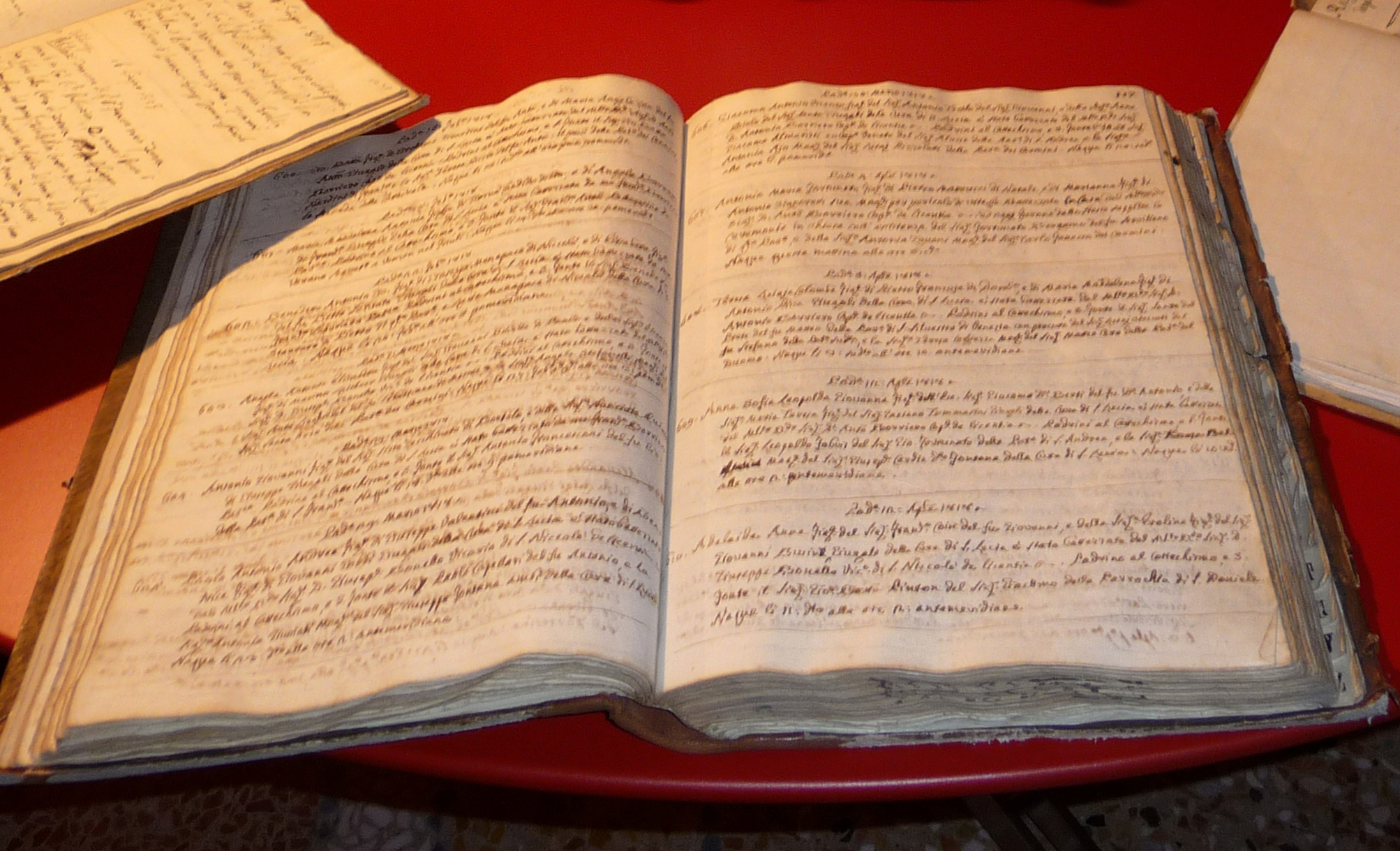

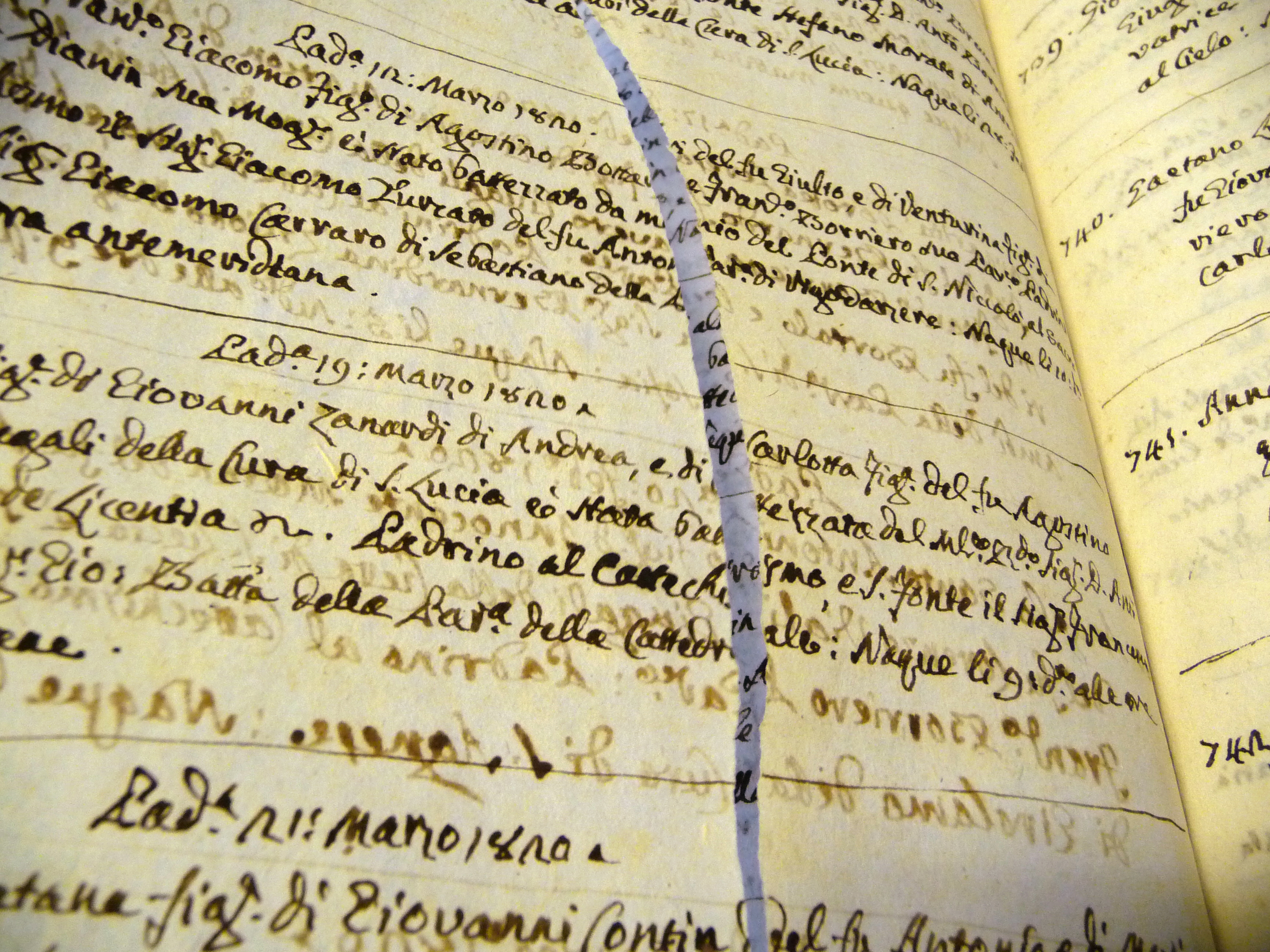

Procedure elettive. I vescovi, si è detto, sono gli amministratori delle Chiese particolari e queste, dopo alcune esitazioni – ad esempio sia in Oriente che in Occidente (qui ancora nel XII sec.) vennero inizialmente definite parrocchie – presero il nome di diocesi, termine che presso i romani definiva il territorio amministrato da una città, ma anche le province governate da legati o grandi divisioni territoriali comprendenti più province. È con Gregorio IX (1227-1239) che il termine diocesi si affermò definitivamente nell’uso ecclesiastico. Le diocesi vennero in parte a formarsi sovrapponendosi alle divisioni amministrative e territoriali esistenti, ma in altri casi per la capacità d’attrazione di una località sede di una comunità cristiana e di un potere vescovile su territori più o meno allargati, per volontà politica o per i motivi più vari, diversi luogo per luogo. Come venivano nominati i vescovi? Le procedure erano svariate. Potevano essere i vescovi vicini alla diocesi resasi vacante a designarli, col concorso del clero e del popolo (che poteva esprimersi in forme diverse ed avere più o meno peso), e la nomina doveva poi essere confermata dal metropolita, ossia dal vescovo che era a capo della metropoli, ossia la città matrice o principale della diocesi e che godeva di prerogative di controllo sui vescovi comprovinciali, poi detti, dal sec. VIII, suffraganei (così come si dettò a Nicea, 325, e fu confermato da una decretale di Innocenzo I nel 404, che specificava però che nella Provincia romana serviva la conferma del papa). Con i carolingi e all’interno della rinnovata struttura imperiale le forme d’intervento del potere politico nella designazione dei vescovi si fecero via via più invasive e ciò portò alla nascita della “guerra delle investiture” che avrebbe animato i rapporti tra papato e impero per un lungo periodo a cavallo del I millennio. Il concordato di Worms pose fine nel 1122 alla questione riconoscendo il potere di eleggere i vescovi ai capitoli delle cattedrali: gli eletti avrebbero poi dovuto essere consacrati dagli arcivescovi, mentre agli imperatori rimaneva in tutto ciò il solo compito di conferire il possesso temporale della diocesi. Nella prima Italia comunale i vescovi potevano essere eletti dal clero col concorso delle autorità municipali, ma dagli inizi del Duecento anche qui i capitoli delle cattedrali presero a rivendicare un ruolo esclusivo in tali elezioni. Nel tardo Medioevo poi, in molti centri, ad esempio Firenze, ad evitare che il titolo vescovile divenisse appannaggio di potentati locali, si provvide a nominare alla guida delle diocesi solo forestieri. Una grande varietà di metodi elettivi, come si vede, che anche mutava di tempo in tempo e di luogo in luogo. È comunque dal XIV sec. che il diritto di confermare i vescovi eletti passò gradualmente ai papi che riuscirono altresì a riservarsi talvolta anche il diritto di nomina: ciò avvenne in linea di massima nel nuovo quadro dello stato regionale (questo ovviamente nell’Italia centro-settentrionale), che vide i papi impegnati a confrontarsi non più con una moltitudine di voci locali, ma con un solo principe espressione di una stabile famiglia regnante. Si pensi ad esempio all’indulto concesso da Niccolò V a Francesco Sforza nel 1450: il papa si impegnava con esso a conferire i benefici ecclesiastici nel Dominio di Milano alle personalità indicate dal duca purché avessero i requisiti canonici di base.

Nel corso del XV sec., con l’esaurirsi del Grande Scisma e a partire dal concilio di Costanza, il papato prese a stipulare concordati prima con le nationes presenti a Costanza e poi, dopo che il re di Francia nel 1438 con la Prammatica sanzione di Bourges si era unilateralmente arrogato funzioni di controllo totale sulla chiesa di Francia e si era espresso per di più in maniera esplicita in favore delle istanze conciliariste, anche con ciascuno dei singoli stati europei. Con la stipulazione di questi atti, la Santa Sede concedeva per privilegio, teoricamente revocabile, quello che poteri sempre più forti e aggressivi minacciavano di attribuirsi in proprio schierandosi peraltro, così come il monarca transalpino, per il concilio. I sovrani acquisirono così il controllo delle realtà ecclesiastiche dei loro Regni, e in cambio accettavano di prestare un’obbedienza sempre solo più formale al pontefice romano. La realtà di queste Chiese assoggettate a principi che si comportavano da “papi” all’interno dei loro territori e che designavano vescovi che erano di fatto loro funzionari, costituiva ancora nel sec. XIX per Antonio Rosmini una delle cinque piaghe che affliggevano la Chiesa. Nei fatti ancora agli inizi del sec. successivo solo undici paesi non interferivano con i poteri di nomina dei vescovi da parte del papa pur descritti nella normativa canonistica e infine riproposti con più efficacia nel codice di diritto canonico del 1917 (che fornì alla Chiesa di Roma quei presupposti di uniformità normativa che le avrebbero concesso di rivendicare gradualmente autorità su Chiese nazionali ciascuna rivendicante una tradizione normativa propria). Nel concilio Vaticano II si ribadì che la giurisdizione sui vescovi spettava al papa ma non si poté fare altro che raccomandare ai poteri civili che ancora rivendicavano autorità in materia di cedere tali loro prerogative. Nel codice di diritto canonico del 1983 fu infine specificato che tali prerogative non sarebbero state più concesse ad alcun potere civile.

Un caso eloquente. La nomina del vescovo di Roma. Ma sono le stesse norme di elezione dei papi nel corso del primo millennio a testimoniare, per quel che riguarda la nomina dei vescovi, una varietà infinita di procedure oltre ad una costante pressione del potere imperiale (ma non solo, perché in taluni momenti forte fu anche la pressione dei potentati dell’Urbe). In un quadro in cui la nomina del vescovo di Roma andava necessariamente confermata dall’imperatore d’Oriente, si affermò una procedura che voleva che il capo della comunità cristiana dell’Urbe venisse prescelto (fino al IX sec. tra i soli ecclesiastici della diocesi, senza eccezioni) grazie al concorso del clero e popolo romano. Papa Simmaco (498-514) provò a forzare la norma e convocò nel 499 un sinodo in San Pietro per decretare che per evitare patteggiamenti, scambi di voti, ecc, che solevano caratterizzare le elezioni, la designazione del nuovo papa sarebbe stata compito di quello in carica. Solo se questo fosse venuto a mancare senza aver provvisto all’incombenza, la scelta sarebbe spettata al clero romano. Tale mandato non fu rispettato, indice della volontà degli elettori tradizionali di non voler perdere tale prerogativa, ma tentativi nel senso dettato da Simmaco, o continue variazioni delle procedure, caratterizzarono ogni elezione, ciascuna delle quali, in pratica, ebbe caratteri peculiari. Una svolta significativa si presentò nel 757. Quando papa Stefano II parve giunto sul punto di morire, la popolazione si spaccò tra i sostenitori dell’arcidiacono Teofilatto e quelli del fratello del morente, Paolo. Fu questi a prevalere, all’insegna di una forzatura – mai si era verificata la trasmissione diretta in famiglia del titolo papale – che favorì alla morte di Paolo II una serie di torbidi e l’acclamazione a papa di un laico, Costantino, poi costretto a fuggire per la reazione alla designazione di potenti componenti della Chiesa romana. La crisi generatasi da questi eventi portò alla creazione di un nuovo antipapa, Filippo e, infine, il 31 luglio 768, nell’antica sede del Senato romano, tutte le componenti della cittadinanza si riunirono per eleggere regolarmente papa Stefano III. Questi, nell’aprile 769, convocò in Laterano un concilio che rivoluzionò la forma delle elezioni papali. Sarebbe stato solo il clero a provvedere ora alle nomine, potendo eleggere esclusivamente ecclesiastici mentre al popolo dei laici, nelle sue varie componenti, rimaneva il compito di riconoscere l’eletto una volta che questi avesse preso possesso del Laterano. L’aristocrazia laica di Roma vedeva così ridimensionate le proprie possibilità di determinare le elezioni dei papi. Vi furono poi eccezioni, anche significative, quale quella della nomina a papa del diciottenne Giovanni XII nel 955 voluta dal padre, Alberico II, uomo potente di Roma, per unire alla potestà politica sull’Urbe da parte dei conti di Tuscolo anche la giurisdizione sulla Chiesa, ma tutto poi si stabilizzò con la creazione a metà dell’XI secolo del collegio cardinalizio (e con le successive modifiche: creazione del conclave e le diverse riforme dello stesso, la più rilevante delle quali in età moderna fu quella voluta da Gregorio XV). Tutto ciò per significare che se le elezioni dei papi stessi furono soggette a tali mutazioni, anche quelle dei vescovi delle Chiese particolari dovettero assumere nel tempo forme diverse e del tutto particolari.

Il papa e i vescovi. Con un papato fortemente condizionato dal potere imperiale la costruzione della Chiesa italiana venne all’inizio caratterizzata dal processo di formazione della provincia ecclesiastica del vescovo di Roma che comprese tutta la penisola fino a quando, verso la metà del IV sec. venne a costituirsi attorno a Milano una nuova provincia. All’interno dell’area a lui direttamente soggetta, il papa confermava i vescovi eletti dal clero e popolo locali che qualche volta poteva direttamente nominare o deporre. Dalla provincia di Milano si sarebbe poi venuta creare quella di Aquileia, mentre dalla provincia romana si staccò poi quella di Ravenna, dove si stabilì la sede del potere bizantino fino al 750 quando la città fu presa dai Longobardi. Nel mentre, rimanendo al papato un ruolo nell’armonizzare e regolare le questioni concernenti la fede, venivano oltralpe a crearsi le Chiese nazionali che caratterizzarono, ciascuna a suo modo, la formazione dell’Occidente romano-barbarico.

Le vicende politiche avrebbero poi portato all’ampliamento del Patrimonium Sancti Petri (con la donazione imposta ai longobardi dai carolingi del 754), alla sua trasformazione in Stato della Chiesa e al recupero della giurisdizione sull’intera penisola – per quel che concerneva le cose di Chiesa – da parte del vescovo di Roma. La Chiesa italiana restò così, fino al XIX sec. la vera Chiesa del papa, la sola dove il vescovo di Roma godeva di autonomia sostanziale in materia di interventi sulle diocesi, sui vescovi, sul patrimonio delle Chiese locali e quindi sui benefici ecclesiastici e sulla tassazione. Naturalmente fino al 1861 (o, per dir meglio, fino al 1870), la penisola restò frammentata in una serie di diverse realtà statuali e tutto questo venne a creare in Italia una particolarissima situazione basata su una straordinaria proliferazione di sedi vescovili: se Lanzoni ipotizza l’esistenza di circa 250 diocesi agli inizi del VII sec., esse sono all’incirca nello stesso numero nel XV sec., ma la loro quantità crebbe, arrivando a circa 300 nel tempo successivo. Ciò a fronte, e basti solo questo esempio, delle poco più di 50 diocesi ch’ebbe la Spagna in età moderna. Questo venne a determinarsi per una serie complessa di ragioni: per venire incontro alle esigenze determinate da una storia antica che aveva visto proliferare in misura straordinaria significative realtà cittadine, ognuna delle quali in sostanza finì con l’ospitare un vescovo; in virtù di compromessi che il papato si trovò ad accettare per soddisfare le richieste di rendite e status provenienti dalle élites locali; per disporre di una schiera cospicua di vescovi “fedeli” capaci di fronteggiare anche e soprattutto sul mero piano dei numeri i vescovi d’altra nazionalità, ed obbedienza, in occasione di concili, ecc. A questa proliferazione corrispondeva una realtà di diocesi povere, che poco e male sopperivano al compito di sostenere il loro pastore; a tale ampiezza corrispondeva un’inquietudine, una serie di problematiche che la Santa Sede cercò con impegno, e non infrequentemente con scarsi esiti, di affrontare. La Congregazione dei vescovi e regolari che ebbe a partire dalla fine del ‘500 ampia giurisdizione sulla realtà ecclesiastica generale si occupò nella quasi totalità dei casi della sola Italia (con punte del 98% degli interventi sul totale). Diocesi irrequiete, dunque, e dei motivi e caratteristiche di ciò in parte si dirà poco sotto, e di norma, come detto, scarse di rendite: per fare un solo esempio, in Toscana, oltre ai tre arcivescovati, solo otto dei quindici vescovati potevano essere gravati di pensioni (prelievi sui redditi della mensa vescovile a beneficio di prelati di Curia) data la loro povertà.

I vescovi in Italia. Chi erano i vescovi? Impossibile generalizzare. Anzitutto c’è da dire che il Concilio di Trento, almeno in Italia, cambiò tutto. L’assemblea vietò il cumulo dei benefici, raccomandò il dovere di risiedere nella propria diocesi, impose dei requisiti per selezionare i titolari di diocesi: primo tra tutti quello di vantare già l’ordinazione in sacris, il che pose almeno un limite alla pratica di nominare a vescovati dei laici, magari anche solo adolescenti, di fatto solo dei percettori di rendite, in qualità, appunto, di vescovi “eletti”, che delegavano all’esercizio delle funzioni pastorali dei “titolari” che avevano le carte in regola, perché già consacrati vescovi in sedi in partibus infidelium o in sedi che rimandavano solo ad antiche, magari gloriose, ma superate memorie storiche (al concilio di Trento il papato chiamò a partecipare sia gli “eletti” che i “titolari” per meglio fronteggiare le insidie che potevano presentarsi). Una seconda distinzione generale che può essere proposta è quella che riguarda le diocesi più ricche e quelle dotate di minori risorse. A capo delle prime nella quasi totalità dei casi si trovarono o i maggiori esponenti della Curia romana, cardinali in primo luogo, o rappresentanti delle elites italiane – i patrizi veneziani furono ad esempio con rarissime eccezioni titolari delle diocesi più ricche del dominio di San Marco. Al contrario invece, non poche volte nelle diocesi povere si faticava a rinvenire gli ecclesiastici che potessero divenirne titolari: da qui spesso derivava la necessità di derogare ai requisiti dettati dal concilio. Altro elemento determinato, indirettamente, dal concilio tridentino, l’opera di taluni vescovi – quasi inutile ricordare san Carlo Borromeo e il suo magistero a Milano, ma anche quelli di Gabriele Paleotti a Bologna, di Agostino Valier a Verona… –, che col loro esempio dettarono il modello ideale di pastore.

Al di là di questi casi, però, la realtà era assai più mediocre e non solo perché quella dei vescovi nelle diocesi continuava ad essere piuttosto una assenza che una presenza (e ciò sia per il fatto che l’obbligo di residenza veniva frequentissimamente disatteso, ma anche perché non sempre i vescovi, rivelano le stesse carte della Congregazione dei vescovi e regolari, si mostravano zelanti nell’esercizio delle loro funzioni). La realtà era più mediocre soprattutto perché ai titolari di diocesi venivano richiesti compiti assai particolari. Si veda ad esempio come Giovan Battista de Luca, in un manoscritto vaticano, il Discorso sopra il modo da tenersi nell’esame de’ vescovi (Biblioteca Apostolica Vaticana, Ottob. Lat. 1945, «Manoscritti diversi», cc. 228 ss.), descrisse le funzioni del vescovo nello stato e nella chiesa d’antico regime in una riflessione imperniata appunto sul tema della verifica delle qualità dei candidati vescovi. Per de Luca l’esame, introdotto a fine 500 e che si svolgeva dinnanzi al papa, era singolare perché verteva su materie – teologia morale, teologia scolastica, diritto canonico – in gran parte inutili per le funzioni che i vescovi avrebbero poi dovuto soddisfare. Ma soprattutto tale esame si conduceva solo per i vescovati italiani, per alcune diocesi di Dalmazia e dell’Arcipelago Egeo (sottoposte al dominio veneto) e in altre poche di collazione papale. Solo in Italia, dunque, notava de Luca, i vescovi non erano considerati da subito idonei, mentre quelli proposti da re, principi, eletti da capitoli di cattedrali o per quelli indicati dalla Congregazione di Propaganda Fide non venivan sottoposti ad alcuna prova o esaminati da nessuno. Ciò poneva quei pastori in condizioni di inferiorità rispetto agli altri e in condizioni di inferiorità tale esame poneva anche il papa che paradossalmente, per procedere alle nomine per questi benefici, era costretto a procedure più complesse di quelle che riguardavano i poteri laici. De Luca spiegava ciò in vario modo, ma soprattutto col fatto che rispetto agli altri territori europei e non solo, in Italia non era più presente l’eresia e il rischio del dissenso religioso era assai contenuto. Da ciò conseguiva che i vescovi non avessero più di fatto alcun obbligo di cura d’anime, che non amministrassero più direttamente i sacramenti, in specie quello della confessione, e che delegassero questi compiti da un lato al clero minore, parroci in primo luogo, e dall’altra al Sant’Uffizio e al suo efficace ruolo di repressione e prevenzione delle eresie e di ogni forma di deviazione. La cura d’anime spettava dunque insomma ai parroci, ma chiunque, ormai, chierico o secolare o anche «idiota» grazie al Catechismo e altre opere analoghe, era in grado di educare alla dottrina cristiana. Insomma, i vescovi non predicavano, non catechizzavano e neppure confessavano più. Cosa facevano dunque allora i titolari di diocesi? Un vescovo in Italia, scriveva, amministrava il «governo politico e civile spirituale della diocesi» e la giustizia ed era chiamato insomma a governare i corpi più che le anime, a controllare semmai chi, parroci in primo luogo, era chiamato a vivere tra i fedeli (e gli studi sulla assai relativa alfabetizzazione del clero di base in età moderna mostrano come tale compito fosse delicatissimo). Cosa serviva perciò interrogarlo in teologia? L’esame avrebbe dovuto essere concepito in modo tale da accertare se i candidati ad un vescovato sarebbero stati in grado di provvedere alle vacanze dei parroci; distinguere i benefici liberi da quelli soggetti a patronato e d’individuare quelli sottoposti a riserve (di pensioni, ad esempio); impedire che le Chiese libere divenissero «serve»; accertare le esenzioni dei Regolari; controllare con prudenza la vita dei monasteri nonché quella che si svolgeva nei luoghi pii governati da secolari (spesso fonti di disordini e scandali); gestire le cause specialmente criminali «quando si possa ingerire con secolari»; sorvegliare i beni delle Chiese perché non venissero alienati.

Cosa emerge da ciò? Una realtà tipica dello Stato d’Antico Regime, che vedeva i vescovi soprattutto impegnati a districarsi, a lungo con scarsi esiti, in diocesi egemonizzate da potenti ceti dirigenti locali che conservavano voce in capitolo anche in materia di pertinenza dell’ordinario diocesano, animate da ordini regolari e/o da istituzioni laiche ed ecclesiastiche quali ospedali, monti di pietà, confraternite, capitoli di cattedrali, collegiate che condussero battaglie per tenersi il più possibile immuni dalla giurisdizione dei vescovi. Solo verso la fine del Seicento si verificò un cambiamento di tendenza e i vescovi presero almeno a cercare di imporsi sui particolarismi all’interno delle loro diocesi: ciò non solo acuì i contrasti all’interno delle stesse, ma contribuì pure ad esacerbare i contrasti tra autorità ecclesiastiche e civili in un tempo non solo segnato dal mutamento significativo degli equilibri italiani dove agli Asburgo di Spagna vennero a sostituirsi quelli di Vienna e soprattutto i Borbone, ma anche dal diffondersi del “contagio” illuminista, il quale peraltro non ispirò solo sentimenti anticristiani o la polemica anticattolica, ma anche un nuovo tipo di pietà, un’ondata missionaria, il riformismo muratoriano, che contribuirono allo sforzo su indicato di riconquista delle diocesi che vide impegnati molti vescovi.

Fino a questo tempo, però, i vescovi erano stati più amministratori che pastori e spesso applicatori assai timidi di molte innovazioni tridentine. Gli obblighi di residenza erano, come già affermato, largamente aggirati; quello delle visite periodiche ad limina apostolorum o dell’istituzione dei seminari atti ad formare il clero anche, così come quello della convocazione dei sinodi diocesani e provinciali raccomandata a Trento: di questi se ne celebrarono solo il 2% di quelli che avrebbero dovuto tenersi. Si è detto poco sopra di una trasformazione del ruolo dei vescovi entro le loro diocesi a partire dalla fine del XVII sec. Ad essa contribuì la spinta innovativa – celebrata dalla storiografia quale “svolta innocenziana” – che ispirò l’opera di un pontefice come Innocenzo XI, che non a caso istituì già nel 1676 una congregazione che avrebbe dovuto occuparsi di esaminare le qualità dei candidati ai vescovati (che poi sarebbero stati comunque sottoposti all’esame su descritto). Il ruolo centrale dei titolari delle diocesi venne ribadito con forza da altri pontefici, quali Benedetto XIII, che convocò il controverso “concilio” romano nel 1725 proprio per cercare, senza molto successo, di ribadire il proprio specifico ruolo di vescovo di una provincia ecclesiastica (quella romana) oltre a quello di papa, e, tra gli altri, Benedetto XIV (non a caso, per ribadire la propria vocazione pastorale, questi due pontefici mantennero il titolo delle Chiese, nell’ordine Benevento e Bologna, di cui erano titolari al momento della nomina a papa). Papa Lambertini dovette tuttavia frenare il proprio slancio non solo per l’emergere di tendenze episcopaliste, ma anche per il diffondersi del giansenismo, che rischiavano, in quel complesso clima generale caratterizzato dalla sempre più minacciosa invadenza dei poteri civili anche nelle cose di Chiesa, di innescare processi centrifughi e pericolose ricerche di autonomia da Roma. Non sempre infatti i vescovi si concentravano sulle attività che Benedetto XIV soprattutto raccomandava loro di curare: garantire la disciplina del clero e l’istruzione religiosa del gregge loro affidato. Gli eventi legati al dilagare in Italia delle truppe francesi e al diffondersi dei principi rivoluzionari colpirono duramente la Chiesa, che poté risorgere però, e consolidarsi, nell’età della Restaurazione. Si imposero allora nuovi modelli religiosi, assai più austeri, e si provvide ad una più accurata selezione del clero, che si ridusse sostanzialmente di numero, esigenza questa che era stata continuamente sollevata, senza mai trovare soluzione, nei secoli precedenti che avevano visto soprattutto nell’Italia meridionale una inflazione in primo luogo di chierici ordinati in minoribus (in alcune situazioni essi costituivano il 70% del corpo ecclesiastico), il più delle volte solo per far conseguire a chi riceveva l’ordinazione privilegi di foro o di natura fiscale. Se nel Settecento vi era un prete ogni 50/60 abitanti, verso la metà dell’Ottocento la media passò ad un ecclesiastico ogni 250 abitanti e i chierici provenivano adesso in modo assai più marcato dai ceti popolari e da aree rurali più che da quelle urbane. Per quel che riguardò i vescovi, la cura pastorale divenne ora la loro maggiore occupazione, potendo tralasciare la varietà dei compiti diversi che aveva caratterizzato il loro operato nella Chiesa d’Antico regime ospitata nelle strutture dello Stato d’Antico regime. Una trasformazione questa che si rivelò decisiva per l’episcopato italiano, e non solo per questo.

Fonti e Bibl. essenziale

P. Batiffol, La Chiesa nascente e il cattolicesimo, Firenze 1915; F. Lanzoni, Le diocesi d’Italia dalle origini al principio del secolo VII (an. 604), I-II, Faenza 1927; F. Claeys-Bouuaert, Diocèse, in Dictionnaire de Droit canonique, IV, Paris 1949, 1258-1267; Id., éveque, ibid., V, Paris 1953, 570-590; Enciclopedia cattolica, XII, Firenze 1954, sv Vescovo; A. Mercati-A. Pelzer, Dizionario ecclesiastico, III, Torino 1958, sv Vescovo; D. Hay, La Chiesa nell’Italia rinascimentale, Roma-Bari, Laterza, 1979; A. Prosperi, La figura del vescovo fra Quattro e Cinquecento: persistenze, disagi, novità, in Storia d’Italia, Annali 9, La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all’età contemporanea, a cura di G. Chittolini – G. Miccoli, Einaudi, Torino 1986, 217-262; C. Donati, La Chiesa di Roma tra Antico Regime e riforme settecentesche (1675-1760), ibid., 721-766; C. Donati, Vescovi e diocesi d’Italia dall’età post-tridentina alla caduta dell’antico regime, in Clero e società nell’Italia moderna, a cura di Mario Rosa, Laterza, Roma-Bari 1992; M. Guasco, Storia del clero in Italia dall’Ottocento a oggi, Roma-Bari, Laterza, 1997; G. Greco, La Chiesa in Italia nell’età moderna, Laterza, Roma-Bari 1999; M. Simonetti, L’età antica, in Enciclopedia dei papi, I, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2000, 5-46; G. Arnaldi, L’età medievale, ibid., 47-90.