Nei primi secoli dell’era cristiana nell’Impero romano i cristiani furono accusati di essere ‘atei’. Occorre dire che il termine ‘ateo’ non indica qui, in senso moderno, chi nega l’esistenza di Dio, ma chi non riconosce le divinità imperiali romane e si rifiuta di prestarvi culto. Nell’Apologeticum (10, 1), scritto di uno dei più antichi scrittori cristiani di lingua latina, Tertulliano, risalente alla fine del II secolo d. C., si legge: «Voi [pagani] dite [a noi cristiani] di non prestare onore agli dèi e di non offrire sacrifici per gli imperatori. Perciò siamo processati come rei di sacrilegio e di lesa maestà» («sacrilegii et maiestatis rei convenimur»). Questa è l’accusa più rilevante, anzi tutta l’accusa».

Dalle parole dell’apologeta, e da altre scritte nella lunga esposizione dell’opera dedicata a respingere le argomentazioni pagane, si discerne quali incriminazioni fossero rivolte ai cristiani: si trattava del crimen laesae romanae religionis, ossia di una trasgressione volutamente compiuta contro la religione romana, gli usi, le credenze comunemente accettate. Nel diritto romano con il termine crimen si indicava un delitto di particolare gravità. Occorre osservare che, come già aveva messo in luce Teodoro Mommsen, la religione di Roma altro non era che il riflesso ideale del sentimento popolare. Perciò l’ordine della civitas esigeva dal cittadino l’adesione alla fede tradizionale e un comportamento corrispondente a questa fede; allo stesso modo anche il potere punitivo riguardava la medesima sfera. Non si tollerava quindi che fossero trasgrediti i principi propri del costume sociale e civile e anche le pratiche religiose. Perché, come già nelle civiltà antiche, anche in quella romana, pur avendo i sacerdoti un ruolo distinto dai magistrati, la sfera civile e politica era strettamente legata alla sfera religiosa. Separare le due sfere era ritenuto un attentato alla coesione della società, un grave frattura recata al tessuto della convivenza.

Di qui nasceva l’accusa di ateismo e di empietà. A questa si aggiungeva poi un’altra accusa, non meno grave: i cristiani, con il loro comportamento sarebbero caduti nel crimen imminutae maiestatis, ossia non avrebbero riconosciuto la grandezza del popolo romano che nei primi secoli della nostra epoca era rappresentata dalla statua della Vittoria che Augusto aveva voluto fosse posta nell’aula del Senato per celebrare la vittoria di Azio. Ora, uno degli atti più significativi del culto tradizionale consisteva nell’offerta di incenso a quell’immagine e a quella della Dea Roma, secondo formule e riti minuziosamente indicati. Non era richiesta un’adesione interiore, purché che non fossero respinte le formalità ufficiali. In proposito ancora Tertulliano risulta essere un testimone prezioso. Egli osserva che alcuni [evidentemente tra i pagani] ritenevano una follia [dementia] il comportamento dei cristiani: infatti compiendo l’atto prescritto avrebbero potuto andarsene sani e salvi, conservando nel loro animo la propria convinzione. Ma essi non volevano valersi di un inganno.

Vi era un motivo per cui non acconsentivano a sacrificare, giacché non reputavano che esistessero le divinità pagane. Il rifiuto era dettato dalla fedeltà alla loro coscienza [pro fide conscientiae nostrae] (cf. Apologeticum 27, 11-3). Il confronto e lo scontro ponevano in luce le ragioni profonde del contrasto che avevano origine da due visioni della religione e dell’uomo profondamente diverse. Da una parte non pareva esserci spazio per quella che potremmo definire una visione soggettiva del giudizio morale; prevaleva la considerazione che non si poteva rinnegare un norma o una tradizione ricevuta dagli avi, la cui osservanza era ritenuta necessaria per la vita stessa della civitas. Ne risultava un comportamento intollerabile che si doveva sanare penalmente. Dall’altra parte si veniva affermando in modo più perentorio e diffuso l’autonomia della coscienza. Per il cristiano la discriminante passava tra il riconoscere l’autorità e l’obbedire ai dettami di Dio, che, per fede, riteneva si fosse rivelato all’uomo. In tal modo non si sottometteva agli obblighi imposti da una società politeistica e non voleva riconoscere nell’imperatore una creatura assolutizzata e quindi non voleva giurare per il suo ‘genio’, ma voleva piuttosto pregare il Dio vero per la sua salvezza (pro salute imperatorum Deum invocamus aeternum, Deum verum, Deum vivum [Apol. 30, 1]) (si vedano sull’argomento, tra le altre testimonianze patristiche: Minucio Felice, Oct. 8, 2; 8, 15 ss. Aristide 4; Atenagora 3. 4. 5. 10; Clemente di Alessandria, Strom. VII, 1, 1, 4; Lattanzio, Epit. 63; Id., De ira Dei 9; Arnobio I, 29; 3, 28; 5, 30; 6, 27). La capitale dell’Impero, Roma era il punto nevralgico in cui di concentravano i rappresentanti più autorevoli delle due parti. Ivi avviene il martirio di Pietro e di Paolo; nel II secolo il martirio di Giustino e più tardi di non pochi vescovi della sede romana: essa assume insomma, fin dall’inizio un ruolo fondamentale.

Fonti e Bibl. essenziale

C. Callewaert, Les prèmiers chrétiens et l’accusation de lèse-majesté, in Rev. des Questions Historiques 76 (1904), 5-28; A. von Harnack, Der Vorwurf des Atheismus in den ersten Jahrhunderten, T.U. 28, N.F. 13/4, Leipzig 1905; Brasiello, Novissimo Digesto Italiano, V, UTET, Torino 1960, 1 ss.; W. Nestle, in Reallexikon für Antike und Christentum, I, Hiersemann Verlags, Stuttgart 1950, coll. 869-870, s.v. Atheismus; P. Siniscalco, Il cammino di Cristo nell’Impero romano, 2013, Laterza, Roma-Bari, 66-73; P.F. Beatrice, in NDPAC vol., I, Marietti, Genova-Milano, 637-640, s.v. Ateismo.

LEMMARIO

- Accrocca Felice

- Amarante Alfonso

- Ambiente – vol. II

- Anticlericalismo – vol. I

- Anticlericalismo – vol. II

- Antigesuitismo – vol. I

- Antigesuitismo – vol. II

- Apologetica – vol. I

- Apologetica – vol. II

- Apruzzese Sergio

- Archeologia – vol. I

- Archeologia – vol. II

- Architettura – vol. I

- Architettura – vol. II

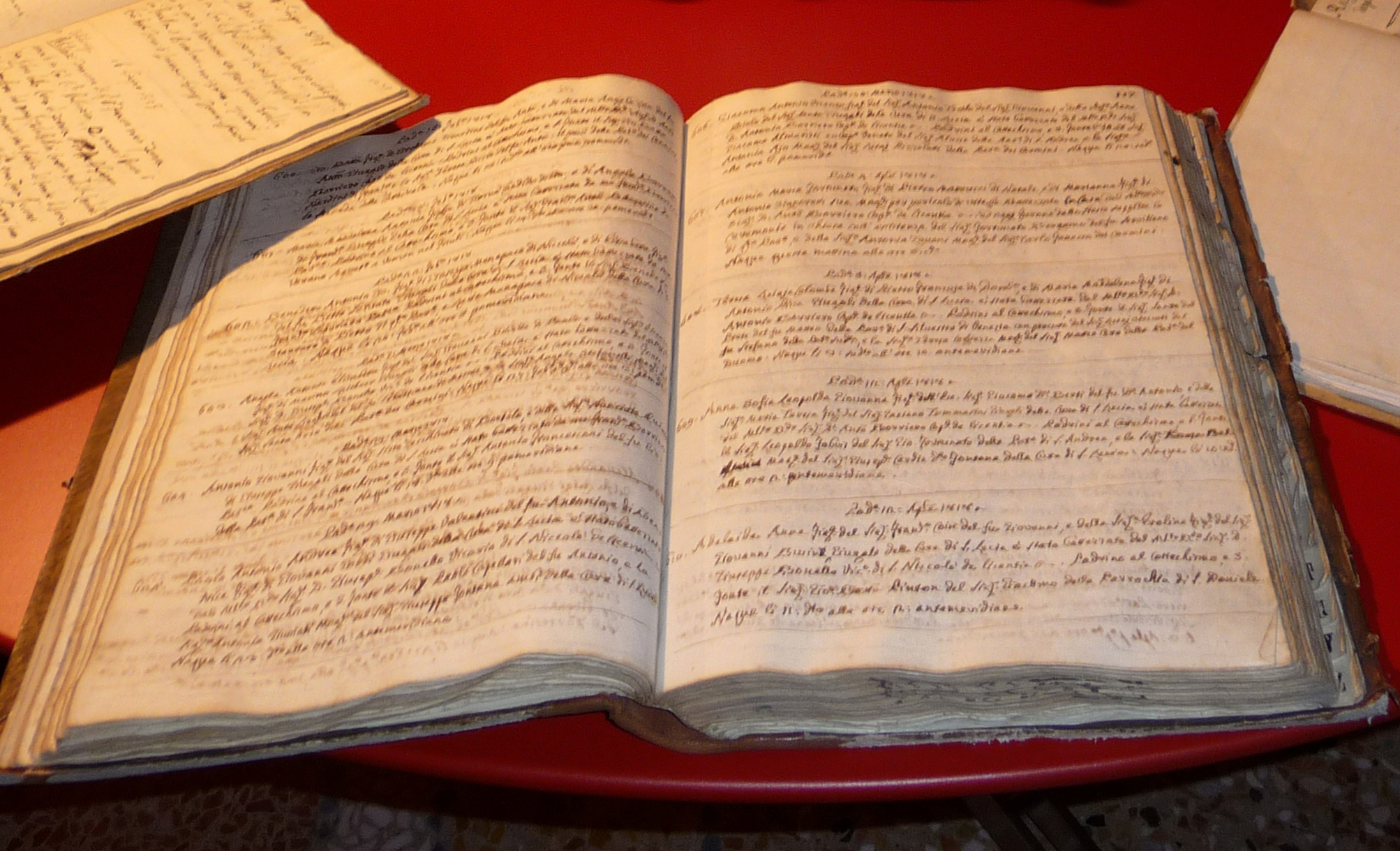

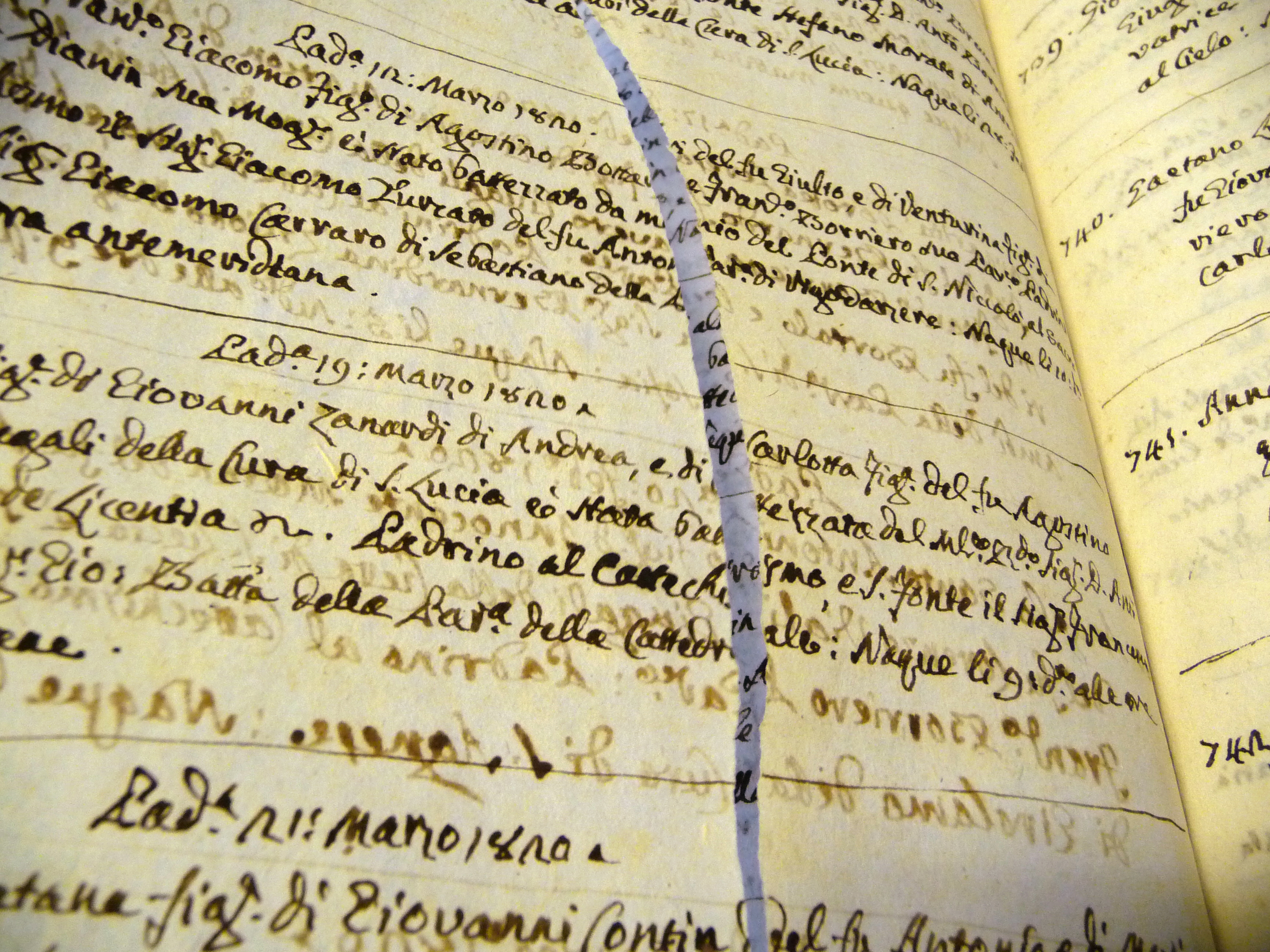

- Archivi ecclesiastici – vol. I

- Archivi ecclesiastici – vol. II

- Archivi militari – vol. II

- Arianesimo – vol. I

- Arte cristiana – vol. I

- Arte cristiana – vol. II

- Assemblea Costituente – vol. II

- Assistenza – vol. I

- Assistenza – vol. II

- Associazionismo cattolico – vol. II

- Ateismo – vol. I

- Azione Cattolica – vol. II

- Barbari – vol. I

- Barbierato Federico

- Barocco – vol. I

- Battelli Giuseppe

- Belluomini Flavio

- Benedetti Marina

- Beneficio ecclesiastico – vol. I

- Besostri Fabio

- Bibbia – vol. I

- Bibbia – vol. II

- Biblioteche – vol. I

- Biblioteche – vol. II

- Boaga Emanuele †

- Bocci Maria

- Bonini Francesco

- Bonora Elena

- Brancatelli Stefano

- Brywczynski Michal

- Bua Pasquale

- Buffon Giuseppe

- Cabizzosu Tonino

- Calabrese Gianfranco

- Canonici Regolari – vol. I

- Capitoli cattedrali, Collegiate – vol. I

- Cargnello Giulio

- Cassiani Gennaro

- Castelli Emanuele

- Castelli Francesco

- Casuistica – vol. I

- Catari – vol. I

- Catechesi, Catechismi – vol. I

- Catechesi, Catechismi – vol. II

- Cattolicesimo intransigente – vol. I

- Cattolicesimo intransigente – vol. II

- Cattolicesimo liberale – vol. I

- Cattolicesimo liberale – vol. II

- Cattolicesimo politico – vol. II

- Cattolici del dissenso – vol. II

- Cattolici di rito orientale – vol. II

- Cavallotto Stefano

- Cazzulani Guglielmo

- Censura ecclesiastica – vol. I

- Censura ecclesiastica – vol. II

- Centri culturali – vol. II

- Chierici Regolari – vol. I

- Chiese Ortodosse – vol. I

- Chiese Ortodosse – vol. II

- Ciampani Andrea

- Cipollini Francesco

- Ciriello Caterina

- Cito Davide

- Civiero Tiziano

- Clero secolare – vol. I

- Clero secolare – vol. II

- Coco Giovanni

- Collegi – vol. I

- Colonialismo – vol. II

- Colzani Gianni

- Comunismo – vol. II

- Concili ecumenici – vol. I

- Concili, Sinodi – vol. I

- Concili, Sinodi – vol. II

- Concilio di Trento – vol. I

- Concilio Vaticano I – vol. II

- Concilio Vaticano II – vol. II

- Concilio Vaticano II, Recezione – vol. II

- Concordati – vol. I

- Concordati – vol. II

- Conferenza Episcopale Italiana – vol. II

- Conferenze Episcopali Regionali – vol. II

- Confessione, Penitenza – vol. I

- Confessione, Penitenza – vol. II

- Confraternite laicali – vol. I

- Confraternite laicali – vol. II

- Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari – vol. II

- Congregazione dei Vescovi e Regolari – vol. I

- Congregazione del Sant’Uffizio – vol. I

- Congregazione del Sant’Uffizio – vol. II

- Congregazione dell’Indice – vol. II

- Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica – vol. II

- Congregazione per i Vescovi – vol. II

- Congregazione per il Clero – vol. II

- Congregazioni religiose femminili – vol. I

- Congregazioni religiose femminili – vol. II

- Congregazioni religiose maschili – vol. I

- Congregazioni religiose maschili – vol. II

- Congressi eucaristici – vol. II

- Conservatori – vol. I

- Conversioni – vol. I

- Conversioni – vol. II

- Costanzo Alessandra

- Credo – vol. I

- Crociate – vol. I

- Culto e devozioni – vol. I

- Culto e devozioni – vol. II

- De Giorgi Fulvio

- De Palma Luigi Michele

- Dell’Omo Mariano

- Democrazia – vol. II

- Democrazia Cristiana – vol. II

- Di Carpegna Falconieri Tommaso

- Di Girolamo Luca

- Diaconato – vol. I

- Diaconato – vol. II

- Dibisceglia Angelo Giuseppe

- Dieguez Alejandro M.

- Diocesi – vol. II

- Diritti umani – vol. II

- Diritto Canonico – vol. I

- Diritto Canonico – vol. II

- Dohna Schlobitten Yvonne

- Donato Maria Pia

- Donna – vol. II

- Ebrei – vol. I

- Ebrei – vol. II

- Ecclesiologia – vol. I

- Ecclesiologia – vol. II

- Ecumenismo – vol. I

- Ecumenismo – vol. II

- Editoria – vol. I

- Editoria – vol. II

- Educazione – vol. I

- Educazione – vol. II

- Emigrazione, Immigrazione – vol. I

- Emigrazione, Immigrazione – vol. II

- Episcopato – vol. I

- Episcopato – vol. II

- Eremitismo – vol. I

- Eremitismo – vol. II

- Ernesti Jörg

- Eterodossia, Eresia – vol. I

- Etica economica – vol. II

- Europa – vol. I

- Europa – vol. II

- Evangelizzazione – vol. I

- Evangelizzazione – vol. II

- Falzone Maria Teresa †

- Famiglia – vol. I

- Famiglia – vol. II

- Fantappiè Carlo

- Fascismo (1919-1931) – vol. II

- Feliciani Giorgio

- Ferri Giacomo

- Feudalità ecclesiastica – vol. I

- Filosofia – vol. I

- Filosofia – vol. II

- Finanze ecclesiastiche – vol. II

- Foa Anna

- Folclore – vol. I

- Folclore – vol. II

- Formigoni Guido

- Fosi Irene

- Fragnito Gigliola

- Fumetto – vol. II

- Fusar Imperatore Paolo

- Galleni Ludovico

- Gallo Federico

- Garbellotti Marina

- Geografia ecclesiastica, Diocesi – vol. II

- Giaccardi Chiara

- Giansenismo – vol. I

- Giornali, Riviste cattoliche – vol. I

- Giornali, Riviste cattoliche – vol. II

- Giornalismo – vol. II

- Giurisdizionalismo – vol. I

- Giuspatronato – vol. I

- Giustizia ecclesiastica – vol. II

- Gorla Stefano

- Grande Scisma – vol. I

- Greco Gaetano

- Gregorini Giovanni

- Grignani Mario L.

- Grossi Roberta

- Guasco Alberto

- Guasco Maurilio

- Guelfismo, Ghibellinismo – vol. I

- Illuminismo, Aufklärung cattolica – vol. I

- Industrializzazione – vol. II

- Inquisizione (età medievale) – vol. I

- Inquisizione (età moderna) – vol. I

- Islam – vol. I

- Islam – vol. II

- Istituti di scienze religiose – vol. II

- Istituti secolari – vol. II

- L’Università Cattolica del Sacro Cuore – vol. II

- La Rosa Luigi

- Laicità, Laicismo – vol. I

- Laicità, Laicismo – vol. II

- Laico, Laicato – vol. I

- Laico, Laicato – vol. II

- Lameri Angelo

- Landi Fiorenzo

- Lanfranchi Rachele

- Lentini Giuseppe

- Liberalismo – vol. I

- Liberalismo – vol. II

- Libertà religiosa – vol. II

- Libertinismo – vol. I

- Liccardo Giovanni

- Liturgia (dal I al VIII secolo) – vol. I

- Liturgia (dall’ VIII al XIX secolo) – vol. I

- Liturgia – vol. II

- Lombardi Daniela

- Loparco Grazia

- Lotta per le investiture – vol. I

- Lovison Filippo

- Maggioni Corrado

- Magia e stregoneria – Vol. I

- Majorana Bernadette

- Majorano Sabatino

- Malgeri Giampaolo

- Mancini Lorenzo

- Mancini Massimo

- Manfredi Angelo

- Maria Santissima – vol. I

- Maria Santissima – vol. II

- Mass-media – vol. II

- Massoneria – vol. I

- Massoneria – vol. II

- Mastantuono Antonio

- Medicina – vol. I

- Menniti Ippolito Antonio †

- Migranti – vol. II

- Millenarismo – vol. I

- Millenarismo – vol. II

- Miniatura – vol. I

- Missioni estere – vol. I

- Missioni estere – vol. II

- Missioni interne – vol. I

- Missioni interne – vol. II

- Modernismo – vol. II

- Modernità – vol. II

- Mondo Monica

- Monetazione papale tra XV e XVI secolo. La Zecca di Roma – vol. I

- Monti di Pietà – vol. I

- Morale – vol. I

- Morale – vol. II

- Morandini Simone

- Movimenti ecclesiali – vol. II

- Mutegeki Robert

- Muzzarelli Maria Giuseppina

- Neoguelfismo – vol. I

- Nunziatura – vol. II

- Nunziature – vol. I

- Nuove comunità – vol. II

- Oratori – vol. II

- Oratori e Compagnie – vol. I

- Ordini mendicanti – vol. I

- Ordini mendicanti – vol. II

- Ordini militari – vol. I

- Ordini militari – vol. II

- Ordini monastici – vol. II

- Ordini monastici femminili – vol. I

- Ordini monastici maschili – vol. I

- Ospedali – vol. I

- Ospedali – vol. II

- Padovan Gianluca

- Paganesimo – vol. I

- Paganesimo – vol. II

- Parrocchie – vol. I

- Parrocchie – vol. II

- Partito Popolare – vol. II

- Pataria – vol. I

- Patria, Nazione – vol. I

- Patria, Nazione – vol. II

- Pavone Sabina

- Pelaja Margherita

- Pellegrinaggio – vol. I

- Pellegrinaggio – vol. II

- Pereira Sergio

- Persecuzioni – vol. I

- Persecuzioni – vol. II

- Picardi Paola

- Pietà – vol. II

- Pietà illuminata – vol. I

- Pietroforte Stefania

- Pieve – vol. I

- Pinna Diego

- Pioppi Carlo

- Pittura – vol. I

- Pittura, Scultura – vol. II

- Pizzorusso Giovanni

- Poli Paolo

- Predicazione – vol. I

- Predicazione – vol. II

- Prelatura personale – vol. II

- Prima Guerra Mondiale – vol. II

- Probabilismo – vol. I

- Proprietà ecclesiastica – vol. I

- Proprietà ecclesiastica – vol. II

- Protestantesimo – vol. I

- Protestantesimo – vol. II

- Questione meridionale – vol. II

- Questione romana – vol. II

- Questione sociale – vol. II

- Quietismo – vol. I

- Regoli Roberto

- Religiosità popolare – vol. II

- Reliquie – vol. I

- Reliquie – vol. II

- Resistenza – vol. II

- Riforma cattolica, Controriforma – vol. I

- Riforma gregoriana – vol. I

- Riforma protestante – vol. I

- Rinascimento – vol. I

- Rinascimento carolingio – vol. I

- Rivoluzione francese – vol. I

- Rizzi Giovanni

- Rocca Giancarlo

- Rocciolo Domenico

- Roma, Romanità – vol. I

- Roma, Romanità – vol. II

- Romanato Gianpaolo

- Romanticismo cattolico – vol. I

- Rosa Mario

- Rosminianesimo – vol. I

- Rurale Flavio

- Rusconi Roberto

- Sacro romano impero – vol. I

- Sanfilippo Matteo

- Santità – vol. II

- Santuari – vol. I

- Santuari – vol. II

- Satira – vol. I

- Satire: temi, espressioni, condanne – vol. I

- Saverio Venuto Francesco

- Savigni Raffaele

- Scatena Silvia

- Scienza – vol. I

- Scienza, medicina, biologia – vol. II

- Scismi – vol. II

- Scultura – vol. I

- Scuola – vol. I

- Scuola – vol. II

- Segreteria di Stato – vol. II

- Seminari – vol. I

- Seminari – vol. II

- Sessantotto – vol. II

- Sessualità – vol. I

- Silva Cesare

- Sindacati – vol. II

- Siniscalco Paolo

- Socialismo – vol. II

- Sodi Stefano

- Soler Jaume

- Soppressioni – vol. I

- Soppressioni – vol. II

- Soppressioni, Beni culturali – vol. I

- Soppressioni, Beni culturali – vol. II

- Sostentamento del clero – vol. II

- Spiriti Andrea

- Spiritualità – vol. I

- Spiritualità – vol. II

- Sport – vol. II

- Sportelli Francesco

- Stati preunitari – vol. I

- Stato – vol. II

- Stato della Città del Vaticano – vol. II

- Storia della Pietà (Giuseppe de Luca) – vol. II

- Storiografia (età antica) – vol. I

- Storiografia (età contemporanea) – vol. II

- Storiografia (età medievale) – vol. I

- Storiografia (età moderna) – vol. I

- Tanner Norman

- Tanzarella Sergio

- Teatro – vol. I

- Teatro – vol. II

- Teologia – vol. I

- Teologia – vol. II

- Terrorismo – vol. II

- Terz’ordini – vol. I

- Tessaglia Stefano

- Tolleranza – vol. I

- Tomassoni Roberto

- Tosti Mario

- Tradizionalismo – vol. II

- Trampus Antonio

- Tribunali della Curia romana – vol. I

- Tuninetti Giuseppe

- Turchini Angelo

- Università – vol. I

- Valdesi – vol. I

- Valeri Elena

- Valli Norberto

- Valtellina: Riforma/Riforme – vol. I

- Valvo Paolo

- Vecchio Giorgio

- Venturi Giampaolo

- Visite ad limina – vol. I

- Visite ad limina – vol. II

- Visite apostoliche – vol. I

- Visite apostoliche – vol. II

- Visite pastorali – vol. I

- Visite pastorali – vol. II

- Vitali Dario

- Von Teuffenbach Alexandra

- Web – vol. II

- Xeres Saverio

- Zamboni Lorenzo

- Zingari, Nomadi – vol. I

- Zingari, Nomadi – vol. II

- Zovatto Pietro