Autore: Gaetano Greco

Nei primi secoli la diffusione del Cristianesimo in Italia, come in altre aree occidentali dell’Impero Romano, è stata un fenomeno quasi esclusivamente urbano, soprattutto in area settentrionale, e solo a partire del IV secolo si verificò quell’espansione della cristianizzazione nelle campagne, nei pagi, che a lungo incontrò una tenace resistenza da parte delle popolazioni locali. Per rispettare la tradizione urbana dell’Impero romano (una tradizione che si perpetuò anche dopo la sua fine), invece di procedere alla creazione di piccole diocesi incentrate sui villaggi con a capo i cosiddetti “corepiscopi”, come pure avvenne in alcune aree dell’Italia Meridionale (per es., in Puglia), i territori rurali delle diocesi furono mantenuti sotto il controllo ecclesiastico delle chiese cittadine e, per la loro amministrazione, furono suddivisi in distretti di dimensioni ridotte. Solo con il passare del tempo questi stessi distretti (o altri con caratteristiche simili), intesi nel senso di popoli di fedeli, ma talora anche di territori (come in seguito si affermerà sempre più spesso) e di chiese con un proprio patrimonio, hanno preso il nome di “parrocchie”. Questo termine, infatti, in lingua greca significava vicinato ed era usato nel diritto pubblico romano del III-V secolo per indicare un gruppo di province governate da un alto funzionario (il vicario): nel linguaggio ecclesiastico occidentale era stato usato inizialmente per indicare il territorio governato da un vescovo, cioè l’intera diocesi (che per lungo tempo coincideva di fatto con il territorio urbano), mentre proprio quest’ultima parola indicava la parrocchia rurale. Quindi, anche il nome di “parroco”, che oggi usiamo normalmente, ha sostituito solo assai lentamente quello giuridicamente più corretto di sacerdos proprius, che designa il sacerdote del distretto ecclesiastico, al quale il fedele è obbligatoriamente soggetto per l’amministrazione dei sacramenti (in particolare il battesimo), per i funerali, per il controllo dei comportamenti ecc.

Le chiese di questi distretti dipendevano da un vescovo e godevano di proprie entrate, che gestivano autonomamente e che derivavano sia dal possesso di propri beni fondiari (talvolta provenienti dallo stesso patrimonio episcopale), sia dalla porzione della “decima” vescovile spettante al clero. A queste entrate si aggiungevano offerte ed elemosine dovute dai fedeli per l’amministrazione di alcuni sacramenti, in particolare quelli connessi alle tappe principali dell’esistenza umana, come la nascita, il matrimonio e la morte (in seguito saranno chiamati “diritti di stola”). Non si può escludere, però, che già nella tarda antichità romana alcune di queste chiese rurali dispensatrici di sacramenti siano sorte per iniziativa e a spese non solo dei vescovi cittadini, ma anche degli stessi abitanti dei vici oppure dei proprietari dei grandi patrimoni fondiari, nelle loro villae, assumendo denominazioni come oratoria, martyria, memoriae, oracula, basilicae, capellae. Nelle città, invece, l’unicità del distretto ecclesiastico si mantenne più a lungo, sotto la guida e la cura del vescovo, coadiuvato dal suo clero: questa “parrocchialità” urbana esclusiva del vescovo si protrasse nel tempo, in qualche caso fu persino ristabilita dopo la rifondazione delle diocesi (come nella Sicilia dopo la conquista normanna) ed è arrivata fin quasi ai nostri giorni (in una città popolosa come Catania, per es.). Ciò non esclude, però, che nelle città demicamente più ricche – a partire dalla stessa Roma – fossero presenti altre chiese (come i tituli e i cemeteria nel caso romano), nelle quali i sacerdoti del presbiterio episcopale potevano svolgere per i fedeli alcune funzioni liturgiche e talora anche sacramentali su mandato del loro vescovo: la crescita e la trasformazione di queste succursali in vere parrocchie urbane fu un processo lento, disomogeneo, con risultati variabili da luogo a luogo. Anzi, dobbiamo ritenere che anche all’interno di ciascuna Chiesa locale la costruzione di un reticolo distrettuale ben definito sia stata l’esito di processi storici differenti e complessi nei tempi e nei modi: il frutto non già di programmi lineari e predeterminati, quanto piuttosto delle risposte adottate volta per volta di fronte all’emersione di problemi, alla presentazione di richieste da parte dei fedeli o degli ecclesiastici stessi.

I tempi e le modalità della genesi e della diffusione di queste strutture intermedie fra vescovo e fedeli sono tuttora in parte oscuri, anche perché dopo la fine dell’Impero Romano d’Occidente si sono abbattuti sulla nostra penisola due lunghe fasi di sconvolgimenti politici, che ne hanno devastato le strutture materiali e gli insediamenti umani, frantumandone l’assetto unitario risalente al I secolo a. C.: prima l’invasione longobarda e, dopo, le incursioni di Saraceni, di Ungari e di Normanni. Le conseguenze di questi eventi politico-militari furono pesantissime anche sulle Chiese locali, sia per le distruzioni e le perdite arrecate ai luoghi culto e alla loro documentazione, sia per la diversità delle dinamiche istituzionali innestate in quei tempi, divenute nel secolo scorso oggetto di studi e dibattiti da parte degli storici. La storiografia, infatti, si è posta il problema se il primo inquadramento istituzionale del cristianesimo nelle campagne sia avvenuto solo sulla base delle precedenti circoscrizioni civili (i pagi romani) o se talora abbia percorso nuove strade, rispondenti a esigenze specifiche della tarda antichità (come la maggiore o minore accessibilità dei luoghi, la permanenza di vie di comunicazione ecc.), costituendo così le premesse per la successiva fondazione di nuovi agglomerati umani, destinati talora a un solido successo, talora invece a un rapido declino, secondo il sopravvenire di ulteriori eventi e processi, fortunati o sfortunati. In altri termini, sin dalle sue origini e fino ai nostri giorni compresi l’istituto parrocchiale ha conosciuto una storia segnata dal paradigma della “continuità-discontinuità”, variabile nei tempi e nei luoghi, da studiare con pazienza caso per caso. Una dialettica simile si trascina da secoli fra la dimensione territoriale e la dimensione antropica della parrocchia. Se, infatti, con il trascorrere dei secoli i distretti parrocchiali hanno assunto confini geografici sempre più definiti e precisi, l’aspetto “personale” dell’adesione-subordinazione di individui e famiglie alla singola parrocchia, che ne caratterizzava le origini, è riemerso vistosamente lungo tutto il secondo millennio sotto la forma dell’“esenzione” di singoli e di comunità rispetto alla giurisdizione spirituale ordinaria su base territoriale.

Definendo sinteticamente e con approssimazione un modello generale, nell’Italia medioevale, e in particolare nelle sue regioni centro-settentrionali (ma l’appellativo e la struttura della pieve è attestato anche nell’Italia meridionale), le diocesi si articolavano al loro interno in distretti minori, chiamati “pievanati” (→ pieve), comprendenti un popolo di fedeli e il territorio in cui viveva. Questo nome riguardava anche lo spazio urbano (generalmente, ma non sempre e necessariamente, compreso – insieme con i suoi sobborghi – in un unico pievanato, chiamato “pievanato maggiore”), ma questa distrettuazione circoscrizionale segnava con maggiore evidenza l’organizzazione ecclesiastica delle campagne. La “pieve” o “pievania” (dal latino plebs) era una chiesa battesimale (cioè dotata di un proprio fonte battesimale) con un suo proprio territorio ed un suo popolo, e con “cappelle” o “titoli”. Queste altre chiese minori, di fondazione e proprietà talvolta della stessa pieve, talvolta di privati o anche di piccole comunità di contadini, dipendevano dalla pieve – anche quando erano fornite di clero proprio – ed erano prive del diritto di amministrare i sacramenti, poiché il diritto di amministrazione sacra spettava alla pieve in quanto chiesa pubblica, dipendente dal vescovo della diocesi. Da alcune di queste cappelle in seguito si svilupparono le “chiese curate”, tanto nelle campagne quanto nelle città: ad esse era demandata, in stretta subordinazione nei confronti delle pievi, l’amministrazione di alcuni sacramenti tranne il battesimo, che in genere rimaneva di prerogativa della pieve. Da queste chiese, o meglio, anche da un certo numero di queste chiese curate si svilupparono in seguito le chiese e i distretti parrocchiali anche all’interno del sistema pievanale. Quindi, il tipo di chiesa parrocchiale si distingue generalmente dalla chiesa pievanale, perché si presenta come una chiesa spesso di privati e/o di particolari, solo talora pubblica, con un suo territorio ed un popolo più limitati, e, anche quando era dotata di fonte battesimale, non aveva alle sue dipendenze altre chiese curate.

Le origini del sistema parrocchiale si confondono per lungo tempo con le origini del sistema pievanale: molte parrocchie dell’età moderna erano il residuo di precedenti pievanati, privati di chiese minori sacramentali a causa dello spopolamento dei villaggi, mentre altre pievi sono nate anche in epoca assai tarda, per smembramento di pievanati troppo estesi oppure in seguito ad interventi di riorganizzazione degli insediamenti umani, sulla base di progetti politici tesi a fondare nuove “terre” (borghi rurali o “quasi-città”) con la conseguente eliminazione o subordinazione di villaggi sparsi, e di altri programmi consimili. Inoltre, come non mancano casi di centri murati che hanno introcluso al loro interno pievi preesistenti, trasformandole di fatto in parrocchie per distretti territoriali più limitati, nel corso dei secoli alcune chiese battesimali sono state trasferite dalle zone più aperte ed indifese all’interno degli insediamenti più protetti: si tratta di fenomeni ricorrenti, corrispondenti sia al cosiddetto “incastellamento” medievale, sia alla nascita di nuovi centri con valenza economica in età moderna. D’altronde, fra la metà del X secolo e la metà dell’XI secolo il sistema pievanale fu coinvolto nella crisi dell’autorità episcopale, che subì la duplice pressione dei monasteri (in nome dell’“esenzione” dalla giurisdizione episcopale) e dei laici. Come appare dal Concilio di Pavia dell’855 quest’ultimi erano più interessati alla fondazione a proprie spese di chiese private (le “eigenkirche”) presso le loro abitazioni: chiese e cappelle, nelle quali, senza correre i rischi connessi ad un percorso esterno pur breve, potevano ascoltare la messa officiata da un sacerdote di propria scelta. La cura d’anime cominciò così a sgretolarsi, a parcellizzarsi, con effetti negativi tanto sul personale ecclesiastico, quanto sulle strutture istituzionali: si perse il carattere collegiale dell’antico presbyterium pievanale e fu intaccato lo stesso carattere pubblico della cura d’anime, privatizzata e sottratta alla vigilanza dei vescovi.

A partire dalla metà dell’XI secolo, in conseguenza della lotta per le investiture, della riforma gregoriana, dei movimenti laicali di riforma e della vigorosa ripresa dei diritti episcopali, sostenuti dal centro della Chiesa cattolica, iniziò il recupero dei diritti episcopali sulle pievi, sia nei confronti dei laici, sia nei confronti dei monasteri; anzi si giunse a condannare e vietare le donazioni di pievi in favore dei monasteri, imponendo la loro restituzione ai vescovi. Inoltre, per rafforzare il ruolo pubblico delle chiese parrocchiali – dipendenti dai vescovi diocesani – nei confronti degli istituti esenti e dei privilegi dei particolari, papa Leone IX (1049-1054) inviò una lettera ai vescovi dell’Italia, nella quale stabiliva che ogni laico, che intendesse entrare in un monastero, dovesse prima disporre della metà dei suoi beni in favore della parrocchia nella quale fino ad allora era vissuto. Per l’epoca successiva, pur correndo il rischio di generalizzare, si può ipotizzare una scansione cronologica della diffusione, anche in ambito urbano, del sistema parrocchiale in rapporto al sistema pievanale secondo due diverse fasi. Il primo periodo, fra il 1140 c. e il 1378, va dall’inserimento delle parrocchie, che si erano diffuse pure in Italia con la nascita delle signorie territoriali e dei comuni rurali, all’interno dei pievanati ancora con limitate funzioni e alle dipendenze delle chiese pievanali, nel quadro dell’organizzazione ecclesiastica della cura d’anime sino all’accentuarsi della crisi del sistema di tipo pievano. Il secondo periodo si protrae dagli inizi dello Scisma d’Occidente fino all’apertura del Concilio di Trento e presenta non poche difficoltà per ricostruire come un processo unitario una pluralità di situazioni assai differenziate. In effetti, per quanto riguarda l’Italia delle pievi, si possono fare almeno tre considerazioni. Pare assodato che in molte regioni ed aree italiane si sia verificata una diffusa promozione di fatto, anche se non sul piano del diritto, delle cappelle (signorili, private, comunitarie ecc.) al rango di parrocchie, con il riconoscimento del diritto di dotarsi di un proprio fonte battesimale. Poi, fra il XIII ed il XIV secolo mentre in molte aree della penisola italiana entrò in crisi l’istituzione pievanale quale unica struttura della cura d’anime delle campagne, in altre zone – o perché poste in località più periferiche, o perché facilmente percorribili dai fedeli – le pievi mostrarono una maggior resistenza, se non altro conservando l’esclusività di alcune funzioni sacramentali e di culto (come le processioni delle rogazioni). Per esempio, nel Trentino le pievi, anche mutando la terminologia, sono sopravvissute fino ai nostri giorni semplicemente adottando il nome di parrocchie. Più in generale, però, è certo che a partire dalla metà del Trecento, forse anche in relazione agli effetti della terribile crisi demografica che colpì l’Europa occidentale, un gran numero di chiese precedentemente destinate alla cura d’anime furono private dei loro sacerdoti titolari e vennero annesse ed incorporate con tutti i loro beni (“ammensate”) ad enti e uffici ecclesiastici anche lontani: monasteri maschili o femminili, altre chiese curate, capitoli canonicali o singole prebende canonicali delle cattedrali, collegi o benefici ecclesiastici, seminari, ecc. In questa direzione, però, il caso più radicale si ebbe in Sardegna, in seguito a una catastrofe non naturale, bensì politica: le rendite delle chiese rurali, ancora gestite dal clero nativo, furono incorporate alle chiese cittadine, divenute di esclusivo appannaggio dei chierici catalani e aragonesi, del clero degli invasori. Su un altro versante, poi, altri colpi furono inferti all’istituto parrocchiale dalla destrutturazione del sistema beneficiale, in seguito al cumulo dei benefici, delle resignazioni, delle provvisioni e delle dispense pontificie, delle pensioni sulle rendite, in violazione dei diritti dei patroni e dei collatori ordinari, cioè dei vescovi o dei capitoli canonicali. In tutti questi casi, i fedeli furono privati del sacerdos proprius e con esso vennero meno la garanzia delle funzioni liturgiche e la regolarità nell’amministrazione dei sacramenti, nonché l’esercizio di quei compiti di vigilanza sull’ortodossia religiosa, che il canone 21, Omnis utriusque sexus del Concilio Lateranense IV aveva attribuito ai parroci imponendo a tutti i fedeli di comunicarsi a Pasqua nella propria chiesa parrocchiale. Né la situazione della cura d’anime migliorava, quando gli amministratori dei benefici parrocchiali o gli stessi parrocchiani assoldavano qualche sacerdote per supplire all’assenza del rettore titolare: questi cappellani erano religiosi fuggiti dai propri conventi per insofferenza della disciplina claustrale o, assai peggio, erano chierici ignoranti (al limite dell’analfabetismo), emigrati dai loro paesi per sfuggire alla miseria o alla giustizia, violenti e rissosi, ma soprattutto “mercenari” e precari. Ancora alla metà del Cinquecento, l’assenza dei curati titolari dalle chiese dei villaggi rurali pare essere un fenomeno diffusissimo e comune in tutta la penisola, ma probabilmente raggiunse l’apice nella Sardegna asservita alla corona aragonese.

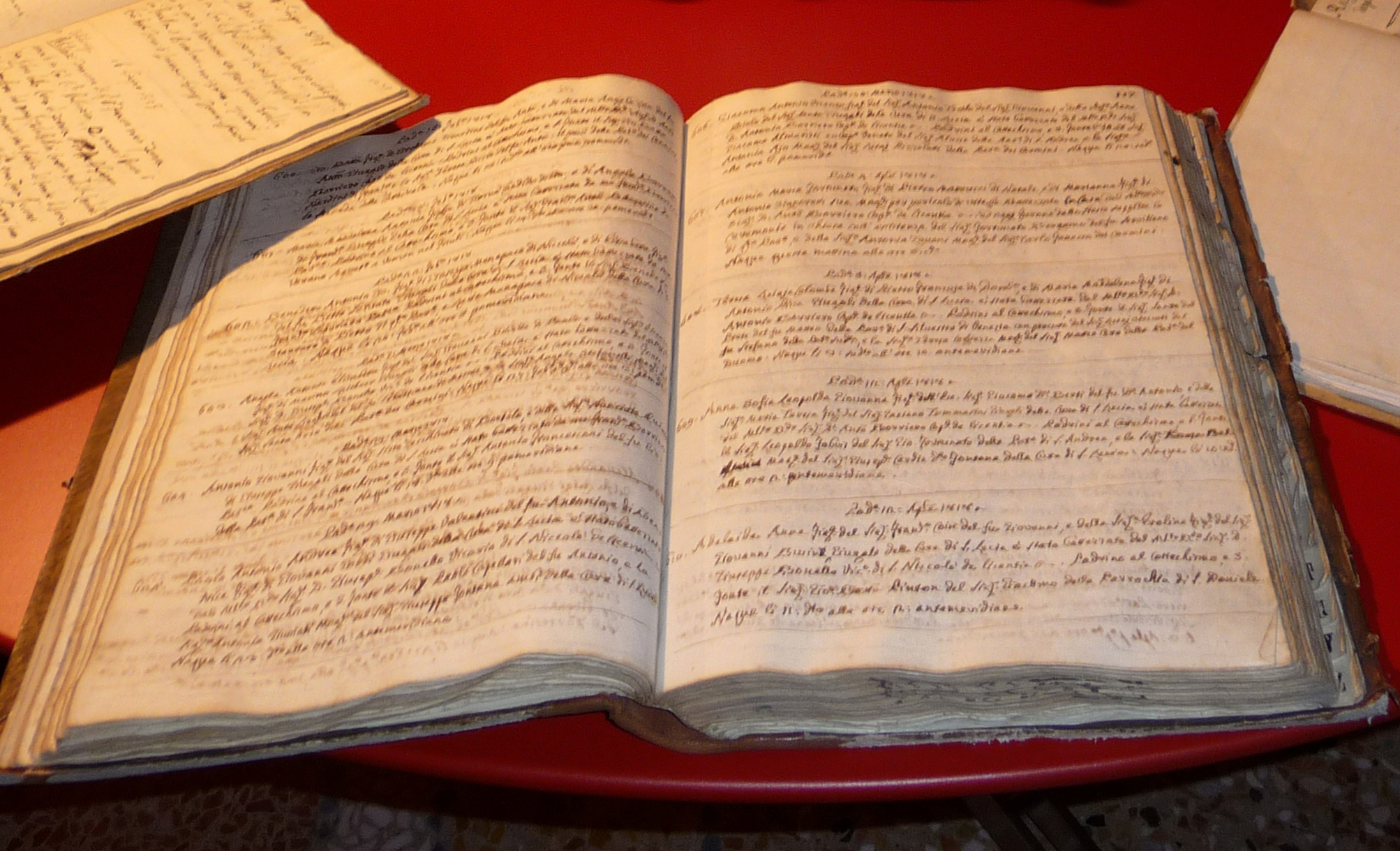

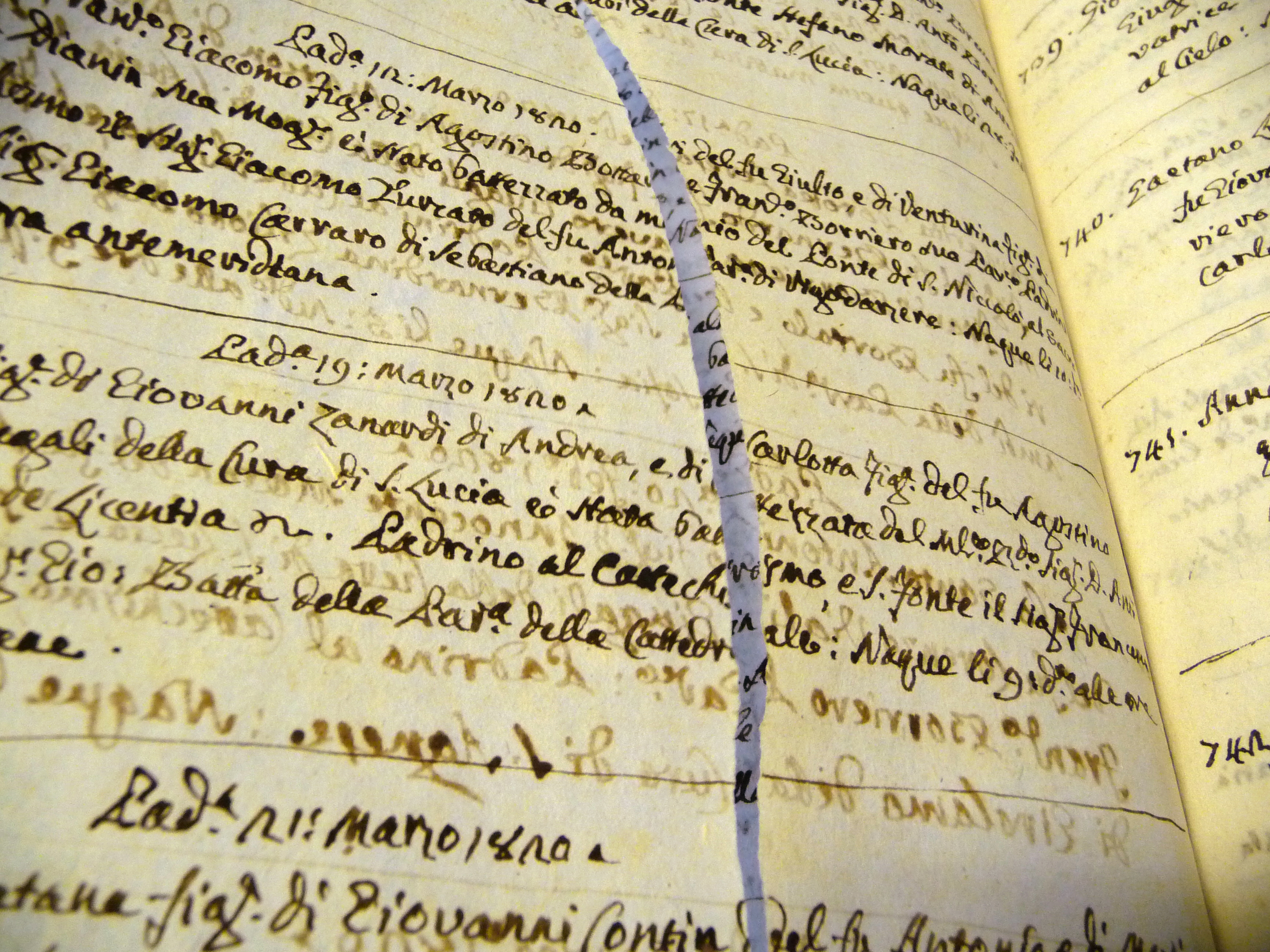

Dopo il grande disordine istituzionale e disciplinare, che colpì la Chiesa nel Rinascimento, e per rispondere ai problemi emersi con la diffusione delle dottrine della Riforma, la Chiesa cattolica adottò nel Concilio di Trento una normativa disciplinare specifica per i parroci. Questa normativa può essere riassunta in alcuni punti chiave. In primo luogo, tanto nei benefici parrocchiali di giuspatronato quanto in quelli di libera collazione, prima di assumere l’ufficio curato il nuovo parroco doveva sottoporsi ad un esame davanti ad una commissione di giudici nominati dal vescovo locale (gli “esaminatori sinodali”), dimostrando di possedere la preparazione culturale e teologica sufficiente per ottenere l’indispensabile approvazione alla cura d’anime. Inoltre, fu confermato che l’ufficio del parroco dovesse annoverarsi fra gli uffici “residenziali”: il suo rettore doveva obbligatoriamente risiedere di persona nel distretto della sua parrocchia, possibilmente in un’abitazione posta nei pressi della stessa chiesa. Infine, per meglio disciplinare i fedeli, verificando il loro regolare adempimento agli obblighi sacramentali imposti dai Concili e dalle altre norme canoniche, i parroci dovevano redigere e conservare con cura scrupolosa alcuni registri, nei quali segnare con precisione questi comportamenti dei fedeli. Qualche decennio più tardi, con il Rituale Romanum del 1614 papa Paolo V, specificando in dettaglio anche le formule da usare, definì con precisione i “cinque libri”, cioè questi registri nei quali i parroci dovevano annotare i battesimi, le cresime, i morti, i matrimoni e gli “stati di famiglia”, aggiornati annualmente, con i nomi degli adulti e degli infanti di ogni nucleo familiare. Fino all’Unità d’Italia, questi cinque libri hanno costituito il fondamento testimoniale pubblico dello stato civile dei singoli individui, escludendo dal godimento dei diritti civili (la proprietà, per esempio) chi ne era escluso (come gli ebrei). Anche se ci vollero almeno alcuni decenni per realizzare la riforma, nelle regioni centro-settentrionali la nuova disciplina riuscì a imporsi almeno nei suoi principi fondamentali, sia per l’opera dei vescovi e dei visitatori apostolici, sia grazie al rafforzamento del controllo governativo sul possesso dei benefici ecclesiastici locali contro le ingerenze della Curia romana. Anzi, la progressiva applicazione dell’obbligo di residenza costituì un forte disincentivo per i chierici cittadini ad occupare pievi e parrocchie rurali, favorendo così la formazione di un clero di campagna e di estrazione contadina (piccoli proprietari, fittavoli, artigiani), certo meno preparato culturalmente (ancora nel Settecento, per testimonianza dello stesso Benedetto XIV), ma sicuramente più presente sul territorio e più coinvolto nella vita reale dei parrocchiani.

Nell’Italia meridionale il discorso appare più complesso. La massiccia presenza di chiese a struttura collegiale (quelle “ricettizie”, “estaurite”, “comunie” etc., che raccolsero e continuarono l’eredità delle pievi) comportava l’attribuzione delle funzioni parrocchiali non già a un singolo ecclesiastico, titolare dell’ufficio a tempo indeterminato, bensì all’intero corpo collegiale, che in qualche modo spacchettava le singole mansioni, incaricandone ora questo ora quello dei suoi membri per un tempo più o meno lungo. In queste situazioni la parrocchialità risiedeva presso il corpo, e non presso un singolo rettore, e di fronte a un simile sistema a ben poco servivano le stesse funzioni di verifica delle competenze e dei costumi da parte degli esaminatori sinodali dei vescovi. Soprattutto nella porzione continentale del Regno di Napoli il fenomeno delle ricettizie con cura d’anime raggiungeva proporzioni massicce: ancora nella prima metà dell’Ottocento su 3.697 chiese parrocchiali, collegiate e cattedrali ben 1.118 (il 30,24 %) erano ricettizie. La loro distribuzione, però, non era uniforme: fra le chiese parrocchiali le ricettizie costituivano l’1,52 % nell’Abruzzo Ulteriore II, il 3,65 % a Napoli, il 46,20 % nel Molise, il 49,68 % nel Principato Citeriore, il 50,00 % in Capitanata, il 69,07 % in terra di Bari (con una punta del 96,00 % delle chiese parrocchiali della diocesi di Bari), l’85,86 % in Terra d’Otranto e il 93,42 % in Basilicata. Questa situazione, che contrastava apertamente con il modello beneficiale, egemonico nella Chiesa d’Occidente, e limitava le possibilità dei vescovi di esercitare il proprio controllo sul clero in cura d’anime, non fu colpita da significativi interventi correttivi da parte della gerarchia, almeno per tutta l’età moderna: la realtà ecclesiastica delle “nostre Indie” non godeva fra i canonisti e i teologi quell’attenzione e quella cura, che meritavano le regioni caratterizzate dal sistema beneficiale a prebenda individuale.

Eppure, anche il sistema beneficiale della cura d’anime presentava vistose carenze a livello delle risorse materiali impiegate e della disomogeneità dl personale addetto (in particolare fra le realtà urbane e quelle rurali), ma soprattutto continuò a scontrarsi per tutta l’età moderna contro potenti concorrenti proprio nell’esercizio della parrocchialità. A parte il perpetuarsi del retaggio pievanale in particolari situazioni locali, non soltanto in aree periferiche, per quasi tutta l’età moderna gli enti e corpi ecclesiastici, i titolari di commende, i monasteri maschili e monasteri femminili si opposero con successo all’imposizione tridentina della figura del vicario inamovibile nelle chiese curate di loro pertinenza: in queste chiese, quindi, fino ad oltre la metà del Settecento le funzioni parrocchiali rimasero affidate a sacerdoti secolari mercenari, percettori di miseri salari e impiegati a titolo precario. Del resto, gli ordini religiosi maschili riuscirono a difendere la stessa tenporaneità dell’incarico parrocchiale anche nelle chiese curate annesse ai rispettivi chiostri e gestite dagli stessi regolari: in questi casi il curato era scelto dal superiore della casa e l’ordinario diocesano si limitava ad approvarlo, volta per volta. E poi, anche quando non erano sedi parrocchiali, le case dei regolari esercitavano una potente forza d’attrazione nei confronti dei fedeli, in città come nelle campagne: una concorrenza costante e continua nell’amministrazione del sacramento della penitenza, nella predicazione e nell’insegnamento della dottrina, nella celebrazione delle messe e di altre funzioni religiose, deviando a proprio favore flussi rilevanti di legati pii e di offerte a discapito della chiesa parrocchiale. Non solo: anche se il Tridentino aveva garantito ai parroci la “quarta funeraria” (le offerte dovute per la celebrazione dei funerali), i religiosi continuarono a presenziare alle cerimonie funebri, pretendendo una parte delle elemosine e della cera impiegata. Su questo stesso terreno, poi, i parroci subivano la concorrenza delle confraternite laicali, che potevano garantire ai loro iscritti la “veglia” nelle loro cappelle e un corteo funebre di qualità superiore, con l’accompagnamento dei confratelli con tanto di cappe, cappucci, croci e ceri. Infine, soprattutto nella seconda età moderna visite pastorali e decreti vescovili documentano l’emergere di una nuova situazione concorrenziale nei confronti della centralità dell’ufficio parrocchiale: il proliferare di oratori particolari, soprattutto nelle ville di campagna dei proprietari terrieri, nei presso delle loro fattorie e delle loro ville. Il riordinamento delle strutture produttive in ambito agrario divenne così l’occasione per un’ulteriore spinta centrifuga: i padroni e i fattori imponevano ai loro contadini di assistere alla Messa negli oratori privati, disertando la messa domenicale parrocchiale, con la conseguenza che i fedeli delle campagne da una parte ricevevano una più ridotta istruzione religiosa e, dall’altra parte, si sfaldava il controllo che il parroco avrebbe dovuto esercitare sui comportamenti e le credenze delle proprie “pecorelle”.

Proprio quest’ultimo aspetto evidenziava le funzioni attribuite ormai al parroco da parte dei poteri pubblici. Considerato non solo un “mediatore culturale” fra la gerarchia ecclesiastica e i fedeli per l’importanza attribuita alla predica domenicale, all’esposizione della dottrina cristiana e alla presenza nel confessionale, il parroco era anche un piccolo burocrate al servizio sia della Chiesa, sia dello Stato moderno, al quale era tenuto a fornire i dati necessari per l’imposizione fiscale e l’amministrazione della giustizia, a partire dalla composizione delle famiglie della parrocchia. Una funzione burocratica così importante, da rendere la figura del parroco sempre ben accetta a tutti i poteri e come tale meritevole di una certa protezione e di un pur modesto sostegno economico. Si comprendono, perciò, le ragioni che indussero anche i governi riformatori del Settecento a imporre ai grandi enti ecclesiastici – secolari e regolari – e agli abati commendatari l’onere di sostituire nelle chiese poste alle loro dipendenze gli uffici di vicari curati “amovibili ad nutum” con posti ben remunerati di vicari curati “inamovibili”, proprio come aveva chiesto il Tridentino. Ma, soprattutto, le funzioni civili attribuite ai parroci spiegano l’interesse particolare dimostrato dai sovrani illuministi per accrescere il numero e migliorare la qualità dei loro “presidi”, mettendo in atto una politica di soppressione degli enti ecclesiastici e d’esproprio dei loro patrimoni, sfoltendo l’eccessiva densità di distretti curati in talune situazioni urbane (per es., la cinquantina di “cappelle” della Pisa medievale). In buona misura i beni così incamerati dallo Stato furono utilizzati proprio per fondare nuove chiese curate nei centri rurali o nei quartieri cittadini in via d’espansione, tenendo conto anche delle esigenze di particolari categorie sociali, come i minatori o i lavoratori delle manifatture, e per accrescere i redditi dei parroci e degli altri curati, dotandoli di una “congrua” rendita (intorno ai cento scudi), che li liberasse anche da quei contrasti e da quelle liti giudiziarie nei confronti dei propri fedeli, che spesso nascevano per la riscossione della tradizionale “decima”. L’adozione, poi, del modello muratoriano delle “compagnie di carità” (→ confraternite) da parte dei governi asburgo-lorenesi e la soppressione delle antiche confraternite laicali rafforzò ulteriormente la figura del parroco all’interno del suo gregge: da allora i laici dediti ad attività assistenziali e devozionali all’interno della parrocchia sarebbero stati alle dipendenze dirette del parroco.

Nel frattempo, anche in Italia giunse l’eco del «parrochismo» ultramontano: la concezione ecclesiologica che definiva i parroci come “pastori” (appellativo tradizionalmente riservato ai vescovi), successori diretti dei discepoli di Cristo. Difficile stabilire l’effettiva diffusione in Italia del “richerismo” (dal nome del teologo gallicano Edmond Richer, autore del De ecclesiastica et politica potestate libellus, 1611) e delle sue istanze di democrazia ecclesiastica di stampo presbiteriano. Se ne avverte la presenza nel Sinodo pistoiese del vescovo Scipione de’ Ricci e in taluni punti del programma riformatore del granduca di Toscana Pietro Leopoldo, che però ha un impianto sostanzialmente episcopalista. Certo è che la pubblicazione di opere controversiste contro tali opzioni ancora nell’Ottocento (come il libro di don Luigi Nardi, Dei Parrochi) induce a immaginare una circolazione sotterranea di idee e aspirazioni nelle fila del clero parrocchiale in contrasto con il conformismo obbediente di questi sacerdoti, anche se probabilmente si trattò di un’adesione minoritaria, favorita dalle riforme napoleoniche. Infatti, se nel complesso l’occupazione militare francese prima e il governo napoleonico dopo inflissero gravi perdite in termini di uomini e di risorse materiali alle Chiese locali, il sistema parrocchiale uscì pressoché indenne da quel periodo, e sotto taluni aspetti persino rafforzato: da una parte furono colpiti i tradizionali concorrenti dei parroci (monaci e frati in testa) e, dall’altra, l’assunzione obbligatoria di funzioni di portavoce della volontà governativa in un contesto di evidente soggezione a un sovrano straniero non spezzò il legame fra i parroci e i loro fedeli.

Durante la Restaurazione, emarginate le istanze parrochiste, in un contesto di rinnovato accordo fra trono e altare i governi secolari ripresero ad utilizzare i parroci come portavoci del potere e per le funzioni civili (atti di nascita, di matrimonio, ecc.), che potevano espletare grazie alla loro diffusione capillare sul territorio. Allo stesso tempo, però, la rinascita degli ordini regolari e delle confraternite laicali riproponeva la presenza dei tradizionali antagonisti, che oscuravano la visibilità e la preminenza dei parroci nella gestione locale del sacro. Una svolta decisiva avvenne con il compimento della rivoluzione nazione e la formazione di uno Stato nazionale unitario d’ispirazione liberale, perché le strutture parrocchiali delle diocesi italiane non subirono danni sul piano materiale, almeno dove era egemonico il modello del beneficio ecclesiastico individuale. I dispositivi delle leggi eversive del 7 luglio 1866, del 15 agosto 1867 e dell’11 agosto 1870 esclusero espressamente dai loro colpi i patrimoni dei benefici parrocchiali, anche se non esentarono gli altri beni ascrivibili alle chiese parrocchiali. Ben diversi, invece, furono gli effetti delle stesse leggi sulle chiese curate ricettizie, che furono colpite alla stessa stregua dei capitoli collegiati (→ capitoli cattedrali): anche nel Sud lo Stato imponeva il modello beneficiale e personale dell’ufficio parrocchiale, decretando la fine di quel modello comunitario, che, probabilmente, aveva risposto con maggiore aderenza alle esigenze religiose di una società economicamente meno frammentata e più statica rispetto alle regioni centro-settentrionali. Scontando ritardi e carenze nella formazione culturale anche in ambito teologico, pur lentamente e in condizioni economico-sociali difficili il parroco si avviava a diventare il «vescovo e re del suo popolo», assumendo nei confronti dei suoi fedeli un comportamento duplice, solo apparentemente contraddittorio: comprensione per i loro reali disagi, rigorosa opposizione ai peccati, alla «perdizione» ormai dilagante nella società italiana (Miccoli).

Fonti e Bibl. essenziale

L. Allegra, Il parroco: un mediatore fra alta e bassa e cultura, in C. Vivanti ed., Storia d’Italia. Annali 4. Intellettuali e potere, Torino, Einaudi, 1981, 895-947; G. Andenna, Pievi e parrocchie in Italia centro-settentrionale, in G. Andenna ed., Pensiero e sperimentazioni istituzionali nella ‘Societas Christiana’ (1046-1250), Atti della sedicesima Settimana internazionale di studio Mendola, 26-31 agosto 2004, Milano, Vita e Pensiero, 2007, 371-405; V. Bo, Storia della parrocchia. I secoli delle origini (sec. IV-V), Bologna, Edizioni Dehoniane, 1988-2004; P. Borzomati, La parrocchia, in I luoghi della memoria. Strutture ed eventi dell’Italia unita, Roma-Bari, Laterza, 1997; G. Cherubini, Parroco, parrocchie e popolo nelle campagne dell’Italia centro-settentrionale alla fine del Medioevo, in Pievi e parrocchie in Italia nel Basso medioevo, Atti del VI Convegno di Storia della Chiesa in Italia (Firenze, 21-25 sett. 1981), Roma, Herder, 1984, 351-413; G. P. Brogiolo ed., Le chiese rurali tra VII e VIII secolo in Italia settentrionale. 8. seminario sul tardo antico e l’Alto Medioevo in Italia settentrionale, Garda, 8-10 aprile 2000, Mantova, SAP, 2001; La «conta delle anime». Popolazioni e registri parrocchiali: questioni di metodo e esperienze, a cura di C. Coppola e C. Grandi, Bologna, Il Mulino, 1989; G. Chittolini, Note sui benefici rurali nell’Italia padana alla fine del Medioevo, in Pievi e parrocchie in Italia cit., 149-193; G. Corazzini, La parrocchia nel diritto italiano. Storia, legislazione, dottrina, giurisprudenza, Torino, Unione tipografico-editrice, 1900; P. Cozzo, Andate in pace. Parroci e parrocchie in Italia dal Concilio di Trento a papa Francesco, Roma, Carocci, 2014; M. G. De Fino, Diocesi rurali nella Sicilia tardoantica: i casi di Carini e Triocala, in «Vetera Christianorum», XLVI, 2009, 31-55; G. De Rosa, Per una storia della parrocchia nel Mezzogiorno, in Id., Chiesa e religione popolare nel Mezzogiorno, Bari, Laterza, 1978, 21-46; C.D. Fonseca, Particolarismo istituzionale e organizzazione ecclesiastica delle campagne nell’alto Medioevo nell’Italia meridionale, in Cristianizzazione ed organizzazione ecclesiastica delle campagne nell’alto Medioevo: espansione e resistenze, Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo, 28, 10-16 aprile 1980, Spoleto, presso la sede del Centro, 1982, 1163-1200; G. Greco, La parrocchia a Pisa nell’età moderna (secoli XVII-XVIII), Pisa, Pacini, 1984; G. Miccoli, «Vescovo e re del suo popolo». La figura del prete curato tra modello tridentino e risposta controrivoluzionaria, in G. Chittolini – G. Miccoli edd., Storia d’Italia. Annali 9. La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all’età contemporanea, Torino, Einaudi, 1986, 881-928; La parrocchia in Italia nell’età contemporanea, Atti del 2. incontro seminariale di Maratea, 24-25 settembre 1979, Napoli, Edizioni Dehoniane, 1982; A. Paravicini Bagliani – V. Pasche edd., La parrocchia nel Medio evo: economia, scambi, solidarietà, Roma, Herder, 1995; Pievi e parrocchie in Europa dal Medioevo all’età contemporanea, a cura di C.D. Fonseca e C. Violante, Galatina, Congedo, 1990; F. Romita, Le chiese ricettizie nel diritto canonico e civile dalle origini ai giorni nostri, Roma, Il Monitore Ecclesiastico, 1947; M. Ronzani, Aspetti e problemi delle pievi e delle parrocchie cittadine nell’Italia centro-settentrionale, in Pievi e parrocchie in Italia cit., 307-349; Id., L’organizzazione spaziale della cura d’anime e la rete delle chiese (secoli V-IX), in Chiese locali e chiese regionali nell’Alto Medioevo. Spoleto, 4-9 aprile 2013, Spoleto, Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo, 2014, 537-561; M. Rosa, Le parrocchie nell’età moderna e contemporanea. Bilancio di studi e linee di ricerche, in Id., Religione e società nel Mezzogiorno tra Cinque e Seicento, Bari, De Donato, 1976, 157-181; C. Violante, Pievi e parrocchie dalla fine del X all’inizio del XIII secolo, in Le istituzioni ecclesiastiche della «Societas Christiana» dei secoli XI-XII. Diocesi, pievi e parrocchie, Atti della sesta Settimana internazionale di studio, Milano, 1-7 settembre 1974, Milano 1977, 643-799; Id., Le strutture organizzative della cura d’anime nelle campagne dell’Italia centro-settentrionale (secoli V-X), in Cristianizzazione ed organizzazione ecclesiastica cit., 963-1159; e Id., Sistemi organizzativi della cura d’anime in Italia tra Medioevo e Rinascimento. Discorso introduttivo, in Pievi e parrocchie in Italia cit., 3-41.