Autore: Guido Formigoni

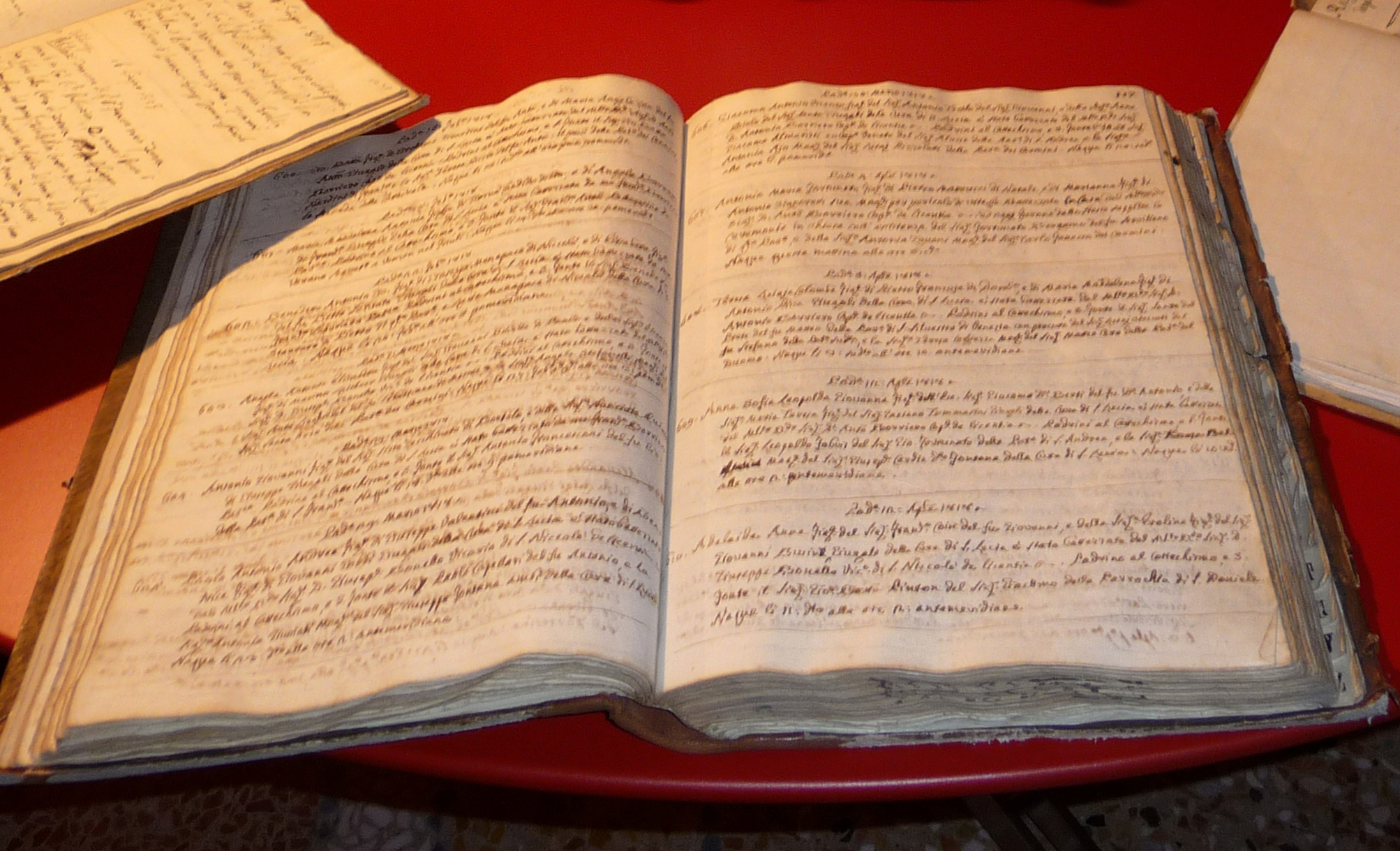

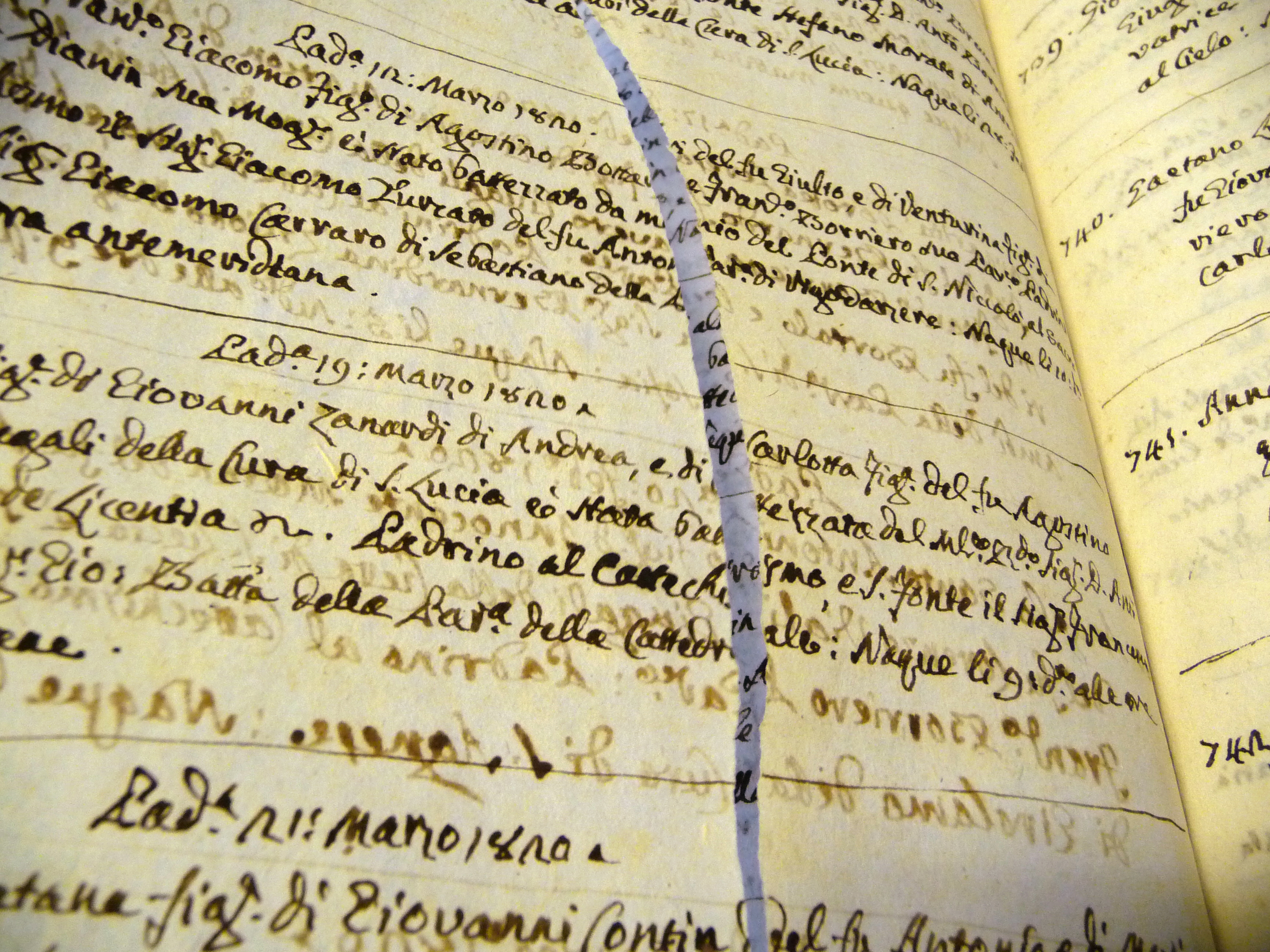

I due concetti di patria e di nazione hanno radici comuni e infinite sfumature semantiche nella loro complessa storia. Nel latino medievale, ambedue rappresentavano l’idea della comunanza di origine di un gruppo umano (per paternità o per nascita). La loro utilizzazione fu per secoli variegata, sovrapposta e spesso pluriforme. Ad esempio, gli studenti che affluivano nelle università italiane da tutta Europa erano di norma raggruppati per nationes, identificate su base linguistica (o dialettale, nel caso delle province italiane). Al Concilio di Costanza del 1419 sorse un’animata discussione sul senso della divisione dei delegati ecclesiastici in nationes: in questo caso il processo era parallelo alla frammentazione dell’unità cristiana medievale in regni, i cui sovrani non intendevano riconoscere autorità superiori. Ma il linguaggio era oscillante, per cui si poteva parlare comunemente anche di una «nazione europea». Nella nostra penisola, fin dal sec. XIII la riflessione sulla lingua volgare comune aveva iniziato a far parlare di una nazione italiana. Che peraltro conviveva con la varietà dei linguaggi, delle genti e delle istituzioni statuali. La patria poteva così essere la città di origine, anche se ci si poteva sentire italiani, pur condividendo una lealtà per gli ordinamenti monarchici locali. Per un cristiano, cioè per la grandissima parte della popolazione, la coscienza religiosa si collocava senza difficoltà in questa gamma di appartenenze, diverse ma non contraddittorie. Se il tema della disunità e della servitù dell’Italia era ampiamente diffuso e discusso, in contrapposizione alla nascita di potenti monarchie “nazionali” in Europa, questo non significava che si potesse automaticamente tradurre la nazione e la patria in linguaggio politico.

Le cose cambiarono con l’esperienza rivoluzionaria e la sua diffusione anche italiana nel triennio giacobino e nell’età napoleonica. A partire dall’Assemblea nazionale francese del 1789, la nazione diveniva il corpo politico individuato che stava di fronte al sovrano: “sovranità nazionale” era l’espressione rivoluzionaria opposta alla tradizione dell’assolutismo dinastico. In più, la cultura romantica cominciava a elaborare miti nazionali in ogni esperienza locale europea, recuperando nella tradizione storica anche lontana ogni elemento culturale e linguistico utile.

Di fronte a queste evoluzioni, la cultura religiosa e l’esperienza ecclesiale italiana furono fortemente sollecitate dal confronto con i “principi dell’89”. Una piccola minoranza, seppure culturalmente non trascurabile, si trovò in sintonia con le ipotesi rivoluzionarie, cogliendo le nuove opportunità di libertà della Chiesa dal giogo del dispotismo illuminato e sviluppando le istanze evangeliche presenti nelle parole d’ordine nuove. Prevalse però una linea antimoderna e antirivoluzionaria, tesa a interpretare il cattolicesimo come ideologia reazionaria a base di massa. Nell’età della Restaurazione, questa linea si sviluppò ampiamente, alla luce della rinnovata fiducia nella capacità della fede cristiana di animare lo spirito dei tempi. La versione reazionaria del nesso «guelfo» tra religione e civiltà si imperniava così su un universalismo rigidamente chiuso a sviluppi liberali o nazionali. La Santa alleanza dei sovrani cristiani era ritenuta l’unico strumento per agganciare ancora lo ius publicum europaeum all’eredità minacciata della christianitas. Il cattolicesimo reazionario italiano tipico dell’età della Restaurazione, dal principe di Canosa a Monaldo Leopardi, era quindi decisamente negativo sull’idea di una nazionalità italiana, radicandosi piuttosto nella difesa del legittimismo dei principi. Del resto, su questa linea si schierò papa Gregorio XVI (1831-1846), pur proveniente da una esperienza di zelantismo innovatore, ma eletto papa proprio nel turbine di una grave crisi politica europea (con le rivoluzioni nazionali aperte in Belgio e in Polonia). Le preoccupazioni lo fecero irrigidire attorno alla difesa del principio di autorità, il che impediva di riconoscere le ragioni di qualsiasi ribellione ai sovrani legittimi (fosse anche nazionalmente giustificata).

Nasceva però anche in Italia, parallelamente a queste posizioni, una versione diversa del guelfismo, ispirata a una maggior istanza di conciliazione con la modernità, e quindi portata a incrociarsi con la nascente questione nazionale. La cristianità, mediatrice tra vecchio mondo e nuovo, si scopriva in questa linea punto d’incontro fra tradizione e libertà, e quindi anche tra la profonda unità spirituale del continente europeo e le individualità delle diverse nazioni. L’acclimatamento dell’idea di nazione nella cultura cattolica italiana è peraltro un processo che resta da spiegare analiticamente. Fu favorito senz’altro dalla pregnanza del concetto immediato di «popolo cristiano», inteso come realtà vivente individualizzata, potenzialmente identificabile secondo caratteri nazionali. Rinasceva così un mito guelfo dell’alleanza tra Papa e popolo, idealizzando le vicende medievali dei Comuni italiani. Influiva nello stesso senso l’esigenza di collegare il riscoperto nesso tra religione e civiltà a tradizioni antiche, a identità storiche specifiche e originali, reagendo in questo modo all’appiattimento del cosmopolitismo razionalista settecentesco.

Su questa lunghezza d’onda, si mossero parecchi intellettuali cattolici. Il patriottismo risorgimentale di un Manzoni univa ad esempio una generale esigenza morale di libertà a un fortissimo sentimento universalistico. Criticando l’esito giacobino delle rivoluzione francese, egli studiava l’evoluzione della libertà nella storia di un popolo individuo, cercando le radici dell’italianità nella vicenda dei latini, oppressi dagli invasori longobardi. Nell’ode Marzo 1821 (scritta in occasione dei moti carbonari di quell’anno, ma pubblicata nel 1848), egli diede una definizione poetica forte della nazione : «Una d’arme, di lingua, d’altare / di memorie, di sangue e di cor». Il discorso sulle comunanze oggettive di lingua e ascendenza (il sangue), si intrecciava con la dimensione volontaristica delle memorie storiche e con la sanzione religiosa.

Anche Antonio Rosmini, nella linea di un «illuminismo cristiano» settecentesco, era giunto ad apprezzare gli ideali delle rivoluzioni (diritti dell’uomo, libertà, eguaglianza), distaccandosi dai suoi esiti autoritari e violenti, mentre si apriva alla valorizzazione degli esiti liberali della fede cristiana. La nazione era per lui un ideale religioso e letterario, convergenza spontanea di diverse appartenenze, che dalle patrie locali andavano fino alla universale res publica christiana. Nel quadro dell’idea romantica della religione cristiana come culla della civiltà europea, si collocava l’immagine dell’Italia «nazione cattolica», che avrebbe dovuto essere ispirata e coltivata da una Chiesa capace di autoriforma (si pensi al volume sulle Cinque piaghe, scritto fin dal 1832 e rinviato per la pubblicazione fino al 1848). A proposito della politica italiana, con un cauto gradualismo, sposava l’idea di costituire una confederazione italiana, fino a partecipare attivamente, su basi liberal-nazionali, al grande sconvolgimento del 1848.

Già il dalmata Niccolò Tommaseo si era spinto avanti su questa linea negli anni Trenta, puntando a saldare l’idea nazionale e la tradizione religiosa cattolica, fino a proporre una versione radicale, unitaria e repubblicana della rinascita nazionale italiana. Fu però il neoguelfismo (v.) nella versione datagli dall’opera Del primato morale e civile degli italiani (1843) di Gioberti, a saldare molte di queste riflessioni con un progetto politico originale quanto abile, quello di collegare tra loro gli Stati italiani – riformati, ma senza scosse rivoluzionarie – in una confederazione sotto l’autorità morale del papa. Del resto, nella visione forte della nazione italiana proposta dall’abate piemontese, l’identità stessa dell’Italia andava fatta risalire al suo stretto legame con la sede di Pietro.

Contro questi sviluppi politici dell’idea di nazione altre voci resistevano. Ne Le speranze d’Italia di Cesare Balbo (che apparve nel 1844), l’idea di nazione rimaneva nettamente al di qua del problema statuale: la visione cattolica e moderata dell’aristocratico piemontese lo conduceva a ritenere l’indipendenza dall’Austria il primo problema per le genti della penisola, ma ciò non comportava necessariamente perseguire la loro unificazione politica. Nella stessa linea, con maggior vigore teorico, si mosse un autorevole intellettuale gesuita, come Luigi Taparelli d’Azeglio. La sua riflessione sulla nazionalità si collegava a una visione del rapporto organico tra i popoli nell’orizzonte della civiltà cristiana, esposta nel Saggio teoretico di diritto naturale appoggiato sul fatto (1840-43). Taparelli riprendeva su questi argomenti le suggestioni scolastiche disseminate nella cultura giuridica europea, ma impostava la sua concezione organica dell’ordine internazionale sulla critica alla funzione disgregatrice della modernità. Nello spirito moderno – secondo Taparelli – si era decisamente dimenticato l’equilibrio cristiano, facendo divenire la patria un «centro fazioso e settario», oggetto addirittura di «idolatria». Tornare a una visione cooperativa sarebbe stato possibile solo con un ruolo guida del papato, almeno come “arbitro” ultimo delle controversie. La nazionalità in questa logica era un elemento accettabile ma in fondo secondario, come spiegava analiticamente in una Nota apparsa nel 1847 e poi ripubblicata come appendice al Saggio nella seconda edizione. Egli la riteneva un carattere collettivo delle civiltà, tipico del piano della società, che non doveva necessariamente coinvolgere la politica e le istituzioni. La nazione poteva sentirsi unita, anche se politicamente divisa sotto diversi sovrani. Soprattutto, non si poteva perseguire lo sviluppo dell’idea nazionale contro il sistema dei diritti universali e naturali: ciò negava ogni via rivoluzionaria e ogni ricerca dell’indipendenza italiana contro l’assetto internazionale legittimato dai trattati e dal diritto.

Gioberti criticò invece decisamente Taparelli su questo punto: la nazione per lui aveva un principio unitario sostanziale (un’anima) e anche una base naturale, costituita dal territorio e dal popolo unificati da una storia comune. Proprio affermandosi politicamente, la nazione avrebbe contribuito al dispiegamento del cosmopolitismo cristiano, realizzando un gradino necessario dell’ampliamento della società, dagli individui singoli fino al genere umano. Taparelli replicava a questo proposito che, al contrario, era solo la Chiesa cattolica a poter tutelare le nazioni, inserendole in un ordine universale immutabile, a carattere giuridico e religioso. Erano le radici di approcci sensibilmente diversi al problema.

Non dimentichiamo comunque che non esisteva propriamente niente di nazionale in una struttura ecclesiastica italiana singolarmente frammentata. L’episcopato era caratterizzato da un orizzonte regionale ristretto (parliamo di regioni in senso storico, anche se in quell’epoca erano cadute in desuetudine le antiche forme di coordinamento locale), più angusto anche rispetto ai diversi Stati del pluralismo italico. Parecchi vescovi erano eletti con l’appoggio o l’indicazione dei governi, nell’ambito degli accordi concordatari e quindi è naturale che tenessero posizioni piuttosto lealiste, in tutti i sommovimenti rivoluzionari successivi. Come è anche naturale che i vescovi piemontesi e liguri criticassero magari il governo sabaudo ma sempre con abbondanti profferte di fedeltà dinastica.

Le vicende del 1846-1848 furono senz’altro uno spartiacque decisivo. Lo sviluppo della stagione riformatrice e costituzionale in quasi tutti gli Stati, le vociferazioni su una Lega italiana, la precipitazione delle rivoluzioni nel Lombardo-Veneto, con l’invocazione conseguente di una guerra “nazionale” all’Austria, coinvolsero profondamente il mondo cattolico e la chiesa italiana, lacerandola in svariate posizioni e scelte diverse. Ci furono parecchi preti patrioti, che si confrontarono con resistenze durissime alle novità nazionali. Il neoguelfismo sembrò improvvisamente trovare la sua possibile realizzazione, ma cadde presto nel fallimento, con la dissoluzione dell’equivoco nato attorno a Pio IX “papa liberale” e la crisi del suo oggettivo sentimento nazionale italiano, di fronte alle prospettive di far partecipare lo Stato pontificio alla guerra contro l’Austria. La radicalizzazione delle rivoluzioni in senso repubblicano e anticlericale scavò un solco rispetto ad ogni ipotesi riformista nella visione del papa, e chiuse per molte coscienze la finestra della cooperazione tra religione e nazionalità.

La stagione del neoguelfismo e del cattolicesimo risorgimentale si chiuse con una sconfitta, se considerata come esperienza politica, ma per molti protagonisti maturava anche uno scacco sotto il profilo spirituale. Il movimento nazionale italiano nel suo complesso approfondiva il suo distacco dal problema religioso, addensandosi attorno alla guida sabauda e ritenendo sempre più impossibile compiere l’Unità in accordo con la Chiesa. Non a caso dopo il 1848 in Piemonte prese ampiamente piede una legislazione laicizzatrice (dapprima moderata, poi piuttosto radicale), che rese ostile il cattolicesimo ultramontano. Parallelamente la stessa Chiesa che viveva in Italia perdeva uno stimolo importante al confronto con la modernità, rinchiudendosi in un ostile arroccamento. Papa Pio IX si concentrò nella difesa del potere temporale, che non rappresentava solo un problema diplomatico attorno ai destini di Roma (e alle sorti della libertà del pontefice), ma simboleggiava l’ancoraggio a una visione di dipendenza strutturale delle istituzioni civili dal potere religioso, incompatibile con la saldatura tra nazione e liberalismo.

La stagione cattolico-risorgimentale, nonostante questi problemi, lasciò un’eredità culturale profonda e largamente irraggiata. Un’eredità capace di diffondersi fuori dei confini della Chiesa e dell’organizzazione cattolica più o meno ufficiale. Si inaugurò ad esempio una versione laicizzata di tali istanze, che seguiva una logica separatista, ma ispirata a logiche di positiva convivenza tra Stato e Chiesa. Non senza significato, quindi, tracce di questa impostazione furono sviluppate nel decennio dell’unificazione, nella stessa complessa crisi del 1859-’61, e poi nello sviluppo politico dell’Italia unita, da figure come Bettino Ricasoli, Marco Minghetti o Stefano Jacini. Un ampio spezzone della classe dirigente liberale, soprattutto moderata, si era abbeverato alle pagine rosminiane o manzoniane e ora esprimeva una convinta partecipazione al moto unitario.

Anche i cattolici che si schierarono in modo critico rispetto al nuovo percorso risorgimentale, avevano peraltro ormai interiorizzato un’idea di nazione italiana. Il mito nazionale individuava un terreno nuovo a cui collegare il loro attaccamento alla tradizione. Lo stesso Taparelli, apocalitticamente negativo rispetto al futuro dell’Italia politica, contribuì con altri scrittori gesuiti alla nascita della «Civiltà cattolica», che in apertura dichiarò significativamente di voler scrivere «non per questa o quella parte della penisola, ma per tutte», e di voler quindi «rendere un grande, forse il più necessario servigio, alla patria comune», con le «idee di una stampa periodica temperata e cristiana» (Il giornalismo moderno e il nostro programma, CC, 1 (1850), I, p. 16). Il magistero papale, nel frattempo, insisteva in modo crescente a mettere in guardia dall’assolutizzazione dell’idea di nazione, come nell’allocuzione Quibus quantisque, del 1849, senza però negarne gli originali significati.

Fonti e Bibl. essenziale

G. Aliberti, Nazione e Stato nei federalisti cattolici del Risorgimento: Balbo, Taparelli, D’Ondes Reggio, in «Ricerche di storia sociale e religiosa», 23 (1994), 1, 127-145; F. De Giorgi, Rosmini e il suo tempo. L’educazione dell’uomo moderno, tra riforma della filosofia e rinnovamento della Chiesa (1797-1833), Morcelliana, Brescia 2003; G. De Rosa – F. Traniello (a cura di), Cesare Balbo alle origini del cattolicesimo liberale, Laterza, Bari-Roma 1996; E. Francia, «Il nuovo Cesare è la patria». Clero e religione nel lungo Quarantotto italiano, in A.M. Banti e P. Ginsborg (a cura di), Storia d’Italia, «Annali» 22, Il Risorgimento, Einaudi, Torino 2007, 423-450; E. Passerin d’Entrèves, Religione e politica nell’Ottocento europeo, a cura di F. Traniello, Istituto per la storia del Risorgimento, Roma 1993; N. Raponi, Cattolicesimo liberale e modernità. Figure e aspetti di storia della cultura dal Risorgimento all’età giolittiana, Morcelliana, Brescia 2002; F. Traniello, Religione, nazione e sovranità nel Risorgimento italiano, ora in Id., Religione cattolica e Stato nazionale. Dal Risorgimento al secondo dopoguerra, Il Mulino, Bologna 2007, 59-112; Id., La polemica Gioberti-Taparelli sull’idea di nazione, ora in Id., Da Gioberti a Moro. Percorsi di una cultura politica, Franco Angeli, Milano 1989, 43-62.