Autore: Yvonne zu Dohna

Si ritiene opportuno trattare unitamente pittura e scultura perché le innovazioni artistiche dei secoli XIX e XX mettono in discussione la definizione delle due arti. Le riflessioni che seguono vogliono offrire un excursus della particolare vivacità delle produzioni artistiche e artigianali dell’epoca contemporanea con un occhio rivolto al panorama internazionale e alla Chiesa nei diversi ambiti e livelli di produzione artistica (strettamente locale, devozionale, minore, privata e autonoma). Si ritiene altresì necessario limitare questa analisi alle espressioni più rilevanti e significative per la storia dell’arte, alle committenze ecclesiastiche e alle iniziative dei Papi.

Dopo il 1850. Panoramica internazionale

Nel 1860 nacque in Francia un’arte rivoluzionaria: il Manifesto di Courbet fu l’atto fondativo del Realismo. Al Realismo seguirono l’arte di Manet e l’Impressionismo francese, che influì sui tre grandi padri dell’arte moderna: Van Gogh, Gauguin e Cezanne. Il nuovo movimento artistico non rifiutava la tradizione, ma la rileggeva con un nuovo linguaggio figurativo e alla luce di uno stretto legame con la spiritualità. Scomparsa la tensione tra i classici, che guardavano all’antichità e i romantici, che guardavano “altrove” (Medioevo), gli artisti, evitando l’evasione immaginativa, rivolsero la propria attenzione alla storia presente, pervasa da cambiamenti politici e sociali. La religione cristiana non era più l’unica fonte dei contenuti dell’arte. Uno dei più frequenti leitmotiv delle rappresentazioni artistiche della seconda metà del XIX scolo è il paradiso terrestre, da realizzare sulle tele, nel marmo e nella creta. La natura del paesaggio e la nudità del corpo diventarono i motivi simbolici di questa tendenza. Il Realismo e l’Impressionismo determinarono una frattura con l’arte precedente. Manet costituì invece l’anello di congiunzione tra le due correnti artistiche, che interpretavano la realtà nella direzione dell’esperienza sensoriale. La sensazione diventò pura percezione visiva attraverso lo studio del colore.

Italia

Firenze, prima capitale del Regno d’Italia (1865-70), mantenne il suo ruolo di capitale “spirituale” e artistica della nuova arte anche quando il centro del potere politico si trasferì a Roma. Il Duomo (S. Maria del Fiore) con la sua facciata neogotica, divenne “tempio della Nazione”. In Italia nacque il Verismo, una corrente letteraria e artistica in discontinuità con la pittura religiosa precedente. Gli esponenti più noti furono Domenico Morelli, sostenitore dello spirito nazionalistico e Filippo Palizzi, un artista che operò prevalentemente a Napoli.

Iniziative pontificie

Il Syllabus (1864) si oppose ai linguaggi e alle concezioni moderne. Al bavarese Alexander Maximilian Seitz, allievo del nazareno Cornelius, fu commissionato nel 1867 un dipinto allegorico neo- nazareno, che celebrava il XVIII centenario del martirio di San Pietro e che raffigurava Pio IX ai piedi del Principe degli Apostoli. Pio IX valorizzò in particolare il dogma dell’Immacolata Concezione con la committenza della pala di Federico Faruffini nel duomo di Pavia (1857) e della proclamazione del dogma dell’Immacolata Concezione (1859-61) a Francesco Podesti nela Sala dell’Immacolata dei Musei Vaticani. Fu ancora Pio IX a dover gestire il momento storico della nascita in Italia di un moderno stato nazionale unitario e, in occasione della sua ultima visita nel 1857 in veste di Papa-Re, donò alla Cattedrale di Forlì un nuovo altare tuttora in uso.

Primo Novecento

Panoramica internazionale

In Europa nacquero diversi movimenti culturali, che esercitarono un profondo influsso sull’arte e sull’architettura liturgica: Cubismo, Fauvismo, Espressionismo, Astrattismo, Futurismo e Metafisica. Il Cavaliere blu (Der Blauer Reiter, 1910) di Kandinskij, opera da cui prese il nome un gruppo di artisti tedeschi che operarono a Monaco negli anni precedenti alla Prima Guerra Mondiale, fu il manifesto dell’arte astratta, del Suprematismo, dello Stijl e dell’architettura funzionale. Il primo acquarello dell’arte astratta è di Wasilij Kandinskij: nell’irregolare tratteggio dell’artista di origine russa i colori e le linee dell’opera non si propongono più di raffigurare o di rappresentare, ma si caratterizzano come linguaggio puro, come lessico creativo e non imitativo. Questa tendenza sarà poi seguita da nuovi movimenti artistici, come il ready made di Marcel Duchamp e il Dadaismo, che, con Man Ray e Kurt Schwitters, rivoluzionò la concezione della produzione artistica, introducendo nuovi materiali e innovative scelte produttive. Ugualmente il Surrealismo con Juan Mirò, Salvador Dalì, René Magritte, Max Ernst e Yves Tanguy, e anche Walter Gropius con il Bauhaus introdussero un nuovo concetto di arte. La problematica centrale fu la totale autonomia e indipendenza della creazione artistica da ogni indicazione e committenza restrittive. Il paesaggio ambientale e il clima culturale furono segnati sempre più dall’industrializzazione, da nuovi sistemi di comunicazione e dal pluralismo culturale e religioso. Già con le sculture di Henri Laurens e Jacques Lipchitz, ispirate al Cubismo, l’osservatore perse ogni distanza da esse, dovendo quasi realizzare ancora una volta esteticamente, cioè nella sensibilità, il processo produttivo e creativo dell’opera d’arte per avere una percezione completa e per entrare attraverso di essa in una nuova dimensione. In questo periodo si assistette anche a un rinnovato interesse verso l’arte sacra: in Francia tra il 1857 e il 1914 nacque la Revue de l’Art chrétien, fondata da J. Corblet. Altre riviste videro la luce in Germania a Colonia: Organ für christliche Kunst (1851-1873), Archiv für christliche Kunst (1888-1921); a Düsseldorf, Zeitschrift für christliche Kunst e a Monaco Die Christliche Kunst (1904-1938). In Svizzera nacque l’associazione di artisti e cultori dell’arte St. Lukasgesellschaft con la rivista Ars Sacra. Intorno al 1917 in Austria J. Pichard fondò la rivista Kunst und Kirche e nel 1935 uscì il primo numero della rivista L’Art Sacré. Alcuni artisti indipendenti lavorarono per la Chiesa: le vetrate di Braques per la Cappella di Saint Dominque a Varengeville Sur Mer (1952-54) e L’arbre de Jessé, vetrata per la chiesa parrocchiale di Saint Valery a Varengeville sur Mer (1955-1960). Maurice Denis completò le vetrate nella chiesa di S. Paolo a Ginevra (1916) di Notre Dame a Raincy e di S. Luigi a Vicennes (1917).

Italia

Nel 1913 mons. Celso Costantini, Filippo Crispolti e Giuseppe Polvara, sacerdote, pittore e architetto, costituirono la Società degli Amici dell’Arte Cristiana e pubblicarono la rivista Arte Cristiana. Mons. Polvara fondò la “Famiglia del Beato Angelico” con la Scuola superiore di arte cristiana, che Pio XI propose di intitolare al Beato Angelico con lo scopo di favorire la formazione e la produzione delle arti. Nel 1921 sorse a Milano l’Università Cattolica del Sacro Cuore: l’idea iniziale, che non ebbe alcun seguito, ventilava l’ipotesi di una università delle arti. In quegli stessi anni vide la luce anche la rivista Valori plastici, promossa dai futuristi cc.dd. “pentiti” (Italo Tavolato e Carlo Carrà), che vollero respingere l’aura atea e rivoluzionaria del Futurismo e promuovere una visione nostalgica della pittura classica e arcaica. Sulla scia di una rinnovata lettura delle fonti liturgiche e degli studi del benedettino Odo Casel si assistette a un risveglio dell’interesse per la liturgia, per la formazione della pietà dei fedeli e per la ministerialità liturgica dell’arte. Nel santuario di Loreto, nella cappella di S. Giuseppe, Modesto Faustini dipinse La Santa Famiglia (1886-1890). Sempre a Loreto Cesare Maccari eseguì gli affreschi della cupola del santuario (1890-1895) e Ludovico Seitz dipinse nella Cappella Tedesca La nascità di Gesù. Augusto Mussini completò gli affreschi della volta del Santuario di S. Serafino da Montegranaro ad Ascoli Piceno (1903-1907). La porta centrale del duomo di Milano venne decorata da Ludovico Pogliaghi con la Madonna col Cristo morto in pietà (1908). Gerardo Dottori nel 1909 realizzò gli affreschi e la decorazione murale delle chiesa S. Maria Assunta a Monte Vibiano Vecchio. Con la tecnica divisionista e una particolare luminosità operarono artisti del calibro di Vanno Rossi, Ernesto Bergagna, Salvatore Cascone, Piero Clerici, Eliodoro Coccoli, Antonio Martinotti, Giovanni Garavaglia, Angelo Julita, insieme agli scultori Angelo Righetti, Beppe Rossi, Cornelio Turelli, Nicola Sebastio, Marco Melizi, Gino Casanova. Per la decorazione delle suppellettili liturgiche si distinsero Fortunato De Angeli, Carlo Gadda, Renato Valcavi e per le vesti liturgiche e le nuove iconografie Piero Clerici con la realizzazione di Una icona che insegna a pregare. A Montecassino l’influsso dell’arte della scuola di Beuron prese forma nell’opera di Desiderius Lenz e dei suoi confratelli e nelle realizzazioni nella cripta dell’abbazia (1899-1913). Gli artisti di questa fase non disdegnarono i temi cristiani. Negli anni ‘30 si sviluppò un’arte “riconciliata con Dio” con Edoardo Persico, basata sulle idee di J. Maritain, che nel 1920 con Art et Scolastique rivalutò i principi dell’estetica di Tommaso d’Aquino. Anche la collana Le roseau d’or promosse una “mimesi” che non solo imita, ma interpreta il reale. Inoltre intellettuali come Stanislas Fumet con il saggio dal titolo Il processo all’arte (1929) affermò: «l’arte non serve Dio, ma lo imita», abbracciando un cattolicesimo integrale in dialogo con i cambiamenti della società. Altri artisti, come Del Bon, De Rocchi, Lilloni e Spilimbergo De Amicis crearono un movimento detto “Chiarismo Lombardo”, seguito anche da Fontana e Broggini con opere a soggetto biblico, conseguenza del rinnovato fervore cattolico destato dal Concordato tra lo Stato italiano e la Santa Sede (1929). Furono allestite la Biennale d’Arte Decorativa di Monza, la Mostra internazionale d’Arte Sacra a Padova (1931) e la Triennale di Milano (1933), aventi il tema del sacro. Gli artisti presenti furono Pancheri, Tullio Garbari, autore de Il Trionfo di San Tommaso (1931), Il Giudizio finale, Il Miracolo della mula. Né si devono dimenticare: Renato Birolli con il suo San Zeno pescatore (1931), Aligi Sassu con L’ultima cena (1930) e la Deposizione (1943). Alla difesa della religione nell’arte essi ne opposero l’apologia. Dopo la morte di Garbari il movimento pittorico auspicato da Persico ebbe scarsa fortuna. In Italia, come altrove, si parlò di un necessario “ritorno all’ordine”. Alberto Savinio partecipò a questo nuovo movimento con il recupero degli schemi della classicità. Carlo Carrà, nell’ambito futurista, si allontanò dalla metafisica, sviluppando un lirico primitivismo privo di alcun influsso archeologico o classico e pervaso da una rinnovata ricerca della spiritualità (Pietà, 1948). Martini, nel suo Buon Pastore del 1925, adottò invece uno stile espressivista. Mario Sironi, di formazione futurista e legato al fascismo, nel 1938 realizzò la vetrata di una Annunciazione e alla fine della sua vita si dedicò all’arte sacra, partecipando alla II Biennale di Arte Sacra di Novara. Achille Funi affrescò la cupola della chiesa di S. Giorgio al Palazzo a Milano. Nel 1934 affrescò la chiesa di Cristo Re a Roma, costruita da Marcello Piacentini. Gino Severini compose cicli pittorici nelle chiese della Svizzera (1924-48), una Crocifissione (1925-26), una Via Crucis a Cortona e i Santi Nicola e Sebastiano e Trinità (1925-26). Nel 1921 pubblicò il saggio dal titolo Dal Cubismo al Classicismo. E Ancora: Achille Funi realizzò il Giudizio e martirio di S. Giorgio nella Chiesa milanese di S. Giorgio al Palazzo (1931-33), e Ferruccio Ferrazzi, completò Le cinque storie della vita di San Benedetto nella chiesa romana di San Benedetto (1949). In quegli stessi anni Ernesto Bergagna realizzò gli affreschi della cappella dei Teologi nel Seminario di Venegono Inferiore (1942-1944). Fortunato De Angeli nel 1940 curò l’altare della chiesa di Predappio. Artisti come Vanni Rossi, Salvatore Cascone, Piero Clerici, Eliodoro Coccoli, Antonio Martinotti, Giovanni Garavaglia e Angelo Julita eseguirono cicli iconografici con i misteri cristiani in diverse chiese. Un’attenzione particolare fu rivolta alla scultura per la decorazione degli altari e altri arredi, sempre con motivi biblici e liturgici: in particolare le opere di Angelo Righetti, Beppe Rossi, Cornelio Turelli, Nicola Sebastio, Marco Melzi, Gino Casanova. Troviamo un moderno design nella decorazione con Fortunato De Angeli, Carlo Gadda e Renato Valcavi.

Il Codex Iuris Canonici del 1917 introdusse alcune norme sull’arte sacra e furono create nuove importanti istituzioni. Pio XI fondò nel 1923 la “Pontificia Commissione Permanente per la Tutela dei Monumenti Storici e Artistici della santa Sede” e nel 1924 la “Pontificia Commissione Centrale per l’Arte Sacra in Italia”; nel 1928 istituì la “Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti e Letteratura dei Virtuosi al Pantheon”. Inaugurò la Pinacoteca Vaticana con il memorabile discorso “Abbiamo poco” il 27 ottobre 1932. Pio XI inserì nella collezione d’Arte moderna nei Musei Vaticani una scultura di Adolfo Wildt.

Gli anni del rinnovamento conciliare

Panoramica internazionale

L’arte di questi anni rifletté la difficile situazione seguita alla Seconda Guerra Mondiale, che costrinse gli artisti a rileggere il volto della modernità. La pittura in America fu caratterizzata dall’espressionismo “astratto” di Jackson Pollock, Mark Rothko, Barnett Newman e degli artisti Robert Motherwell, Ad Reinhardt e Frank Stella. Questi movimenti furono seguiti dal New Dada in America con Cy Twombly, Jasper Johns, Claes Oldenburg, Roy Lichtenstein e Andy Warhol. Alcuni celebri artisti, noti al panorama culturale internazionale, realizzarono opere destinate Chiesa, come nel caso de La passione di Jackson Pollock, ove fece un largo uso di pittura nera, per il progetto di una chiesa di Tony Smith (1951-53).

Italia

Nel 1956 Lucio Fontana realizzò l’Apparizione del S. Cuore a S. Margherita Alacoque, pala d’altare con ceramica riflessata policroma, nella Chiesa di S. Fedele a Milano. Sempre a S. Fedele Enrico Manfrini realizzò il coperchio del fonte battesimale.

In Francia le esperienze artistiche, con il domenicano Couturier e con Matisse, e teoriche, con Maritain e Bernanos, stimolarono l’intraprendenza dell’arcivescovo di Milano G. B. Montini, che insieme al padre Giulio Bevilacqua promosse diverse iniziative: la valorizzazione dei santi Ambrogio e Agostino e diverse committenze, finanziate dal gruppo ENI di Enrico Mattei, al designer Marcello Nizzoli e a Giuseppe Mario Oliveri; gli artisti Pietro e Andrea Cascella realizzarono la decorazione del soffitto di S. Barbara a Metanopoli (1955). Di quegli anni anche lo Spazialismo di Lucio Fontana e le Viae Crucis di Gino Cosentino (1958) e Alessandro Nastasio (1962). Di Emilio Greco sono la porta centrale e le due porte laterali in bronzo del Duomo di Orvieto (1961-64). Di Pericle Fazzini è la scultura in bronzo della chiesa di S. Giovanni Battista sull’Autostrada del sole (Firenze, 1959-60), espressione di un nuovo modo di vivere il paesaggio italiano, con il duplice scopo di onorare chi perse la vita nella realizzazione dell’autostrada e di facilitare ai viaggiatori la partecipazione alle funzione religiose. Pericle Fazzini realizzò anche la porta principale della chiesa di S. Giovanni Battista a Campi Bisenzio (1963). Di Emilio Greco e Venanzo Crocetti sono i pannelli dei santi patroni delle città collegate dall’autostrada (1960-63). Altre realizzazioni di artisti cristiani furono: Pietro Annigoni con l’Immacolato Cuore di Maria per la Chiesa dei Claretiani di S. Giuseppe Lavoratore. Mario Ceroli realizzò gli arredi nella navata di S. Lorenzo di Porto Rotondo (1971-75). Ritroviamo movimenti importanti come la “Nuova Secessione Italiana” e il “Fronte Nuovo delle Arti” con Guttuso, Birolli, Pizzinato e Vedova e con il già menzionato “Spazialismo” di Lucio Fontana. Nacque poi a Milano il Movimento Arte Concreta (MAC) e “Le Plastiche” con Alberto Burri. In questo ambiente vennero affidati progetti ad artisti non legati all’ambito ecclesiale: di Bruno Saetti è il mosaico Il Sacro cuore di Gesù nella Chiesa di S. Eugenio a Roma (1950); di Libero Andreotti è La Pietà nella Cappella Capponi della Basilica di Santa Croce a Firenze.

Iniziative pontificie

Alcuni interventi di Pio XI interessarono direttamente le arti: il 27 ottobre 1932 veniva inaugurata la nuova Pinacoteca Vaticana e nel 1939 erano emanate le Disposizioni per la custodia e conservazione degli oggetti di Storia ed Arte Sacra in Italia. Pio XII nell’enciclica Mediator Dei (1947) parlò dell’arte contemporanea, richiamandosi agli aspetti di “decoro” e “modestia” della classicità e nel 1952 all’essenza della vera arte. Una commissione pontificia continuò la promozione dell’arte moderna nei Musei Vaticani con la destinazione di uno spazio apposito nel 1956 e procedendo l’anno successivo a un’accurata opera di classificazione e catalogazione divise in tre importanti aree: Francia, Italia e Nord Europa. Tra gli artisti del cosiddetto “gruppo storico” si incontrano autori come: Van Gogh, Gauguin, Degas, Renoir, Manet, Daumier, Corot, Ingres, Delacroix, Scipione, Mancini, Gemito, Spadini, Fattori, Lega, Signorini, Segantini e Favaretto. La Commissione preparatoria non si limitò a questo primo gruppo e preparò una lettera da inviare agli artisti più celebri, sollecitandoli a donare una delle loro opere da esporre nella collezione. Il risultato fu un effetto “plurale” con l’esposizione delle opere di un gran numero di artisti che rappresentavano diversi stili. Tra gli artisti che donarono le loro opere, i grandi nomi di Utrillo, Rouault, Matisse, Bonnard, Dufy, Derain, Vlaminck, Braque, Villon, Valadon, Chagall, Carrà, Tosi, De Pisis, Sironi, Casorati, Morandi, Severini, Viani, Gino Rossi e Carena, Kokoschka, Nolde, Ensor, Peckstein e Rufino Tamayo. A questa prima iniziativa si uniranno di poi altri artisti per la sezione storica o per quella contemporanea. Tra i più importanti è necessario ricordare: Fontanesi, Picci, Ranzoni, Sernesi e Toma per l’Ottocento italiano; per il Novecento italiano: Balla, Boccioni, Campigli, De Chirico, Guidi, Messina, Modigliani, Semeghini, Soffici, Spadini, Manzù, Martini. Per la Francia: Cézanne, Courbet, Monet, Pissarro, Rousseau, Seurat, Sisley, Soutine, Despiau, Maillol, Zadkine, Rodin. Dal Nord Europa (Olanda e Germania): Beckmann, Kandinsky, Klee, Liebermann, Mare, Schmidt-Rottluff, Munch, Permeke. Per la sezione inglese: Constable, Turner, Moore e il belga Wouters. La collezione dei Musei Vaticani è ancora oggi un contributo storico e uno spazio per il dialogo, con una serie di circa ottiocento opere, attualmente disposte in 55 sale. Pio XII commissionò anche a Francesco Messina un monumento in bronzo per la cappella di S. Sebastiano nella Basilica San Pietro in Vaticano (1963-64).

Dal 1960 a oggi

Panoramica internazionale

Accostarsi ai movimenti artistici più importanti dagli anni cinquanta sino a oggi significa osservare gli atteggiamenti espressivi che si affermarono dopo le poetiche dell’informale e dell’Action Painting con Jackson Pollock nel contesto dell’esaltazione dell’individuo. L’opera d’arte diventò sempre più un luogo di comunicazione conoscitiva e di partecipazione tra artista e osservatore. Nacquero forme artistiche capaci di guidare nuovi comportamenti di fruizione estetica. Ecco l’elenco delle tendenze: i movimenti di “arte programmata” con François Morellet, Alberto Biasi, Enzo Mari; la “poesia visiva” con George Brecht ed Eugenio Miccini; il “Minimalismo” e la “Land Art” con Christo, Donald Judd e Sol Le Witt; “l’arte povera” con Jannis Kounellis, Mario Merz e Pistoletti; l’“iperrealismo” di Domenico Gnoli; l’“arte concettuale” e la “Body Art” con Joseph Beuys, Joseph Kosuth, Gilbert George; la “video art” con Bill Viola e le tendenze di Keith Haring, Enzo Cucchi e Anselm Kiefer sulla scia delle utopie tecnologiche. Sono da evidenziare alcuni recenti progetti per la Chiesa: le vetrate della Cattedrale di Colonia di Gerhard Richter (2007) e le realizzazioni di Imi Knoebel nella Cattedrale di Reims (2009). Tra i pittori e gli scultori segnaliamo il georgiano Irakli Parjiani e Aleksandr Zvjagin. In Brasile l’artista Cláudio Pastro, in Messico il benedettino Fray Gabriel Chavez de la Mora.

Italia

Alcuni degli artisti italiani di livello internazionale lavorarono per la Chiesa: Mario Botta e Enzo Cucchi ne La Cappella del Monte Tamaro e Allemandi a Torino con opere del 1994. Anche alcune correnti stilistiche indipendenti ispirarono opere ecclesiastiche: l’“iper-realismo” di Severini, un certo “primitivismo” con Andrea e Pietro Cascella, l’“espressionismo” con Lello Scorzelli e Francesco Somaini, il “minimalismo” con David Tremlett, Ettore Spaletti e Dan Flavin, il “neometafisico” e il “surrealismo” con Stefano Di Stasio, il “neobizantismo” con Virginio Ciminaghi, Aligi Sassu e Valentino Vaga, che realizzò un intervento pittorico nella Chiesa dei SS. Pietro e Paolo a Rovello Porto (2001-2002); l’“informale” con Michele Canzonieri e le sue vetrate del duomo di Cefalù (1985-2001). Infine la Pop Art con Warhol e Mario Ceroli e l’“espressionismo astratto” con Ettore Spalletti. Segnaliamo inoltre le seguenti realizzazioni: la Via Crucis di Gino Cosentino presso la parrocchia di Nostra Signora della Misericordia di Bollate (1957), realizzata dagli architetti Angelo Mangiarotti e Bruno Morassutti; nel 1958 la chiesa di S. Marcellina alla Cagnola (Milano) di Mario Tedeschi con facciata scultorea di Carlo Ramus; la Via Crucis di Alessandro Nastasio per la chiesa di Cesate. Trento Longaretti, Silvio Consadori, Lorenzo Pepe e Angelo Biancini lavorarono sempre a Milano nella chiesa di S. Giovanni Battista alla Creta; Minguzzi realizzò una porta del Duomo di Milano; P. Tito Amodei, passionista, lavorò nell’ambito artistico e realizzò anche una Pietà (1964). Aligi Sassu realizzò il grande mosaico della chiesa di Nostra Signora del Carmine a Cagliari (1966); l’abside di S. Barbara in Colleferro a Roma è di Marino Mazzacurati. Francesco Somaini completò la Discesa dello Spirito sull’antica facciata della chiesa di S. Spirito a Bergamo (1972); gli scultori Andrea Cascella e Mario Ceroli operarono all’esterno e all’interno della cappella di S. Lorenzo a Porto Rotondo (1971-75). Andy Warhol, l’artista della Pop Art, interpretò l’Ultima Cena di Leonardo nel refettorio del Palazzo delle Stelline a Milano (1986). Costantino Ruggeri inserì le finestre monumentali blu nella chiesa di S. Maria della Gioia (1974-77) a Varese; nel duomo di Cefalù, Michele Canzoneri progettò le vetrate ispirandosi a Pierre Soulage (1985-2001). Nel medesimo duomo Virginio Ciminaghi realizzò nel 1991 l’altare e Arnaldo Pomodoro la Porta dei Re nel 1997. Realizzazione con protagonista la luce è la cura di Valentino Vago per la cupola di Giulio di Barlassina nella chiesa dei SS. Pietro e Paolo a Rovello Porro (1982), con gli elementi del presbiterio (sede, ambone, altare) scolpiti da Floriano Bodini, mentre Dan Flavin inserì installazioni di neon a S. Maria in Chiesa Rossa a Milano (1996). La scultrice Marie Michèle Poncet realizzò l’altaredella Chiesa di S. Paolo Apostolo a Brugherio e Marco Bagnoli l’installazione nel battistero della Basilica di S. Miniato al Monte di Firenze (1994). In seguito ai fermenti giubilari diocesani, Bruno Ceccobelli completò nella Cattedrale di Terni le porte in ferro battuto e bronzo (2000) e Paolo Borghi ne realizzò il presbiterio. Questi operò anche nella Basilica di S. Francesco di Paola. Paolo Portoghesi, nella chiesa di Santa Maria della Pace a Valenza, realizzò il trittico neometafisico della Madonna della Pace (2003). Stefano Di Stasio decorò le pareti con un ciclo franscescano in stile surrealista. L’altare marmoreo fu opera di Oliviero Rainaldi, con una rivisitazione del tema trinitario. Sono da considerare diverse realizzazioni artistiche legate a una committenza non ecclesiale, laica e/o privata, e quindi a scelte stilistiche ed estetiche particolari. Ecco il minimalismo nel disegno murale di Soll Le Witt e David Tremlett nella Cappella Barolo a Brunate (La Morra, Cuneo); l’installazione di Ettore Spalletti nella chiesa S. Maria ad Nives a Rimini (1998), con un pavimento rosso sangue. Legate alla pittura e scultura contemporanee sono le iniziative delle “Gallerie d’arte cattolica” come quella del S. Fedele a Milano e la Galleria Lercaro a Bologna. A queste stesse iniziative sono da ascrivere i numerosi “Musei Diocesani” e l’organizzazione di Biennali di Arte Sacra, tra le quali ricordiamo quelle di Venezia “Monte sacro” (2001), con Markus Lüpertz e “Sotto la croce” (2003) con opere di Arnulf Rainer. La Fondazione “Stauròs”, come luogo di promozione dell’arte contemporanea, di corsi e di un museo,opera a partire dal 1984 con la Biennale di Pescara e con quella di S. Gabriele in provincia di Teramo. Giuliano Vangi e l’architetto Botta hanno realizzato l’oratorio funerario di Azzano di Serravezza (2000-2001). Sempre Vangi ha curato il presbiterio della Cattedrale di Padova (2000). Una grande serie di commissioni pittoriche ha interessato la nuova edizione del Lezionario della CEI (2008) e dell’Evangelario Ambrosiano (2012). Le oltre duecento tele, opere di artisti italiani contemporanei, ispirate a testi biblici, hanno decorato e riprodotto i libri liturgici e attualmente sono custodite dalla Collezione Paolo VI di Arte Contemporanea con sede a Brescia. La spinta del Concilio stimolò la nascita di nuovi soggetti attivi anche nell’ambito artistico, come i movimenti ecclesiali: Neocatecumenali, Rinnovamento nello Spirito, Focolarini, ecc.. Una realizzazione legata al cammino neocatecumenale è quella realizzata nella chiesa di S. Bartolo in Tutto a Scandicci, presso Firenze. Il “Centro Ave”, legato al movimento dei Focolarini, arrivò a realizzare la chiesa per la Cittadella di Loppiano a Incisa Valdarno. In questo centro opera la scultrice Ave Cerquetti (1930-). Tra le realizzazioni italiane del Centro Aletti segnaliamo i mosaici per la Chiesa a S. Giovanni Rotondo (2009).

Iniziative pontificie

Giovanni XXIII commissionò a Giacomo Manzù un suo Monumento in bronzo nella Basilica di S. Pietro in Vaticano (1965-67), le Decorazioni per la chiesa S. Maria in Chiesa Rossa a Milano (1935-1937) e le porte della Basilica di S. Pietro in Vaticano (1952-1964). Manzù cercò con le sue figure una morbidezza e una quasi sensualità della forma plastica del corpo umano. Paolo VI (1963-1978) promosse con energia il dialogo con gli artisti, che tradusse in diverse iniziative. Ricordiamo l’omelia pronunciata in occasione della “Messa degli Artisti” il 7 maggio 1964 e l’inaugurazione della Collezione di Arte moderna nei Musei Vaticani il 23 giugno 1973, espressione della continuazione di un dialogo all’insegna della conoscenza del mistero dell’uomo. Proseguirono da parte della Collezione molte iniziative di promozione artistica: la mostra Evangelization and Art (1974), il seminario Religious inspiration in American Art, un’esposizione delle opere in magazzino e la mostra A mirror of creation: 150 years of natural American painting. Per Papa Paolo VI l’artista Lello Scorzelli realizzò il pastorale (1963). L’aula Paolo VI di Pierluigi Nervi inaugurato nel 1971 contiene il Cristo in bronzo dello scultore Pericle Fazzini (1970-75). Giovanni Paolo II (1978-2005), artista egli stesso, commediografo e poeta, intervenne più volte con discorsi e iniziative. Ricordiamo la Lettera agli artisti (1999) e il Giubileo degli artisti (2000), feconde iniziative per un dialogo tra Chiesa e arte. Alcune realizzazioni significative durante questo pontificato furono il Volto di Cristo Eucaristico (1996), un’icona di Charlotte Lauzon e le sculture dell’artista Czeslaw Dzwigaj di Cracovia, esposte in occasione della beatificazione del Papa polacco; il monumento scultoreo di Oliviero Rainaldi, donato alla città di Roma dalla fondazione Silvana Paolini Angelucci (2011); la Chiesa della Compassione del Padre a Roma di Richard Meier (2000); il gesuita M. I. Rupnik, dal 1992 direttore del Centro Aletti di Roma, realizzò nel 2000, in Vaticano, la Cappella Redemptoris Mater. Joseph Ratzinger (Benedetto XVI, 2005-2013) si è mostrato molto attento alla dimensione artistica, in particolare alla bellezza della liturgia in Introduzione allo spirito della liturgia, pubblicato nel 2009. Gli interventi in questo ambito sono assai precisi come l’Incontro con gli artisti del 21 novembre 2009 e altri discorsi. È infine da segnalare la dedicazione della Sagrada Familia a Barcellona il 7 novembre 2010. Attraverso il Pontificio Consiglio per la cultura, guidato dal Card. Gianfranco Ravasi, ha promosso iniziative di incontro e tra queste la possibilità di uno spazio espositivo vaticano presso la Biennale di Venezia. Inoltre, per il suo 60° di sacerdozio, è stata allestita in Vaticano con opere di pittori contemporanei l’esposizione “Lo splendore della verità, la bellezza della carità”.

Fonti e Bibl. essenziale

G. Polvara, Arte, arte cristiana, arte liturgica, Casa Editrice di Arte e Liturgia Beato Angelico, Milano 1932; P.R. Régamey, L’art sacré de 20ieme siècle, Éditions du Cerf, Paris 1952; A. Maltese, Storia dell’arte in Italia 1785-1943, Einaudi, Torino 1960; G. Fallari, ed., Orientamenti dell’arte sacra dopo il Vaticano II, Minerva Italica, Bergamo 1969; G.C. Argan, L’arte Moderna 1770/1970, Sansoni, Firenze 1970; S. Givone, ed., Estetiche e poetiche del Novecento, SEI; Torino 1981; R. Beck ‒ R. Volp, al., ed., Die Kunst der Bilder. Der Streit um die Bilder heute, Bruckmann, Monaco 1984; G.H. Hamilton, The Pelican History of Art: Painting and sculpture in Europe 1880-1940, Penguin, Milano, 1987; D. Tuniz, «Arte sacra contemporanea», in C. Andersen ‒ G. Denzler, ed., Dizionario storico del Cristianesimo, Paoline, Cinisello Balsamo 1988, 66-69; H. Duchting, Wassily Kandinsky, 1866-1944. La rivoluzione della pittura, B. Taschen, Colonia 1991; G. Santi, ed., Arte sacra e beni culturali: disposizioni e orientamenti, Centro Ambrosiano di documentazione e di studi religiosi, Milano 1993; J.M. Martín, Arte y fe. Actas del Congreso de “Las Edades del Hombre”, ed. A. González Montes, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca 1995; K. Stiles ‒ P. Selz, ed., Theories and documents of contemporary art. A sourcebook of artists writings, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London 1996; C. de Carli, Paolo VI e l’arte. Il coraggio della contemporaneità. Da Maritain a Rouault, Severini, Chagall, Skira, Milano 1997; G. Fallani ‒ V. Mariani, al., ed., Musei Vaticani. Collezione d’arte religiosa moderna, Silvana Editoriale, Milano 1997; R. Lipsey, An Art of our Own. The Spiritual 20th Century, Shambhala, Boston-London 1997; G. Celant, ed., Cattedrali d’Arte. Dan Flavin per Santa Maria in Chiesa Rossa, Fondazione Prada, Milano 1998; G. Bonanno, Profezia dell’arte contemporanea. Itinerari inquieti nel XX secolo, Edizione Stauròs, San Gabriele (Te) 2000; J. Plazaola, Arte Cristiana nel tempo. Storia e significato 2. Dal rinascimento all’età contemporanea, San Paolo, Cinisello Balsamo 2001; A. Bowness, Arte Moderna Europea, Rusconi, Roma 2003; C. Chenis ‒ F. Leonardis, ed., Arte Sacra. Verso una nuova Committenza, Leonardo International, Roma 2003; P. Lia, Dire Dio con arte. Un approccio teologico al linguaggio artistico, Àncora, Milano 2003; C. de Carli, Contemporanea, arte (pittura, scultura) e Pedagogia dell’arte, in R. Cassanelli ‒ E. Guerriero, ed., Iconografia e arte cristiana, San Paolo, Cinisello Balsamo 2004, I, 507-518 e II, 1040-1041; J. Plazaola, El Arte sacro actual, Estudio, panorama, documentos. 2006 Madrid; J. Cottin, La mystique de l’art, Art et christianisme de 1900 à nos jours, Éditions du Cerf, Paris 2007; T. Verdon, L’arte cristiana in Italia. Età Moderna e Contemporanea, San Paolo, Cinisello Balsamo 2008; Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, L’Arte a servizio della liturgia una sfida liturgica e pastorale, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2008; U. Dovere, ed., Arte e beni culturali negli insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2008; A. Dall’Asta, Dio alla ricerca dell’uomo. Dialogo tra arte e fede nel mondo contemporaneo, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2009; R. Barilli, L’arte contemporanea. Da Cezanne alle ultime tendenze, Feltrinelli, Milano 2011; T. Ghirelli, Ierotopi cristiani. Le chiese secondo il magistero, Città del Vaticano 2012; M. Forti ‒ P. Iacobone, ed., Lo splendore della verità, la bellezza della carità. Omaggio degli artisti a Benedetto XVI per il 60° di sacerdozio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2012; G. Pozzi, Figure del dono. Dispendio, reciprocità e impegno nella pratica artistica contemporanea, Pisa University Press, Pisa 2014; Y. zu Dohna «An Introduction into the Popes’ Hermeneutics of Art. The Theology of Aesthetic Experience of the “Other “ in an Image», in Ikon, Journal of Iconographic Studies, 8 (2015), 43-59; A. Elberti ‒ L. Valdarnini, Arte e Architettura sacra in occidente. Storia e fondamenti, Chirico, Napoli 2015; J. A. Anderson ‒ W.A. Dyrness, Modern Art and the life of a culture. The religious impulses of Modernism, InterVarsityPress 2016; C. Siccardi, L’arte di Dio. Sacri Pensieri. Profane idee, Cantagalli, Siena 2017.

Immagini

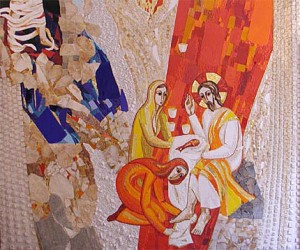

Pittura: P. Marko Ivan Rupnik SJ, Mosaico, Cappella Redemptoris Mater 1999, Città del Vaticano;

Pittura: Dan Flavin, Installazione luminosa per Santa Maria in Chiesa Rossa 1996, Milano;

Scultura: Giacomo Manzù, Porta della Morte, 1961-1964, Basilica di S. Pietro, Città del Vaticano.

Scultura: Virginio Ciminaghi, Altare, 1991, Duomo di Cefalù (Pa).