I primi mesi del pontificato di Pio X (1903-1914) segnarono, per il Sant’Uffizio, l’inizio di un periodo di intensa elaborazione normativa e di definizione (sia pur in continuità con il passato) dei propri aspetti istituzionali e procedurali. I primi interventi legislativi si ebbero già il 17 dicembre 1903 quando con il motu proprio Romanis Pontificibus Pio X trasferì al Sant’Uffizio la funzione di provvedere all’elezione dei vescovi italiani.

Il 29 giugno 1908, riformando la Curia Romana con la costituzione apostolica Sapienti Consilio Pio X assegnò al dicastero il nome ufficiale di «S. Congregazione del Sant’Uffizio». Significative furono le innovazioni in materia di funzioni e competenze. Soppressa la S. Congregazione per le indulgenze, furono trasferite al Sant’Uffizio «universa res de Indulgentiis, sive quae doctrinam spectet, sive quae usum respiciat». Furono invece sottratti alle competenze della Congregazione il compito di provvedere all’elezione dei vescovi d’Italia e di provvedere alle dispense dei voti religiosi.

Alla pubblicazione della Sapienti Consilio seguì, pochi mesi dopo, quella dell’Ordo servandus in Sacris Congregationibus Tribunalibus Officiis Romanae Curiae. Nelle Normae Peculiares si stabiliva che officiali maggiori del Sant’Uffizio, «post Cardinalem a secretis, sunt Adsessor et Commissarius». Oltre a disposizioni minori, si decretava che la Congregazione doveva quanto prima promulgare il proprio mos procedendi. Il documento, preparato al termine di una visita apostolica affidata al cardinale Domenico Ferrata e José Calasanz Vives y Tutó nonché ai sottovisitatori il cappuccino Pie de Langogna e il redentorista Willem Marinus van Rossum, fu approvato da Pio X il 7 settembre 1911 e denominato Lex et Ordo Supremae Sacrae Congregationis S. Offici. Nel testo confluiva la secolare tradizione giuridica della Congregazione con opportune modifiche e innovazioni. Prefetto della Suprema era il Sommo Pontefice. Membri della Congregazione erano alcuni cardinali, detti inquisitori generali i quali, in assemblea (detta anche congresso o più abitualmente congregazione dei cardinali), erano presieduti da un cardinale «segretario», con funzioni di prefetto. Il loro numero non era definito. In ordine di importanza, seguiva immediatamente la figura dell’assessore, con le stesse funzioni di un segretario degli altri dicasteri. A capo della sezione istruttoria delle cause criminali c’era il commissario, scelto tra i frati dell’ordine dei Predicatori il quale, a differenza di quanto stabilito nel secolo XVI, costituiva una figura principale ma secondaria rispetto all’assessore. Lo affiancavano due figure: il primus socius il quale «absente vel impedito Patre Commissario, eius in omnibus vices gerit» e il secundus socius. Una figura di primo piano era anche l’«advocatus fiscalis» (dal 1920 denominato «promotore di giustizia») con la mansione di proporre gli accertamenti giudiziari (figura che conferiva al Sant’Uffizio elementi del modello accusatorio). Era previsto un «advocatus reorum». Esistevano poi altre figure particolari, non deputate ad assumere decisioni, ma a favorire lo svolgimento delle attività della Congregazione: il sommista, chiamato a stendere i sommari delle cause ed a scrivere i voti dei consultori proposti dopo il loro congresso; l’archivista, il notaio con 5 sostituti, due scrittori e un protocollista, addetti alla cancelleria; un economo, un bidello, un portiere. Oltre a tali figure comparivano – e non in modo secondario per l’andamento dei lavori – i consultori: membri del clero secolare e regolare, o anche patriarchi, arcivescovi o vescovi, noti per le doti intellettuali, erano chiamati a svolgere un ruolo puramente consultivo, quasi mai decisionale. Svolgevano un ruolo di consulenza anche altri ecclesiastici detti qualificatori. La macchina processuale del Sant’Uffizio, stando alle indicazioni del regolamento, aveva tempi precisi. I lavori si svolgevano secondo un programma ben definito che indicava in quali giorni, detti feriae, dovessero tenersi le adunanze all’interno della Suprema. Ogni settimana si tenevano tre congregazioni: dei consultori il lunedì, dei cardinali il mercoledì, e il congresso particolare il venerdì o il sabato. Il giovedì, invece, l’assessore si recava dal Papa a riferire le decisioni dei cardinali e a ottenerne l’approvazione.

La Congregazione Particolare costituiva in realtà la prima tappa della quasi totalità dei procedimenti allestiti nel Sant’Uffizio. Era un’adunanza interna alla Congregazione, composta unicamente da alcuni officiali del Sant’Uffizio. Vi partecipavano l’assessore, il commissario con il primo socio, l’avvocato fiscale. Durante i suoi lavori, l’assessore e il commissario dovevano riferire circa le cause, gli affari ma anche le lettere e i documenti che avevano ricevuto. La Congregazione Particolare, che a partire dal 1916 fu presieduta dal cardinale segretario, doveva esaminare le singole questioni, decidere quali di esse dovessero essere inserite in un protocollo segretissimo, valutare l’opportunità di richiedere un voto ad un consultore o ad un qualificatore su specifiche questioni o promuovere ulteriori indagini su affari ancora non chiari. Se il procedimento non riceveva un reponatur o non si suggeriva la stesura di un voto orientativo da parte di perito, la pratica passava all’esame dei consultori. La rispettiva congregazione era così composta: oltre a tutti i consultori era presente l’assessore, che presiedeva l’assemblea, il commissario, il primo socio e l’avvocato fiscale qualora svolgeva simultaneamente l’ufficio di consultore. Nelle cause criminali compariva anche l’avvocato dei rei per la difesa. L’assemblea dei consultori doveva emettere un voto solo consultivo «de omnibus communibus quaesitis, dubiis, causis ac negotiis alicuius momenti vel difficultatis ad S. Congregationem delatis».

La pratica esaminata con i voti dei consultori veniva così trasmessa per la feria IV. La seduta cardinalizia del mercoledì era suddivisa in due riunioni, l’una successiva all’altra. Alla prima, detta segreta, «prendevano parte insieme ai cardinali soltanto l’assessore, il commissario e il procuratore fiscale: vi si trattavano le materie più delicate, con le ricusazioni degli inquisitori e vi si esaminavano i documenti inviati dalla segreteria di Stato o dalle altre congregazioni». Alla seconda riunione, detta generale o pubblica, potevano essere ammessi anche i consultori.

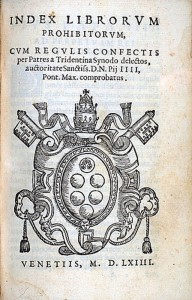

Oltre agli affari esaminati dai consultori, i cardinali dovevano esaminare tutte le cause e le questioni trattate in Congregazione. All’apertura dei lavori, l’assessore riferiva quanto, nell’ultima udienza, era stato ordinato dal pontefice. Prendeva dunque la parola il cardinale segretario e introduceva i lavori. Dopo il dibattimento collegiale, si formulava una decisione detta decreto o sentenza che veniva poi riferita al Sommo Pontefice per la sua approvazione. Questa era, almeno nelle linee essenziali, la struttura e la ratio agendi del Sant’Uffizio a partire dal 1911. Una parziale modifica avvenne nel 1916: il cardinale segretario fu formalmente investito di tutti i poteri degli altri ufficiali e incaricato di presiedere la Congregazione Particolare. Nella sostanza, comunque, i compiti e le responsabilità dell’assessore rimasero molto ampie. Prima del 1965, l’ultima modifica al regolamento, sinora conosciuta, avvenne l’anno successivo, il 25 marzo 1917. Con il motu proprio «Alloquentes» Benedetto XV soppresse la S. Congregazione dell’Indice annettendone le funzioni ad una sezione del Sant’Uffizio e trasferì la sezione delle indulgenze, sino ad allora di competenza del Sant’Uffizio, alla Penitenzeria Apostolica. Si discusse più tardi anche della possibilità di riformare l’ufficio dell’Indice (v. Congregazione dell’Indice) ma il progetto rimase inattuato.

Dal Concilio Ecumenico Vaticano II sino ad oggi. Il 7 dicembre 1965, con il motu proprio Integrae servandae Paolo VI modificò il nome della Congregazione in Congregazione per la Dottrina della Fede. Rimanendo invariate le finalità della Congregazione, furono modificate alcune procedure. In particolare, nel caso di esame dei libri, era indispensabile convocare l’autore per ascoltare la sua difesa. L’assetto della Congregazione conobbe nuove modifiche con la riforma della Curia Romana compiuta da Giovanni Paolo II tramite la costituzione apostolica Pastor Bonus del 28 giugno 1988. L’innovazione più significativa fu la riformulazione delle finalità della Congregazione: scopo del dicastero diveniva non solo tutelare ma anche favorire la promozione della fede.

Aspetti tematici. La vicenda del confessore di Cavour, fra’ Giacomo da Poirino; il modernismo: i casi di Ernesto Buonaiuti e Olinto Marella; Sant’Uffizio, «affettata santità», stimmate; la condanna delle opere di Benedetto Croce e Giovanni Gentile; il rapporto tra il Governo italiano e il Sant’Uffizio; le relazioni di Agostino Gemelli con il Sant’Uffizio

La vicenda del confessore di Cavour, fra’ Giacomo da Poirino. In attesa di studi specifici sull’attività del Sant’Uffizio durante il Risorgimento, una prima esplorazione del fondo archivistico attesta che il dicastero raccolse carte relative ai movimenti di alcuni settari (ad esempio di Paolo Perelli) avversi al potere temporale. Nell’archivio si conservano anche alcune lettere autografe di Giuseppe Mazzini. Comunque, allo stato attuale della ricerca, sono ancora limitatissime le notizie circa l’attività della Congregazione negli anni precedenti l’unificazione o immediatamente successivi ad essa. Di sicuro, il dicastero fu coinvolto in alcuni casi politici quando questi presentavano anche risvolti dottrinali o morali. Tra questi merita speciale menzione la questione relativa al confessore di Cavour fra’ Giacomo da Poirino, sospeso a divinis per aver assolto il morente (e irretito dalla scomunica papale) Camillo Benso senza però esigere alcuna ritrattazione dell’operato politico, secondo le disposizioni canoniche per simili casi. Le ricerche hanno consentito di appurare tre nuovi dati, ovvero la totale estraneità dell’Inquisizione Romana al provvedimento di sanzione canonica del frate; l’esistenza di una ‘supplica’, datata 26 aprile 1882, indirizzata dal religioso a Leone XIII per la propria riabilitazione; la tempestività con la quale, i cardinali membri del Sant’Uffizio, investiti dell’affare, concessero il nulla osta alla riabilitazione il 7 giugno 1882.

Il modernismo: i casi di Ernesto Buonaiuti e Olinto Marella. Gli studi sul modernismo condotti sulle fonti della ‘Suprema Congregazione’ sono ancora numericamente limitati per la recente apertura agli studiosi dell’archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede (1998). Anche le singole vicende di vari personaggi italiani (si pensi ad esempio a Umberto Fracassini, Francesco Mari, Tommaso Gallarati Scotti, Francesco Ferrari, Brizio Casciola, Giovanni Genocchi, Mattia Federici, Bacchisio Raimondo Motzo, Luigi Salvatorelli, Giuseppe Filograssi, Luigi Piastrelli, Angiolo Gambaro, Primo Vannutelli, Alessandro Ghignoni, Olinto Marella) non sono state analiticamente ricostruite e, salvo rari casi (si pensi a quello ben documentato di Giovanni Semeria) disponiamo principalmente di primi saggi di esplorazione e di approfondimento. Di sicuro, per uno studio della Curia Romana durante la crisi modernista e per una definizione dell’antimodernismo in Italia la documentazione del dicastero offre nuovi apporti, revisioni di giudizi e apertura di altri percorsi d’indagine. Si noti, ad esempio, come siano ancora nell’ombra personaggi come p. Joseph Lemius la cui centralità in diverse questioni inquisitoriali è ancora poco conosciuta. Analoga considerazione vale per il frate carmelitano e poi vescovo e cardinale Carlo Raffaello Rossi, la cui attività pur centrale in diverse vicende (Semeria, Buonaiuti ma anche per gli scritti di Teresa di Lisieaux) non ha ancora sufficiente rilievo nella storiografia. Simili osservazioni possono farsi anche sulla lunghissima attività del Promotore di Giustizia Giuseppe Latini che per circa quarant’anni occupò un ruolo centrale in tutte le questioni del dicastero. Si tratta, in altri termini, di definire come l’antimodernismo italiano studiato sino ad oggi (si pensi ai preziosi apporti di Lorenzo Bedeschi et alii) sia stato effettivamente presente e operante tra le mura del Sant’Uffizio.

Tra le vicende che più impegnarono la Congregazione vi è indubbiamente il lungo, teso e non facile rapporto con don Ernesto Buonaiuti. Si tratta, nonostante molti studi e lavori scientifici già pubblicati sul caso, di una storia ancora incompleta non essendo state studiate a fondo le fonti conservate in proposito nell’Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede. Sinora, alcuni nuovi elementi sono stati acquisiti solo riguardo alla censura dell’opera s. Girolamo, a firma di Buonaiuti. Ne richiamiamo i dati essenziali. Nel 1919 B. sottopose al Sant’Uffizio una biografia ancora inedita di s. Girolamo chiedendo, per l’occasione, l’imprimatur. Per l’esame del testo, diversamente dalla prassi, fu il pontefice in prima persona a stabilire il revisore. L’incarico cadde sull’apprezzato ed equilibrato carmelitano fra’ Carlo Raffaello Rossi. Dopo uno studio analitico e meticoloso (Rossi aveva individuato la letteratura scientifica cui Buonaiuti aveva fatto ricorso; aveva esaminato la correttezza della traduzione dei passi di Girolamo e suggerito alcune correzioni; aveva riflettuto sulle espressioni adoperate forse in chiave polemica contro il primato di giurisdizione del papa e sottolineato la forzatura di alcune ricostruzioni) suggerì di consentire la pubblicazione ma anche di comunicare all’autore alcune correzioni prima della stampa. Le osservazioni di Rossi, trasmesse a Buonaiuti, non furono condivise integralmente dall’autore. Appresa la notizia, Benedetto XV «diede ordine che il medesimo consultore [Rossi] a fianco delle bozze stesse segnasse gli emendamenti opportuni; ingiungendo poi al Buonaiuti di stamparli come sono: sotto minaccia di una eventuale condanna in caso contrario». Questa volta Buonaiuti non esitò e, corretto, il volume lo diede alle stampe. Per futuri approfondimenti sul rapporto tra Buonaiuti e il Sant’Uffizio, alcune lettere del cardinale Pietro Gasparri (conservate nell’Archivio della Congregazione) potranno dare altri utili elementi.

Un altro caso di particolare interesse di cui ebbe a occuparsi il Sant’Uffizio fu quello di d. Olinto Marella (1882-1969). Di ottime doti intellettuali, sospettato di coltivare aperture verso il modernismo, per l’accoglienza offerta in casa propria a d. Romolo Murri, già scomunicato vitando, fu sospeso a divinis nel 1909. In quella situazione il sacerdote rimase per lunghi anni, tra povertà e disagi personali, fino a quando chiese di essere riabilitato sul finire del 1922. La Congregazione, acquisite le necessarie informazioni, lo reintrodusse alla vita ministeriale inizialmente ad annum. Da allora Marella esercitò un intenso apostolato, in particolare nell’ambito della pastorale giovanile. Chiedendo l’elemosina per raccogliere contributi per le proprie iniziative pedagogiche, promosse diverse istituzioni assistenziali ed entrò in contatto con parecchi ecclesiastici quali il card. Angelo Roncalli, padre Pio da Pietrelcina, il card. Giovan Battista Montini. Attualmente è in corso il processo di beatificazione.

Sant’Uffizio, «affettata santità», stimmate. Sin dal suo sorgere, la Congregazione fu il tribunale competente sui fenomeni di presunto misticismo e su quanto poteva essere rubricato sotto la voce di affettata santità. A partire dalla fine della Prima Guerra Mondiale, tale campo d’indagine e di giudizio fu sempre più praticato dal dicastero, come mai era avvenuto nella storia inquisitoriale. Il falso misticismo divenne una materia preoccupante quasi quanto questioni dottrinali, al punto tale che si è parlato di nuova invasione mistica. Non si trattò di una scelta strategica del dicastero ma di una questione imposta dall’alto afflusso di denunce. Le segnalazioni giunsero in buona parte dall’Italia. Si riferiva del fiorire, ad opera di singolari personaggi, di nuovi ambiziosi ordini religiosi animati dalla velleità di imprimere un’accelerazione positiva alla vita della Chiesa e alla santificazione del clero. Le denunce spesso lamentavano l’infondatezza di pretesi miracoli, di profezie e visioni, di stimmate. A questo proposito, tra le due Guerre mondiali, oltre al caso di padre Pio da Pietrelcina, dall’Italia giunse in dicastero notizia di altri stimmatizzati, o meglio di altre stimmatizzate. Si posero così sotto osservazione le stimmatizzate Lina Salvagnini (Padova), Ester Moriconi (Montelupone), Elena Aiello (Cosenza), Lina Barone (Fiumefreddo, Calabria). Il caso del cappuccino del Gargano fu certamente quello più complesso: da parte del Sant’Uffizio vi fu la richiesta della collaborazione da parte dell’autorità civile ad altissimo livello (Mussolini compreso). Meno documentata è la vicenda di Elena Aiello, un caso protrattosi nel tempo senza che la Congregazione riuscisse ad acquisire elementi sufficienti per una valutazione. Le indagini su Lina Salvagnini, Ester Moriconi e Lina Barone si chiusero invece con una decisa smentita della soprannaturalità dei fenomeni.

La condanna delle opere di Benedetto Croce e Giovanni Gentile. Il 21 marzo 1932, dopo aver ricevuto il volume dal papa Pio XI, la Congregazione iniziò l’esame dottrinale della Storia d’Europa nel secolo decimonono di Benedetto Croce. Affidata la censura al consultore Marco Sales, l’opera fu messa all’indice 13 luglio 1932. Sorte analoga ebbero la Storia d’Italia e la Storia del Regno di Napoli, sebbene, temporaneamente, la pubblicazione della decisione fu sospesa in vista di un esame globale dell’opera omnia di Croce. Nel luglio 1932, durante lo studio delle opere del filosofo napoletano, si decise, peraltro, di esaminare la produzione intellettuale di Giovanni Gentile perché, osservavano i consultori, «l’idealismo crociano non differiva sostanzialmente da quello di Gentile» (Verucci).Il «voto» sulle opere di Gentile fu affidato per volontà di Pio XI ad Agostino Gemelli il quale presentò la sua censura (probabilmente coadiuvato dai due professori Francesco Olgiati e Amato Masnovo) nel gennaio 1933. Per lo scienziato francescano esistevano gravi elementi che giustificavano una condanna dell’opera di Gentile ma in tale ipotesi si sarebbe corso il rischio di alimentare una polemica contro la riforma scolastica di Gentile, pure meritevole di apprezzamento per alcune innovazioni dal punto di vista religioso e cattolico. Nel maggio 1933, dunque, il caso si arrestò temporaneamente per quella che appare, stando agli studi più recenti, una lunga pausa di riflessione. L’iter della causa sulle opere di Croce e Gentile riprese ad un anno esatto. Nel maggio 1934, con l’arrivo di una nuova relazione di Gemelli che dichiarava superate le preoccupazioni e le perplessità avanzate l’anno precedente, il 20 giugno 1934 i cardinali ordinarono la condanna delle opere dei due filosofi.

Il rapporto tra il Governo italiano e il Sant’Uffizio tra le due Guerre Mondiali. In diverse occasioni, le carte del Sant’Uffizio mostrano il rapporto diretto, e a volte intenso, che la Suprema Congregazione ebbe con le autorità politiche italiane. Entrando nello specifico, per il disbrigo dei loro affari o per la conduzione delle inchieste, i membri, gli officiali o i consultori del Sant’Uffizio non disdegnarono il ricorso alla collaborazione dell’autorità civile, e in particolare del Governo italiano, anche in situazioni di generale tensione diplomatica tra i rappresentanti delle due parti. Di seguito si riporta qualche esempio. Nel 1920, ancora lontani dai Patti Lateranensi, i consultori del dicastero suggerirono di condurre una trattativa con il Capo del Governo italiano per il trasferimento di padre Pio da Pietrelcina in altra sede. Sempre per risolvere questo problema che si sarebbe rivelato di non facile soluzione, in udienza con l’assessore del Sant’Uffizio Nicola Canali, nell’aprile 1931 Pio XI – nel mezzo della crisi per l’Azione Cattolica – ordinava alla Congregazione di preparare una relazione sul caso e di trasmetterla a Mussolini per conoscerne il giudizio. Un nuovo episodio, sinora inedito, di collaborazione tra la Suprema Congregazione e Mussolini si verificò nel 1933 quando padre Tacchi Venturi fu incaricato di sollecitare l’impegno di Mussolini per far ritirare dal commercio alcuni libri dal contenuto dottrinale non ortodosso.

Le relazioni di Agostino Gemelli con il Sant’Uffizio. Un uomo non di secondo piano nell’attività del Sant’Uffizio fu Agostino Gemelli, il fondatore dell’Università Cattolica. Gemelli si trovò coinvolto, o per sua iniziativa o per essere stato interpellato dalla Congregazione, nelle vicende relative a opere e pubblicazioni di Giovanni Gentile, Teilhard de Chardin, Fréderic Marie Bergounioux, Maurice Blondel, Manfredo Baronchelli, Ernesto Buonaiuti, Erich Przywara, Gaetano Durante, Piero Martinetti, Giovanni Semeria, Alberto Del Fante, Carl Adam, Primo Mazzolari, Giuseppe Zamboni, Benedetto Croce, Gabriele D’Annunzio. Egli, peraltro, fu molto attivo in materia di «affettata santità» inviando, o suggerendo di inviare, al Sant’Uffizio segnalazioni sui casi di non pochi personaggi che presentavano il fenomeno delle ‘stimmate’, e ciò allo scopo di verificarne l’autenticità: padre Pio da Pieltrecina (San Giovanni Rotondo), Lina Salvagnini (Padova), Elena Aiello (Cosenza), Ester Moriconi (Montelupone), Therese Neumann (Konnesreuth, diocesi di Regesburg), Marie Naud (Lourdes). Da ricerche recenti emerge che le autorità della Congregazione, pur affidando allo scienziato studi e analisi su questioni dottrinali, preferirono non coinvolgerlo mai in alcun caso di presunto misticismo, neanche nei casi in cui egli stesso domandava verifiche e approfondimenti.

Fonti e Bibl. essenziale

A seguito dell’apertura dell’Archivio della Congregazione sono stati offerti alcuni contributi, di cui almeno si vedano: A. Borromeo (a cura di), L’inquisizione. Atti del Simposio internazionale. Città del Vaticano, 29-31 ottobre 1998, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 2003; A. Del Col, L’Inquisizione in Italia. Dal XII al XXI secolo, Mondadori, Milano 2006; A. Gentili, Il processo al P. Semeria nella documentazione inedita dell’ex Sant’Officio (1909-1919), in «Studi Barnabiti» (2010), 187-260. Sulle innovazioni legislative durante il pontificato di Pio X, sul card. Rossi e l’affettata santità, nonché su Ernesto Buonaiuti e Agostino Gemelli si veda: F. Castelli, Padre Pio e il Sant’Uffizio. Fatti, protagonisti, documenti inediti, Studium, Roma 2010. Per un resoconto bibliografico sino al 2010 si veda: A. Prosperi, diretto da, Dizionario storico dell’Inquisizione, IV vol., Edizioni della Normale, Pisa 2010. Indispensabile l’opera di H. Wolf, Prosopographie von Römischer inquisition und index kongregation, 1814-1917, 2 vol., Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn – München – Wien – Zürich 2005; ora si veda anche il più recente Id., Prosopografphie von Römischer Inquisition und Indexcongregation 1701-1813, 2 vol., Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn – München – Wien – Zürich 2011.

LEMMARIO

- Accrocca Felice

- Amarante Alfonso

- Ambiente – vol. II

- Anticlericalismo – vol. I

- Anticlericalismo – vol. II

- Antigesuitismo – vol. I

- Antigesuitismo – vol. II

- Apologetica – vol. I

- Apologetica – vol. II

- Apruzzese Sergio

- Archeologia – vol. I

- Archeologia – vol. II

- Architettura – vol. I

- Architettura – vol. II

- Archivi ecclesiastici – vol. I

- Archivi ecclesiastici – vol. II

- Archivi militari – vol. II

- Arianesimo – vol. I

- Arte cristiana – vol. I

- Arte cristiana – vol. II

- Assemblea Costituente – vol. II

- Assistenza – vol. I

- Assistenza – vol. II

- Associazionismo cattolico – vol. II

- Ateismo – vol. I

- Azione Cattolica – vol. II

- Barbari – vol. I

- Barbierato Federico

- Barocco – vol. I

- Battelli Giuseppe

- Belluomini Flavio

- Benedetti Marina

- Beneficio ecclesiastico – vol. I

- Besostri Fabio

- Bibbia – vol. I

- Bibbia – vol. II

- Biblioteche – vol. I

- Biblioteche – vol. II

- Boaga Emanuele †

- Bocci Maria

- Bonini Francesco

- Bonora Elena

- Brancatelli Stefano

- Brywczynski Michal

- Bua Pasquale

- Buffon Giuseppe

- Cabizzosu Tonino

- Calabrese Gianfranco

- Canonici Regolari – vol. I

- Capitoli cattedrali, Collegiate – vol. I

- Cargnello Giulio

- Cassiani Gennaro

- Castelli Emanuele

- Castelli Francesco

- Casuistica – vol. I

- Catari – vol. I

- Catechesi, Catechismi – vol. I

- Catechesi, Catechismi – vol. II

- Cattolicesimo intransigente – vol. I

- Cattolicesimo intransigente – vol. II

- Cattolicesimo liberale – vol. I

- Cattolicesimo liberale – vol. II

- Cattolicesimo politico – vol. II

- Cattolici del dissenso – vol. II

- Cattolici di rito orientale – vol. II

- Cavallotto Stefano

- Cazzulani Guglielmo

- Censura ecclesiastica – vol. I

- Censura ecclesiastica – vol. II

- Centri culturali – vol. II

- Chierici Regolari – vol. I

- Chiese Ortodosse – vol. I

- Chiese Ortodosse – vol. II

- Ciampani Andrea

- Cipollini Francesco

- Ciriello Caterina

- Cito Davide

- Civiero Tiziano

- Clero secolare – vol. I

- Clero secolare – vol. II

- Coco Giovanni

- Collegi – vol. I

- Colonialismo – vol. II

- Colzani Gianni

- Comunismo – vol. II

- Concili ecumenici – vol. I

- Concili, Sinodi – vol. I

- Concili, Sinodi – vol. II

- Concilio di Trento – vol. I

- Concilio Vaticano I – vol. II

- Concilio Vaticano II – vol. II

- Concilio Vaticano II, Recezione – vol. II

- Concordati – vol. I

- Concordati – vol. II

- Conferenza Episcopale Italiana – vol. II

- Conferenze Episcopali Regionali – vol. II

- Confessione, Penitenza – vol. I

- Confessione, Penitenza – vol. II

- Confraternite laicali – vol. I

- Confraternite laicali – vol. II

- Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari – vol. II

- Congregazione dei Vescovi e Regolari – vol. I

- Congregazione del Sant’Uffizio – vol. I

- Congregazione del Sant’Uffizio – vol. II

- Congregazione dell’Indice – vol. II

- Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica – vol. II

- Congregazione per i Vescovi – vol. II

- Congregazione per il Clero – vol. II

- Congregazioni religiose femminili – vol. I

- Congregazioni religiose femminili – vol. II

- Congregazioni religiose maschili – vol. I

- Congregazioni religiose maschili – vol. II

- Congressi eucaristici – vol. II

- Conservatori – vol. I

- Conversioni – vol. I

- Conversioni – vol. II

- Costanzo Alessandra

- Credo – vol. I

- Crociate – vol. I

- Culto e devozioni – vol. I

- Culto e devozioni – vol. II

- De Giorgi Fulvio

- De Palma Luigi Michele

- Dell’Omo Mariano

- Democrazia – vol. II

- Democrazia Cristiana – vol. II

- Di Carpegna Falconieri Tommaso

- Di Girolamo Luca

- Diaconato – vol. I

- Diaconato – vol. II

- Dibisceglia Angelo Giuseppe

- Dieguez Alejandro M.

- Diocesi – vol. II

- Diritti umani – vol. II

- Diritto Canonico – vol. I

- Diritto Canonico – vol. II

- Dohna Schlobitten Yvonne

- Donato Maria Pia

- Donna – vol. II

- Ebrei – vol. I

- Ebrei – vol. II

- Ecclesiologia – vol. I

- Ecclesiologia – vol. II

- Ecumenismo – vol. I

- Ecumenismo – vol. II

- Editoria – vol. I

- Editoria – vol. II

- Educazione – vol. I

- Educazione – vol. II

- Emigrazione, Immigrazione – vol. I

- Emigrazione, Immigrazione – vol. II

- Episcopato – vol. I

- Episcopato – vol. II

- Eremitismo – vol. I

- Eremitismo – vol. II

- Ernesti Jörg

- Eterodossia, Eresia – vol. I

- Etica economica – vol. II

- Europa – vol. I

- Europa – vol. II

- Evangelizzazione – vol. I

- Evangelizzazione – vol. II

- Falzone Maria Teresa †

- Famiglia – vol. I

- Famiglia – vol. II

- Fantappiè Carlo

- Fascismo (1919-1931) – vol. II

- Feliciani Giorgio

- Ferri Giacomo

- Feudalità ecclesiastica – vol. I

- Filosofia – vol. I

- Filosofia – vol. II

- Finanze ecclesiastiche – vol. II

- Foa Anna

- Folclore – vol. I

- Folclore – vol. II

- Formigoni Guido

- Fosi Irene

- Fragnito Gigliola

- Fumetto – vol. II

- Fusar Imperatore Paolo

- Galleni Ludovico

- Gallo Federico

- Garbellotti Marina

- Geografia ecclesiastica, Diocesi – vol. II

- Giaccardi Chiara

- Giansenismo – vol. I

- Giornali, Riviste cattoliche – vol. I

- Giornali, Riviste cattoliche – vol. II

- Giornalismo – vol. II

- Giurisdizionalismo – vol. I

- Giuspatronato – vol. I

- Giustizia ecclesiastica – vol. II

- Gorla Stefano

- Grande Scisma – vol. I

- Greco Gaetano

- Gregorini Giovanni

- Grignani Mario L.

- Grossi Roberta

- Guasco Alberto

- Guasco Maurilio

- Guelfismo, Ghibellinismo – vol. I

- Illuminismo, Aufklärung cattolica – vol. I

- Industrializzazione – vol. II

- Inquisizione (età medievale) – vol. I

- Inquisizione (età moderna) – vol. I

- Islam – vol. I

- Islam – vol. II

- Istituti di scienze religiose – vol. II

- Istituti secolari – vol. II

- L’Università Cattolica del Sacro Cuore – vol. II

- La Rosa Luigi

- Laicità, Laicismo – vol. I

- Laicità, Laicismo – vol. II

- Laico, Laicato – vol. I

- Laico, Laicato – vol. II

- Lameri Angelo

- Landi Fiorenzo

- Lanfranchi Rachele

- Lentini Giuseppe

- Liberalismo – vol. I

- Liberalismo – vol. II

- Libertà religiosa – vol. II

- Libertinismo – vol. I

- Liccardo Giovanni

- Liturgia (dal I al VIII secolo) – vol. I

- Liturgia (dall’ VIII al XIX secolo) – vol. I

- Liturgia – vol. II

- Lombardi Daniela

- Loparco Grazia

- Lotta per le investiture – vol. I

- Lovison Filippo

- Maggioni Corrado

- Magia e stregoneria – Vol. I

- Majorana Bernadette

- Majorano Sabatino

- Malgeri Giampaolo

- Mancini Lorenzo

- Mancini Massimo

- Manfredi Angelo

- Maria Santissima – vol. I

- Maria Santissima – vol. II

- Mass-media – vol. II

- Massoneria – vol. I

- Massoneria – vol. II

- Mastantuono Antonio

- Medicina – vol. I

- Menniti Ippolito Antonio †

- Migranti – vol. II

- Millenarismo – vol. I

- Millenarismo – vol. II

- Miniatura – vol. I

- Missioni estere – vol. I

- Missioni estere – vol. II

- Missioni interne – vol. I

- Missioni interne – vol. II

- Modernismo – vol. II

- Modernità – vol. II

- Mondo Monica

- Monetazione papale tra XV e XVI secolo. La Zecca di Roma – vol. I

- Monti di Pietà – vol. I

- Morale – vol. I

- Morale – vol. II

- Morandini Simone

- Movimenti ecclesiali – vol. II

- Mutegeki Robert

- Muzzarelli Maria Giuseppina

- Neoguelfismo – vol. I

- Nunziatura – vol. II

- Nunziature – vol. I

- Nuove comunità – vol. II

- Oratori – vol. II

- Oratori e Compagnie – vol. I

- Ordini mendicanti – vol. I

- Ordini mendicanti – vol. II

- Ordini militari – vol. I

- Ordini militari – vol. II

- Ordini monastici – vol. II

- Ordini monastici femminili – vol. I

- Ordini monastici maschili – vol. I

- Ospedali – vol. I

- Ospedali – vol. II

- Padovan Gianluca

- Paganesimo – vol. I

- Paganesimo – vol. II

- Parrocchie – vol. I

- Parrocchie – vol. II

- Partito Popolare – vol. II

- Pataria – vol. I

- Patria, Nazione – vol. I

- Patria, Nazione – vol. II

- Pavone Sabina

- Pelaja Margherita

- Pellegrinaggio – vol. I

- Pellegrinaggio – vol. II

- Pereira Sergio

- Persecuzioni – vol. I

- Persecuzioni – vol. II

- Picardi Paola

- Pietà – vol. II

- Pietà illuminata – vol. I

- Pietroforte Stefania

- Pieve – vol. I

- Pinna Diego

- Pioppi Carlo

- Pittura – vol. I

- Pittura, Scultura – vol. II

- Pizzorusso Giovanni

- Poli Paolo

- Predicazione – vol. I

- Predicazione – vol. II

- Prelatura personale – vol. II

- Prima Guerra Mondiale – vol. II

- Probabilismo – vol. I

- Proprietà ecclesiastica – vol. I

- Proprietà ecclesiastica – vol. II

- Protestantesimo – vol. I

- Protestantesimo – vol. II

- Questione meridionale – vol. II

- Questione romana – vol. II

- Questione sociale – vol. II

- Quietismo – vol. I

- Regoli Roberto

- Religiosità popolare – vol. II

- Reliquie – vol. I

- Reliquie – vol. II

- Resistenza – vol. II

- Riforma cattolica, Controriforma – vol. I

- Riforma gregoriana – vol. I

- Riforma protestante – vol. I

- Rinascimento – vol. I

- Rinascimento carolingio – vol. I

- Rivoluzione francese – vol. I

- Rizzi Giovanni

- Rocca Giancarlo

- Rocciolo Domenico

- Roma, Romanità – vol. I

- Roma, Romanità – vol. II

- Romanato Gianpaolo

- Romanticismo cattolico – vol. I

- Rosa Mario

- Rosminianesimo – vol. I

- Rurale Flavio

- Rusconi Roberto

- Sacro romano impero – vol. I

- Sanfilippo Matteo

- Santità – vol. II

- Santuari – vol. I

- Santuari – vol. II

- Satira – vol. I

- Satire: temi, espressioni, condanne – vol. I

- Saverio Venuto Francesco

- Savigni Raffaele

- Scatena Silvia

- Scienza – vol. I

- Scienza, medicina, biologia – vol. II

- Scismi – vol. II

- Scultura – vol. I

- Scuola – vol. I

- Scuola – vol. II

- Segreteria di Stato – vol. II

- Seminari – vol. I

- Seminari – vol. II

- Sessantotto – vol. II

- Sessualità – vol. I

- Silva Cesare

- Sindacati – vol. II

- Siniscalco Paolo

- Socialismo – vol. II

- Sodi Stefano

- Soler Jaume

- Soppressioni – vol. I

- Soppressioni – vol. II

- Soppressioni, Beni culturali – vol. I

- Soppressioni, Beni culturali – vol. II

- Sostentamento del clero – vol. II

- Spiriti Andrea

- Spiritualità – vol. I

- Spiritualità – vol. II

- Sport – vol. II

- Sportelli Francesco

- Stati preunitari – vol. I

- Stato – vol. II

- Stato della Città del Vaticano – vol. II

- Storia della Pietà (Giuseppe de Luca) – vol. II

- Storiografia (età antica) – vol. I

- Storiografia (età contemporanea) – vol. II

- Storiografia (età medievale) – vol. I

- Storiografia (età moderna) – vol. I

- Tanner Norman

- Tanzarella Sergio

- Teatro – vol. I

- Teatro – vol. II

- Teologia – vol. I

- Teologia – vol. II

- Terrorismo – vol. II

- Terz’ordini – vol. I

- Tessaglia Stefano

- Tolleranza – vol. I

- Tomassoni Roberto

- Tosti Mario

- Tradizionalismo – vol. II

- Trampus Antonio

- Tribunali della Curia romana – vol. I

- Tuninetti Giuseppe

- Turchini Angelo

- Università – vol. I

- Valdesi – vol. I

- Valeri Elena

- Valli Norberto

- Valtellina: Riforma/Riforme – vol. I

- Valvo Paolo

- Vecchio Giorgio

- Venturi Giampaolo

- Visite ad limina – vol. I

- Visite ad limina – vol. II

- Visite apostoliche – vol. I

- Visite apostoliche – vol. II

- Visite pastorali – vol. I

- Visite pastorali – vol. II

- Vitali Dario

- Von Teuffenbach Alexandra

- Web – vol. II

- Xeres Saverio

- Zamboni Lorenzo

- Zingari, Nomadi – vol. I

- Zingari, Nomadi – vol. II

- Zovatto Pietro