Autore: Lentini Giuseppe «Castigat ridendo mores». Così il letterato francese Jean de Santeuil (1630-1697) si racconta che apostrofò un busto di Arlecchino destinato a decorare il palcoscenico della Comedie Italienne di Parigi. Queste parole compendiano ciò che in epoca moderna si intende per satira: correggere i costumi attraverso lo scherzo.

«Castigat ridendo mores». Così il letterato francese Jean de Santeuil (1630-1697) si racconta che apostrofò un busto di Arlecchino destinato a decorare il palcoscenico della Comedie Italienne di Parigi. Queste parole compendiano ciò che in epoca moderna si intende per satira: correggere i costumi attraverso lo scherzo.

Varie sono le sfaccettature della satira; essa ha aspetti comuni con la comicità, l’ironia, il sarcasmo, la parodia e l’umorismo, ma si può affermare che differisce da queste, giacché lo scopo non è l’ilarità, bensì la correzione dei costumi.

Per alcuni autori la satira è espressione multiforme di uno stato, di un atteggiamento e di un’attività dello spirito, che può variare a seconda dei tempi, degli individui, delle condizioni storiche, sociali, politiche e morali. L’espressione della satira va dall’invettiva violenta allo scherno amaro, dall’ironia al sarcasmo, dal lamento all’allegra caricatura. Essa nasce da un sentimento psicologico che infiamma l’uomo di fronte a un atteggiamento moralmente sbagliato, a un’offesa, e insieme ad esso all’istinto che porta all’uomo a ridire, a commentare e a deridere i vizi e le debolezze di altri uomini (V. Cian)

Per altri autori la satira è l’esame di coscienza di un’intera società, un sale che impedisce la corruzione e, a volte, è la sola libera espressione che si possa opporre al vizio che trionfa (C. Cattaneo).

Talvolta la satira viene confusa con la comicità, poiché ambedue spesso suscitano il riso, anche se non sempre la satira è legata ad esso (ad es. in Jacopone da Todi). Nel comico il riso è fine a se stesso, mentre nella satira vi è sempre un fine più serio: riprendere un costume vizioso.

Possiamo distinguere la satira per la materia di cui tratta (morale, politica, religiosa, femminista, nazionale, ecc.) o per la forma in cui viene espressa (lirica, dialogica, narrativa, poetica, prosastica, drammaturgica, ecc.).

Il genere satirico e la letteratura che ne scaturisce sono stati molto spesso trascurati, soprattutto circa la lettura della storia politica (E. Ruth), ma anche di quella religiosa (Pasquinate, situazione morale del clero e della Chiesa, ecc.).

- Origini e sviluppo

La satira greca non fu paragonabile a quella latina. Gli inizi della satira presso i romani furono con Ennio, il quale usò per la prima volta la parola “Satira”, mutuata dal fenicio e forse dal greco σάτυρος. La fortuna di questo genere letterario fu fatta da Lucilio, il quale diede uno spirito nuovo alla satira, intesa come forma d’arte, seguito poi da Orazio, Persio e Giovenale.

Satira e letteratura cristiana. Gli autori cristiani dei primi secoli, sebbene non utilizzino il genere satirico, così come era nato, nelle loro opere utilizzarono delle espressioni satiriche per canzonare i propri rivali (Agostino nel Carme contro i donatisti del 393, Commodiano contro i marcioniti nel 394, Prudenzio contro il paganesimo persistente nel 402; Paolino da Nola nel V sec. in uno dei suoi poemi si avvale della satira contro i monaci vaganti: «Qualia vagari per mare et terras solent / avara mendicabula, / qui dejerando, monachos se vel naufragos, / nomen casumque venditant», oppure il poliedrico Girolamo che, qua e là nelle sue opere, non disdegna di apostrofare chierici e delatori con accenti tra il satirico e il ridicolo, ad esempio usa l’appellativo Grunnius per riferirsi a Rufino, ormai suo nemico, In Rufinum 1, 17, oppure, additando i chierici vanitosi, scrive: «Pudet dicere reliqua, ne videar potius invehi, quam monere. Sunt alii, de mei ordinis hominibus loquor, qui ideo Presbyteratum et Diaconatum ambiunt, ut mulieres licentius videant. Omnis his cura de vestibus, si bene oleant, si pes, laxa pelle, non folleat. Crines calamistri vestigio rotantur; digiti de annulis radiant: et ne plantas humidior via aspergat, vix imprimunt summa vestigia. Tales cum videris, sponsos magis aestimato quam Clericos. Quidam in hoc omne studium vitamque posuerunt, ut matronarum nomina, domos, moresque cognoscant», Ep. 22). Anche i pagani, però, in questo frangente continuarono a produrre delle opere con spirito satirico nei confronti dei cristiani (ad es. Claudio Rutilio Namaziano nel suo Itinerarium ci ha lasciato uno dei più antichi esempi di satira antimonastica).

Medioevo. I satirici latini nel medioevo ebbero molta fortuna, ne sono testimonianza l’infinità dei manoscritti trascritti dai chierici e dai monaci nei conventi, i commenti fatti a queste opere e le loro citazioni negli scritti degli autori medievali (Giovanni di Salisbury conosceva il Satiricon di Petronio). A ciò e agli avvenimenti e scontri di questo periodo si deve la copiosità delle opere satiriche latine medievali. Molti di questi scritti, dato il loro carattere soventemente polemico, sono anonimi, mentre gran parte della letteratura popolare è andata perduta. I divulgatori di queste opere satiriche erano i giullari e i clerici vagantes.

Il medioevo predilesse la satira allegorica fatta di storie di animali, talvolta anche figurate; la satira morale, soprattutto nei confronti del clero; la satira politica e religiosa con Guittone d’Arezzo, Jacopone da Todi, Boccaccio, Petrarca e Dante Alighieri. Nella letteratura medievale la satira morale seguì spesso i modelli classici di Orazio, Persio e Giovenale.

Dal seno stesso della cristianità, nel medioevo, iniziarono a levarsi delle voci di rimprovero e di scherno contro la decadenza di Roma, l’avarizia del papato e il traffico di reliquie, ad es. l’ignoto autore, probabilmente napoletano, dei Versus Romae del IX sec. Così anche il contemporaneo Giovanni Imonide nella Cena Cypriani (876-877), verso la fine del poema, abbandona l’ilarità per sferzare tre personaggi contemporanei, tra i quali papa Formoso. Tra il IX e il X sec. troviamo Eugenio Vulgario che si scaglia contro le guerre e le armi, Liutprando, vescovo di Cremona (+972) nella sua opera Antapodosis ci consegna un importante esempio di satira menippea medievale, scagliandosi contro Marozia.

In questo periodo, date le vicissitudini e gli scontri di carattere politico e religioso, abbondano i componimenti satirici contro sovrani, imperatori, chierici e pontefici, così molte questioni religiose finivano per diventare politiche (ad es. tra l’844 e l’855 tra la chiesa di Venezia e quella di Aquileia vi fu una contestazione di diritti circa l’isola di Grado, così un chierico veneziano, usando un ampia gamma di ingiurie medievali, scrisse il Carmen de Aquilegia nunquam restauranda, con il quale scagliava un’invettiva contro il vescovo di Aquileia).

- Temi ed espressioni della satira

Dalla metà dell’XI sec. la produzione letteraria satirica andò man mano accrescendosi, così che «i ruscelli che ne sgorgarono dapprima, divennero torrenti» (V. Cian), anche se in Italia, rispetto alla Francia, troviamo opere di questa letteratura in numero inferiore e legate a temi transitori o d’occasione.

a) Correnti satiriche d’occasione

Satira e riforma ecclesiastica. In Italia Pier Damiani (1006-1072) scrisse molte opere in prosa e in versi intessute di satire e scherni contro la simonia, i vizi, la corruzione, il concubinato e la sodomia degli ecclesiastici. Goffredo Malaterra nella sua Historia Sicula si scagliò contro la città di Roma, definendola sede di ogni malizia, lusso e avarizia, poiché aveva abbandonato la guida di Gregorio VII per seguire l’antipapa Clemente II (1084). Nel 1099 un ignoto poeta francese nella Altercatio inter Urbanum et Clementem e il canonico di Toledo nel Tractatus Garsiae Tholetani canonici de Albino et Rufino dipingono la curia romana come un «gazophilacium sanctae cupiditatis».

Nel XII sec. Pietro Diacono (1107-1159), discusso monaco cassinate, nel Rhytmus de novissimis temporibus dipinge i sacerdoti simoniaci e gozzovigliatori come nemici dei poveri e devoti dei potenti, anche se quest’autore va interpretato con cautela.

Satira e lotta delle investiture. Un’altra occasione per la stesura di opere dal linguaggio satirico fu data dalla lotta delle investiture. Così Guido, vescovo di Ferrara, nel De schismate (1086) lanciava accuse contro Enrico IV in una vera e propria requisitoria. Con l’imperatore le invettive erano indirizzate anche verso i suoi fautori, sorte che toccò all’arcivescovo di Ravenna Guiberto da parte di Donizone nella sua Vita Mathildis («Perditionis filius, homullus antichristi, membrum Sathanae, non dominum, sed demonium») e del vescovo di Lucca Rangerio nel poema De anulo et baculo («Perfidae dux, ecclesiae vastator apertus»). Successivamente (1111) un chierico romano scrisse un ritmo sulla prigionia di papa Pasquale II contro Enrico V e il popolo germanico (il primo rappresentato come uno scorpione, i secondi apostrofati come sacrileghi e uomini diabolici).

Dall’altra parte i fautori dell’imperatore rispondevano alle accuse a suon di opere intessute di immagini satiriche. Uno di questi fu Benzone, vescovo di Alba che scrisse un panegirico (1085-1086), in prosa e in versi, per Enrico IV, sbeffeggiando papa Alessandro (Asinander, asinus hereticus), Ildebrando di Soana (Prandellus, Folleprand manicheus, diabolus cucullatus) e i coniugi Matilde e Goffredo, marchesi di Toscana, (Cornefredus, pestilens Grugnefredus), mentre per incitare i popoli germanici ad una spedizione contro Roma mette sulla loro bocca una irriverente litania (Ab omni bono, libera nos Domine; ab arce imperii, libera nos Domine; ab Apulia et Calabria, libera nos Domine; a Benevento et Capua, libera nos Domine; a Salerno et Maltha, libera nos Domine; a Neapoli et Gerenthia, libera nos Domine; a felice Sicilia, libera nos Domine; a Corsica et Sardinia, libera nos Domine).

Altro fautore dell’imperatore, Pietro Crasso, scrisse la Defensio Henrici IV regis, la quale più che una difesa risuonava come una requisitoria invettiva contro Gregorio VII e Matilde di Canossa.

Le correnti satiriche, che si sono susseguite lungo il corso dei secoli e che sono rimaste immutate, sono quelle che trattano dei temi più generali, sociali, politici o religiosi. Per questo genere di satira sono una fonte preziosa i sermoni degli oratori sacri, tanto che V. Cian scrive: «Non credo di esagerare affermando che spesso, per la parola che il predicatore medievale lanciava dal pergamo alla folla devota, il tempio sembra diventare agli occhi nostri non un’asilo di fede, di preghiera, di raccoglimento pietoso, di alta e umana eloquenza, si invece una palestra tumultuosa di satira acerba e di malignità, non sempre rivolte a combattere i vizi e gli abusi dei fedeli e della grande milizia chiesastica, a cooperare all’impresa della riforma dei costumi». I predicatori non risparmiavano alcuno, anche se i peggiori richiami erano rivolti nei confronti del clero (ad es. i Sermones ad status di Alano di Lille e Jacopo da Vitry). Così anche illustri personaggi, come il futuro Innocenzo III nella città di Parigi, rimproveravano l’abuso di rappresentare nelle chiese spettacoli profani, oppure il cardinale Oddone di Chateauroux ammoniva che la Chiesa era divenuta un mercato di Cristo ed invocava la riforma pontificia.

Satira sociale. Assume un’importanza singolare la satira sociale nella Divina Commedia. Origine di questa satira si può riscontrare nelle scritture in prosa e in versi di carattere ascetico morale. Solitamente sono chiamate nei codici De contemptu mundi. In uno di questi componimenti un anonimo poeta medievale annuncia la fine del mondo a causa del decadimento morale e addita i pontefici e i pastori come spettatori silenziosi che, non rimproverando, diventano complici di tali delitti, poi prosegue con le varie categorie: i mercanti, gli avari, i falsi profeti e i monaci degeneri, i quali «Daemonum facti sunt socii», concludendo con una preghiera finale riconducente allo scopo ascetico.

Satira antiecclesiastica e anticuriale. La corrente satirica più prolifica e più ricca, sviluppatasi soprattutto in Germania, è quella che prende di mira la chiesa di Roma e i chierici, ma mentre in ambito francese la satira contro gli ecclesiastici e i frati fu prospera e rigogliosa, in Spagna fu molto più scarsa, limitandosi al generico biasimo anche se di carattere personale.

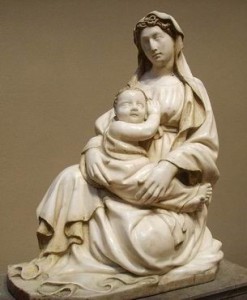

In un primo periodo la satira antiecclesistica difficilmente ebbe un carattere personale (ad es. i famosi epigrammi contro papa Lucio III, una sorta di pasquinata ante litteram), poiché solitamente si limitava a condannare le istituzioni religiose e i loro vizi. Così si additava il clero traviato, la chiesa e la curia romana di peccati di simonia, avarizia, nepotismo, licenziosità, gola e ignoranza. La fantasia medievale, spinta dalla fede, ci ha lasciato epigrammi satirici, parodie e ritmi che tra i tanti rimproveri non disdegnano di rappresentare Cristo stesso armato di satira per flagellare gli indegni (Ritmo Quid ultra tibi facere, vinea mea, potui?), o la vergine Maria che assiste la Chiesa mentre rimprovera i monaci (Matia Flacius Illyricus, Carmina Vetusta, Wittemberg 1548).

La satira anticuriale trova posto anche nella poesia goliardica (Giovanni di Hauteville, Archithrenius; Bernardo de Morlas, De contemptu mundi), mentre la derisione satirica dei mali della Chiesa e della simonia degli ecclesiastici erano talmente diffuse da generare in ogni dove proverbi, carmi, cantilene volte a deridere il clero in tutta la Gallia e l’Italia, rendendo l’ufficio sacerdotale materia di istrioni (Victor IV antip., Bulla Scismaticorum sectas). Questi componimenti satirici, sferzando i vizi e la simonia dei chierici, avevano principalmente uno scopo morale. Altri componimenti, pur non essendo spinti da motivazione religiose, ma spesso politiche, schernisco e deridono i papi, la curia romana, i prelati, i monaci e il basso clero.

La raccolta più conosciuta oggi di questi carmi satirici, grazie all’adattamento musicale del 1937 di Carl Orff (1895- 1982), è i Carmina Burana, che cantano contro la curia romana («Roma noruti curia non est nisi forum; / ibi sunt venalia jura senatorum, / et solvit contraria copia nummorum» Carm. Bur. I, XIX), i sacerdoti («Fures non pastores» Carm. Bur. I, LXIV), i frati («Fratribus perversis» Carm. Bur. II, 175), anche se queste categorie non sono le sole prese in considerazione nella letteratura satirica e goliardica (corti, sovrani, filosofi, politici, nobili, ricchi, donne, abbadesse, ecc.).

Altra espressione satirica rilevante è la parodia sacra, il cui genere è ben rappresentato dalla Apocalypsis Goliae e dalla Confessio Goliae (The latin poems, 1-20; 71-75), grotteschi poemi satirici che «ostentano con vanità puerile tutti i propri ricordi della storia e delle letterature antiche» (V. Cian).

Tra gli autori satirici che prendono di mira gli ecclesiastici e la curia romana abbiamo anche esponenti dello stesso clero e dei religiosi. Esempio rilevante è l’opera di fra Salimbene de Adam (1221-1290), frate minore, seguace di Gioacchino da Fiore. La Chronica di fra Salimbene usa uno spirito satirico attraverso giudizi pungenti, similitudini vivaci, «aneddoti che sono veri bozzetti satirici, ora in certi ritratti che sono gustose caricature di stampo italiano» (V. Cian). In questa cronaca vengono presi di mira gli abusi del clero, la ciarlataneria di alcuni predicatori, la simonia, il nepotismo e l’avarizia di alcuni pontefici, i vescovi, il traffico delle reliquie, il degenerare degli ordini mendicanti, di cui anche lui faceva parte, la corruzione del clero, riportando anche passi della satirica Disputatio membrorum di Filippo di Greve e la famosa Epistula Luciferi ad prelatos.

La satira antiecclesiastica si ritrova anche in opere satiriche politiche, scritte in occasione delle lotte tra Guelfi e Ghibellini (ad es. Alberto di Beham, Dante Alighieri e anonimi autori). Il documento più cospicuo può essere considerato il ritmo Vehementi nimium commotus dolore, attribuito a Pier della Vigna (1190-1249), un sermone-parodia tenuto dall’autore per non risparmiare con la sua satira alcuno, anche se ad una lettura approfondita nelle strofe antiecclesiastiche e antifratesche si nota come sospetta quest’imparzialità.

La satira antiecclesiastica si riscontra anche nel XV secolo nell’enorme produzione satirica nei confronti di papa Alessandro VI, della quale Antonio Cammelli, detto il Pistoia (1436-1502), è l’espressione più viva e schernitrice, non perdendo occasione per dileggiarlo e denunziare gli scandali della sua corte, definendolo «famelico verme iniquo e tristo, / che divora la croce a Jesu Cristo».

Satira profetica. Le profezie, prosperate durante tutto il medioevo (Gioacchino da Fiore, Malachia, ecc.), crearono un terreno propizio in Italia durante il XII-XIII sec. per opere satiriche ispirate ad esse. Questi componimenti, talvolta pseudoepigrafi, furono composti per schierarsi nelle lotte Guelfe e Ghibelline a favore dell’impero o della Chiesa di Roma. Si ebbe una produzione in gran parte caotica, dalla qual Dante Alighieri (1265-1321) seppe trarre la luce della sua profezia, insuperabilmente satirica. Questa produzione andò ampliandosi via via grazie agli avvenimenti storici del XIV sec., perdendo di novità e di forza.

La satira del Savonarola (1452-1498) può essere accomunata al genere profetico, giacché egli nel De ruina Ecclesiae raffigura la curia come una meretrice superba, mentre in altre sue opere e sermoni si abbandona a lamenti amari e pungenti, invettive e requisitorie circa il decadimento dei costumi e soprattutto della Chiesa e del papato.

Satira politica. Nel periodo in cui le lotte tra Guelfi e Ghibellini impazzavano a Firenze, le satire ebbero toni politici coloriti, traghettando così dalla poesia del dolce stil novo (G. Cavalcanti) a una satira a volte personale e pungente (G. Orlandi). Non mancarono però in questo periodo opere anonime contro Bonifacio VIII, scritte probabilmente da qualche vittima risentita dalla politica pontificia. Esempio di questi componimenti è il sonetto-epitaffio contro il pontefice, che pone sulla bocca del papa defunto la confessione dei suoi misfatti contro la Francia, Firenze, i Siciliani, ecc. Quest’opera ebbe una grande diffusione, tanto che fu rimaneggiata e arricchita da molti. Ricordiamo anche la poesia popolare medievale, le ballate politico-satiriche, e i poemetti trecenteschi di Franco Sacchetti (1332-1400) contro Gregorio XI e il clero simoniaco (Dar, per pecunia d’ariento o d’ori, / i benefici ch’ànno tra le mani, / simoneggiando e commettendo errori)

Poesia popolare e giullaresca. La poesia popolare del duecento è ricca di detti satirici (ad es. fra Salimbene nella sua opera riporta alcuni detti popolari, come quello contro frate Elia e i minori in genere «Or attorna, frate Elia, / che pres’ a’ la mala via»).

La poesia didattica e popolare riporta tante espressioni dal carattere satirico soprattutto contro le donne, i chierici e i frati. Esempio di questa letteratura sono il Floridus aspectus di Pietro Riga (1140-1209), che inserì una disputa tra Innocenzo II e Ulgerio di Angers, le opere anonime Proverbia quae dicuntur super natura feminarum, contro le donne e le monache, e Della caducità della vita umana, che nella scena dei funerali di Messer Giovanni sbeffeggia i parenti che vogliono un funerale affrettato, mentre il prete si dilunga con la messa, celebrandola solennemente cantata, come se desse cento anni d’indulgenza e si divertisse a dire messa, quasi che con le sue preghiere avesse il potere di risuscitare il morto. Anche le poesie moraleggianti dell’anonimo genovese riportano delle invettive satiriche contro un sacerdote pervicace, contro preti corrotti e indegni che predicavano l’astinenza e nel frattempo si saziavano dei migliori bocconi.

Della poesia popolare e giullaresca medievale ci rimangono pochi e frammentari documenti che attestano lo spirito satirico del popolo italiano, ad es. la storia di frate Sbereta, trasmessaci da un frammento bergamasco, nella quale lo spirito satirico dell’ignoto autore vien espresso nella forma della ballata, tipica del fableau giullaresco contro frati e chierici, oppure una canzonetta di scherno nei confronti di Niccolò III, al quale rimproveravano più di ventidue figli riconosciuti ufficialmente, tanto che con esagerazione popolare si diceva: «Di qua e di là dal Po / tutti figli di Niccolò», oppure su Martino V, il quale, mentre si trovava a Firenze (1420), nella notte sentì sotto le sue finestre una canzonetta satirica (Papa Martino, / signor di Piombino, / conte de Urbino, / non vale un quattrino. / Ah! Ah! Ah! Ah!) cantata da giovani, donne e bambini accompagnati da una chitarra, cosa che suscitò in lui un «capitale odium» verso i fiorentini.

Nello stesso XV secolo vi furono anche dei canti e delle ballate satiriche nei confronti del Savonarola e dei piagnoni, molte andate perdute, ce ne rimane notizia da alcune cronache del tempo che raccontano come a Ferrara venne punito il compositore di una di queste.

Poesia d’arte. La poesia d’arte medievale, soprattutto quella siciliana, è dominata dai temi d’amore, pertanto raramente possono trovarsi accenti di satira. Questi li troviamo in maggior numero contro l’imperatore, un nemico, una donna, gli angioini, ecc. (ad es. Percivalle Doria, Caloga Panzano, Provenzano e Rugieri di Siena).

Guittone d’Arezzo (1235-1294), altro esponente della poesia d’arte, non si sottrasse ad usare la satira contro i vizi ed i viziosi, i chierici lussuriosi e simoniaci (Son. CXXIII-CXXIV).

Jacopone da Todi (1236-1306) colpì principalmente nei suoi componimenti la decadenza degli ordini monastici e mendicanti, a cominciare dal francescanesimo, e le condizioni penose della Chiesa durante i pontificati di Celestino V e Bonifacio VIII. I suoi componimenti non mirano a suscitare il riso, ma a correggere i cattivi costumi, pertanto possono essere annoverati fra i componimenti satirici, giacché in Jacopone la satira è subordinata all’idea etica religiosa. Altri temi satirici di quest’autore sono quelli contro le donne, i falsi religiosi, che predicavano bene e agivano male, e la Chiesa stessa.

Le satire di Folgore da San Gimignano (1270-1332) erano rivolte per lo più contro i costumi e gli ideali cavallereschi, anche se vengono accennati temi contro la Chiesa e i frati («Prete non v’abbia mai, ne monastero. /Lasciate predicare i frati pazzi; / Ch’ hanno troppe bugie e poco vero», Marzo, in Parnaso italiano, Venezia 1819, 196).

Cecco Angiolieri (1260c.-1313), ricordato più per la satira personale contro i familiari e contro Dante Alighieri, non tralascia nelle sue opere l’accenno a preti e frati («ché non mi piace il prestar ad usura / a mo’ de’ preti e de’ ghiotton frati», Son. LXXV, vv 13-14), sottolineando dei primi la fame di denaro, dei secondi la vita beata e spensierata («o veder far misera vit’ a frieri», Son. XC, v 4).

Dante Alighieri. Egli raccoglie tutta la tradizione satirica medievale e la fonde in unità artistica, concedendo al sentimento satirico italiano un’espressione altissima e divenendo interprete dei suoi tempi. La sua satira iniziò già nel periodo giovanile con lo scontro a suon di sonetti satirici con Forese Donati. Aspro e veemente il tono di questo scontro che V. Cian conclude «il leoncello che, ancor giovinetto, aveva mostrato la granfia minacciosa, diventerà il poeta satirico, maturo e potente della Commedia». Se nella Vita Nova e nel De Vulgari Eloquentia la satira dantesca si scaglia contro letterati e politici, nella Monarchia attacca i nemici dell’idea imperiale, i cattivi giuristi, i falsi religiosi, avidi soltanto delle decime dei poveri, i Guelfi che si consideravano figli della Chiesa, ma che erano figli del demonio. Nelle lettere il tema satirico politico si mescola con quello antiecclesiastico del clero perverso dalla cupidigia. Nel Convivio, il cui scopo filosofico-dottrinale mira a difendersi dalle accuse dei concittadini che lo avevano mandato in esilio, non risparmia il suo spirito satirico contro gli avversari del volgare, dell’impero e gli ecclesiastici indegni — la maggior parte secondo lui — che cercavano solo onori e denaro. Ma è nella Divina Commedia, la più «grande profezia satirica in forma di visione», che Dante, con spirito satirico spesso vendicativo, specie nell’Inferno, apostrofa e inserisce i suoi nemici e delatori, compresi ecclesiastici e papi, passando dall’accento satirico, laconico ed epigrafico, quasi impercettibile, all’invettiva e alla maledizione esplicita e tagliente.

Petrarca (1304-1374). Se Petrarca è ricordato maggiormente per l’amore verso Laura, non deve passare in secondo piano il suo spirito satirico, disseminato nelle sue opere polemiche, ma anche in quelle latine. È riscontrabile soprattutto la sua satira antiecclesiastica nel De vita solitaria, dove ritrae con minuzia di particolari la vita del contadino, semplice e serena, del cittadino e del curiale di Avignone, dissipata e vergognosa. Le accuse verso i prelati e i chierici di una vita sregolata e indegna del loro stato diventano occasione di additare il loro modo di vivere come causa della decadenza della fede cattolica, così da consigliare al vescovo di Cavaillon: «Quorum te ante alios testem voco, non dissimulans inter multa, quibus valde me volentem cogis ut te diligam, illud esse non ultimum, quod amore solitudinis et huic coniuncto libertatis studio vicinam tibi nunc et prope contiguam romanam quam vocant curiam fugis, ubi non mediocrem forte hodie sortireris gradum, si quantum solitudo tibi semper angelica, tantum tumultus ille tartareus placuisset». Così anche nel Bucolicorum Carmen (egloghe VI, VII e XII), nelle Epistule sine titulo e nei tre sonetti antiavignonesi non perde occasione di sfoderare il sarcasmo e l’ironia contro la Chiesa e soprattutto la curia romana, a quel tempo stabilitasi ad Avignone.

Boccaccio (1313-1375). La satira boccaccesca, ricordata da molti per il più famoso Decameron, è quella più colorita e sarcastica del medioevo. Nella meno conosciuta opera De genealogia deorum, opera senile di Giovanni Boccaccio, sono contenuti dei ritratti canzonatori di molti personaggi, nemici e detrattori del poeta, tra cui teologi e frati ipocriti. Anche nel suo Commento alla Commedia di Dante Alighieri si lascia andare in commenti, digressioni e chiose satiriche sulle scene e i personaggi descritti. Circa il Decameron le opinioni degli studiosi sono contrastanti, se si tratti di spirito satirico (G. Carducci) o di riso fine a se stesso (F. De Sanctis), sta di fatto però che, sferzando i preti e i frati, in questa sua magnifica opera, altro non fa Boccaccio, facendo riflettere chi legge, che perseguire lo scopo della satira, «castigat ridendo mores», tanto che secoli dopo fu uno dei libri messi all’Indice dal Sant’Uffizio, non tanto per l’immoralità, bensì per la paura della sua condanna satirica (V. Cian).

Umanisti. Tra gli umanisti degni di nota per la satira verso i chierici e i frati vi è Poggio Bracciolini (1380-1459). Egli in varie opere (De avaritia, In hypocritas, Facetiae) rimprovera frati e funzionari della curia con quello spirito pungente e penetrante, tipico della sua satira narrativa, e, riportando episodi e aneddoti della vita reale, ci offre uno dei più coloriti e mordaci scorci della società del suo tempo.

Altro umanista satirico di spicco fu Leon Battista Alberti (1404-1472). Nel suo Pontifex immagina un dialogo tra un vescovo ed un giovane pastore sui doveri di un alto prelato, questo dà occasione all’autore di toccare i tasti nevralgici della critica ai chierici (nepotismo, avidità, ipocrisia, fasti e lascivia). Lo stesso spirito satirico pervade le altre sue opere (Intercoenales, Religio, Nummus, Defunctus, Momus), alternando pagine colme di satirica vivacità a pagine nelle quali l’interesse del lettore si sminuisce per la presenza dell’allegoria e della mitologia.

Giovanni Pontano (1429-1503) invece esprime la sua satira antiecclesiastica e antifratesca nel Charon, dove afferma che la causa principale dei tanti mali che attanagliano il mondo è l’avarizia dei preti e continua inveendo contro i cattivi sacerdoti che diffondono la superstizione, tanto da far affermare ad un saggio toscano: «Deum ubi perspexissem, sacerdotum mendaciis aures occludebam». Questo suo spirito satirico, pittoresco e pieno d’astio, si esprime con aneddoti ricchi di particolari, tanto da sembrare esser mutuati dalla vita reale. Anche nelle altre sue opere il Pontano trova sempre l’occasione per colpire il clero venale, che ha il privilegio di «vendere il cielo e largire l’inferno».

Ariosto (1474-1533). Nell’opera più conosciuta di Ludovico Ariosto, l’Orlando furioso, la satira anticuriale prende le mosse dalla rivisitata allegoria dantesca della lupa, simbolo della cupidigia, di cui la «romana corte» è stata vittima, e come in una caccia tutti le corrono dietro, anche il leone che sul dorso porta la scritta «decimo», chiara allusione al papa Leone X. Scagliandosi invece contro i frati, dipinge la vita spirituale dei conventi e dei monasteri come blanda, a causa di frati oziosi e crapuloni, che hanno reso quei luoghi pieni di discordia. Ma è nelle Satire che l’Ariosto, con una variegata serie di toni e di temi, esprime il suo pensiero satirico — visione di un uomo vissuto nelle corti di Ferrara e di Roma, tra la fastosa curia e le corti cardinalizie —, delineando i profili di uomini ed episodi realmente accaduti. Così ad esempio la Sat. VI, 65-66, nella quale descrive la delusione provata dopo le grandi speranze riposte nella elezione di Leone X, adombrandola dietro l’allegoria della zucca. Bersagli della sua satira con violenti accenti sono i chierici, dal papa ai semplici preti e frati, ma anche cortigiani, umanisti, camerieri e frequentatori delle anticamere cardinalizie.

Pasquino. Genio della satira antipapale e antiecclesiastica sono gli spesso anonimi componimenti affissi al torso della statua detta Pasquino. Questi motteggi hanno inizio nel 1501, bensì si possono riscontrare pasquinate ante litteram già nell’antica Roma, quando alla statua di Priapo e di altri dei venivano affissi epigrammi satirici, oppure nel medioevo, come già ricordato, quando i detti e i motti che si diffondevano tra il popolo avevano una grande diffusione, tanto da essere inseriti da alcuni cronisti nei propri racconti (ad esempio l’epigramma latino composto contro Lucio III: «Lucius est piscis et rex tyrannus aquarum, / a quo discordat Lucius iste parum», o il motto diffuso alla morte di Bonifacio VIII ed usato per vari pontefici, soprattutto per quelli che scelsero il nome Leone: «Intravit ut vulpes, vixit ut leo, mortuus est ut canis»). Poi nel rinascimento gli epigrammi più violenti, talvolta anche illustrati, furono scagliati contro Sisto IV, questi vennero trovati «in campo flore Romae», oppure affissi sul ponte di Castel Sant’Angelo. In seguito la più grande produzione di pasquinate fu scagliata contro Alessandro VI e poi, ad uno ad uno, contro i suoi successori, fino ad arrivare quasi ai nostri giorni.

Questi componimenti, talvolta in latino, talaltra in volgare, sono chiari esempi di satira occasionale di carattere antiecclesiastico, che condanna, ora con l’aulico poetare umanistico, ora col motteggio canzonatore popolare, i costumi di un papato in decadenza, dei chierici lascivi e di una Chiesa poco o punto edificante, più dedita al lusso e al denaro che alla salvezza delle anime. La voce di Pasquino è, secondo alcuni studiosi, interna al potere stesso, espressione di una minoranza — e non a torto —, poiché il popolo ne era evidentemente escluso, dato il tasso di analfabetizzazione, dunque non poteva certo scrivere componimenti spesso in rima e in latino.

La libertà di parola e di espressione, rilevata da più autori, nella Roma del rinascimento è dimostrata dalla parresia dei compositori delle pasquinate (ad es. l’Aretino) e di coloro che apertamente si scagliavano contro il papa (ad es. Floriano Dolfi nei confronti di Alessandro VI). Così Pasquino e il suo compare Marforio, altra statua posta nelle vicinanze, si esprimevano, canzonando e sbeffeggiando i pontefici di turno, in dialoghi espressivamente satirici, poesie, motteggi, frottole e sonetti, raccolti in manoscritti che ancora si conservano, ogni tanto ripresi e raccolti da qualche studioso in edizioni a stampa.

Nel ’600 i componimenti satirici affissi alla statua di Pasquino saranno innumerevoli, soprattutto in concomitanza con i conclavi e sui quei cardinali e uomini di Chiesa di maggiore spicco e in particolar modo contro gli appartenenti alla Compagnia di Gesù, mal visti dalla società del tempo e parimenti dai motteggi pasquineschi (Se fosse papa il buon Pallavicino / finirebbero per i preti i carnevali, / che tutti i gesuiti cardinali / faria dal generale a fra’ Ruffino / […] Sarebbe una perfetta monarchia / essendo incorporata senza svario / la Santa Sede nella Compagnia. / Spinola, Centurion, Doria, Riario: / bei nomi! in Roma Genova saria, / e tutta l’Italia nostro seminario). Questo genere di componimenti contro Papi, cardinali e gesuiti continueranno maggiormente nei due secoli successivi, con l’avanzare del secolo dei lumi e dei moti rivoluzionari.

XVI sec. Da ricordare anche, nel corso del 1500, grandi personaggi che ci hanno lasciato esempi di satira nei confronti dei chierici, dei prelati, dei frati e dei pontefici. Questi sono il politico e filosofo Nicolò Machiavelli, Anton Lelio, Pietro Aretino, Luigi Alamanni, Giovanni Guidiccioni, Michelangelo Buonarroti, Guido Postumo Silvestri, Jacopo Sannazaro, discepolo del Pontano, Angelo Manzolli della Stellata, con lo pseudonimo di Marcello Palingenio Stellato, Lelio Capilupi, i frati domenicani Giordano Bruno e Tommaso Campanella, i poeti satirico-burleschi Pietro Nelli di Siena, celatosi sotto il nome di Andrea da Bergamo, e Luigi Tansillo di Napoli, e infine l’espressione di poesia da piazza di Olimpo da Sassoferrato e di Nicolò Franco, il quale nei suoi sonetti per il Bembo prende di mira il papa, i cardinali ed il «Ser Concilio Trentino». Nel XVI secolo, dinanzi all’avanzare della produzione satirica, si scagliarono contro di essa la censura ecclesiastica, attraverso l’Index librorum prohibitorum del 1559 sotto papa Paolo IV, e la censura politica dei vari regni.

XVII sec. Sul finire del XVI secolo iniziò la trasformazione della tradizione satirica, dovuta al cambiamento dei tempi e alla censura incontro alla quale andavano gli autori di essa. Si ha una produzione satirica, a detta di alcuni studiosi, vuota di pensiero e di sentimento (F. De Sanctis), fino ad affermare che al seicento manca la satira (A. Momigliano). D’altro canto, invece, altri sostengono la presenza di una modesta produzione letteraria non indegna di attenzione. Espressione di questa satira barocca è Salvatore Rosa (1615-1673), che ci ha lasciato un esempio di acre satira nei confronti di mons. Favoriti ne L’invidia, oppure Giovanni Battista Ricciardi (1623-1686), che ci ha lasciato delle rime di chiaro intento satirico contro l’ipocrisia del sentimento religioso e la simulazione della devozione, tipica del XVII secolo, vissuta in parte anche dal clero (Così caro signor, oggi prevale / l’ipocrisia alla bontà sincera, / è la veggiamo in lucco e ’n piviale). Ma son anche da ricordare Michelangelo Buonarroti il giovane (1568-1646); Benedetto Menzini (1646-1704), che, oltre a scagliarsi contro i bacchettoni, richiama i preti e i frati con quella satira tipica di Pasquino, di cui era grande ammiratore, alla sobrietà, dato che erano dediti al gioco d’azzardo e alla ricerca del vile danaro (O che gente, che razza maledetta! / la bussola passava tutto il die; / d’ogni età, d’ogni lingua e d’ogni setta: / frati con unghie di rapaci arpie, / beghini pregni di celesti ardori, / i crocchi, buffoni, mozzorecchie e spie, / questi del Santo Padre eran gli amori); Gabriello Chiabrera (1552-1638) non risparmia la sua penna per condannare ipocriti e avari e quella Roma, che «appar non men che Circe, incantatrice»; Alessandro Tassoni (1565-1635), che pone sulla bocca del legato pontificio ne La Secchia rapita una battuta contro papa Paolo V, oppure, sempre nella stessa opera, adombrato nel concilio degli dei, offre una allegorica visione dei concistori dei cardinali; Francesco Moneti (1635-1712), che con la sua satira antigesuitica nella Cortona nuovamente convertita ci offre ritratti di padri gesuiti, infarciti di gravi accuse, tra le quali quella di servirsi per i loro loschi scopi del sacramento dell’Eucaristia, e il padre Sebastiano Chiesa (1602-1666) che scrisse il Capitolo generale dei frati, inedito scritto che denunzia i disordini e la corruzione dei vari ordini, in particolare dei gesuiti.

XVIII sec. La satira rivolta contro i membri di quest’ordine avrà lunga eco tra il XVII e XVIII secolo, prendendo di mira la loro oppressione tirannica, gli abusi commessi dai membri e la loro ipocrisia, dilagante anche nella società. Esponenti di questa corrente saranno: il priore Vincenzo Comandi, Pier Salvetti, Luca Terenzi e Girolamo Gigli (1660-1722), il più prolifico in questo campo (O voi, che mezzi frati e mezzi preti / vi dimostrate a’ popoli minchioni, /astrologi, filosofi e poeti, / voi siete un branco d’asini e castroni. / Voi disprezzate i Canoni e i Decreti / con le vostre politiche ragioni; / per espiar de’ Principi i segreti / rivelate tra voi le confessioni. / Colui che di Gesù chiamò voi Padri, / a rimirarvi ben da capo ai piedi / dovea con più ragion chiamarvi ladri, / poiché con finti paternostri e credi, / infinocchiando le ammalate madri, / rubate la sostanza a’ figli eredi).

Il bresciano Bartolomeo Dotti (1651-1713), invece, nei suoi versi in lingua dialettale si scaglia contro i gesuiti, i finti religiosi e la corruzione dei monasteri femminili, mentre il siciliano Paolo Maura (1638-1711) apostrofa i finti religiosi come coddi torti (colli piegati, così ancora oggi si continuano a chiamare in Sicilia coloro che sembrano seguire la religione, ma si dimostrano cattivi), mentre Ludovico Sergardi (1660-1726), conosciuto con lo pseudonimo di Quintus Sectanus, nel suo Dialogo tra Pasquino e Marforio analizza i mali della Roma del tempo, fondendo lo stile satirico pasquinesco con quello classico. Infine Benedetto Micheli (1699-1784), nei suoi sonetti e nel suo poema in dialetto romanesco La libertà romana acquistata, usa la mitologia classica come schermo, alludendo con essa a personaggi a lui contemporanei.

XIX sec. Tra i principali esponenti della satira anticlericale prima dell’unità nazionale possiamo ricordare Giuseppe Giusti (1809-1850), esponente della satira popolare di gusto ‘paesano’, fatto di caricature, amarezza e talvolta di odio. Nei suoi due componimenti a Pio IX esprime lo sdegno per i religiosi, i gesuiti, che con la loro corruzione hanno insozzato la Chiesa, e le tasse che hanno esasperato il popolo (Tirate via, Beatissimo Padre, / tirate via. Tagliate con la scure / e monture e tonsure e prelature, / Svizzeri e birri e frati e l’altre squadre. / Nettate il grembo a nostra Santa Madre / di gesuiti e simili lordure; / scemate i dazi, appianate l’usure / e con Vienna e con Roma e tutte ladre. / Rassettate la barca del Signore / e, così come siete, ignudo e bruco, / armatela e mandatela a vapore. / E tutto questo lo pretende un ciuco, / che, messo lì per vostro successore, / non leverebbe un ragnolo da un buco).

Un altro esponente ragguardevole è Giuseppe Gioacchino Belli (1791-1863), compositore di una infinita serie di sonetti in italiano e in romanesco, che trattano dei più svariati temi. La satira del Belli si prende gioco del vissuto cristiano (La pantomìna cristiana, La riliggione der tempo nostro, La santa Messa), di frati e preti ghiotti e ipocriti (La porteria der Convento, In vino veribus), delle spie del Papa (La porta dereto), dei prelati e monsignori amici di donne di malaffare (La puttana protetta), i conclavi e i concistori (La sscerta der Papa, Li Cardinali ar Concistoro, L’upertura der concrave), la vita dei chierici e del Papa (Le cappelle papale, La vita der Papa, Le risate der Papa, Le visite der Cardinale, Li Prelati e li Cardinali) e di tanti altri argomenti che, rivolti a tutti gli strati sociali, arrivano a Dio stesso e ai santi (Er miracolo de San Gennaro), «una sorta di gioco al massacro, che non lascia nulla di integro» (C. Costa)

Ciò che avvenne nel corso dei secoli nel campo della poesia e delle opere satiriche, trova il suo riscontro anche nelle arti figurative.

Danza macabra e trionfo della morte. Il tema delle danze macabre e del trionfo della morte nasce dall’ascetismo e dal pessimismo del medioevo, che voleva spingere gli uomini al disprezzo delle cose mondane, alla condanna e alla derisione satirica di chi ammassava ricchezze, di chi era potente e di chi non aveva nulla, accomunati alla fine dalla stessa sorte. Questo particolare tema, principalmente figurativo (alcuni esemplari oltre a essere raffigurati erano anche accompagnati anche da didascalie), fu molto diffuso in Francia, Germania e Inghilterra, ma se ne riscontrano alcuni tratti particolarmente eloquenti anche in Italia, grazie soltanto agli elementi satirici che vi erano penetrati. Il trionfo della morte raffigura uno scheletro su di un cavallo o di un carro di trionfo, che schiaccia uomini di ogni classe sociale (fig. 1), mentre l’analogo tema della danza macabra raffigura scheletri o corpi decomposti che accompagnano uomini di ogni ceto, che si distinguono dal vestiario, in una sorta di danza con altri scheletri, talvolta anche loro vestiti, come a ricordare lo status a cui appartenevano (fig. 2). Particolare è l’unione dei due temi nell’affresco (fig. 3) di Giacomo Borlone de Buschis sull’esterno dell’Oratorio dei Disciplini a Clusone (1485).

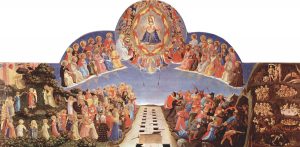

Giudizi universali. Un tema che dava occasione di rivalsa contro il potere politico, o contro gli avversari in genere, era il Giudizio universale o dell’oltretomba. Probabilmente affonda le sue radici nel poema dantesco e nelle dispute medievali del giudizio particolare (visione beatifica o pena dell’inferno), dogma definito da papa Benedetto XII nella Benedictus Deus, dottrina compatibile con quella del giudizio finale. Partendo da ciò questo tema satirico si sviluppò con facilità, tanto che lo stesso domenicano Giovanni da Fiesole, meglio conosciuto come Beato Angelico (1395-1455), raffigurò tre opere del Giudizio universale, mettendo tra i beati i frati domenicani e fra i dannati i rivali francescani (fig. 4).

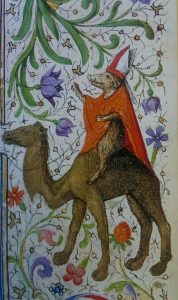

Miniatura. Molto spesso anche nelle miniature a bordo pagina o in calce al testo i miniatori, talvolta anonimi, ci hanno lasciato rappresentazioni satirico-allegoriche: volpi, cinghiali o cani vestiti da vescovi (fig.5) o cardinali, scimmie vestite da pontefici, predicatori dalla cui bocca escono rane per indicare i falsi profeti (fig. 6), uomini in arme che combattono contro lumache, o conigli armati che fanno guerra con altre bestie. Temi satirici, ad esempio quello del lombardo e della lumaca, o del mondo alla rovescia, che prendono le mosse da quelli già contenuti nelle danze macabre e nei trionfi della morte.

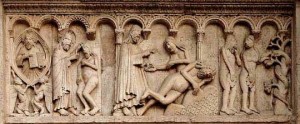

Scultura. Esempi satirici antifrateschi e antiecclesiastici raffigurati attraverso l’arte della scultura possono trovarsi, al contrario di quanto si possa pensare, nella penombra delle cattedrali. A Parma, ad esempio, i capitelli sono stati scolpiti nel XII secolo con raffigurazioni antifratesche (fig. 7), probabilmente tratte dal Roman de Renart. Così anche nella cattedrale di Ferrara si trovano simili raffigurazioni, forse segno che la Chiesa usasse anche queste raffigurazioni per schernire e ammonire il malcostume dei chierici e dei laici (V. Cian).

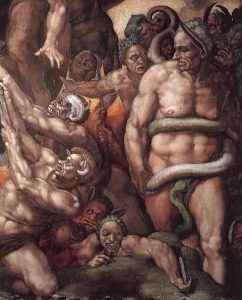

Pittura. La satira manifestata attraverso la pittura era pericolosa tanto quanto quella letteraria, ne è esempio ciò che successe al giovane pittore romano che osò ritrarre sopra un panorama di Cave, assediata dai soldati di Sisto IV, un francescano che corteggia una donna: fu perseguito dal pontefice ed espulso da Roma. O anche il già ricordato Beato Angelico, oppure Giotto o il famoso Michelangelo Buonarroti (1474-1564) che, nel dipingere il giudizio universale nella cappella Sistina, raffigurò nell’infernale Minosse avvinghiato da un serpente il cerimoniere di papa Paolo III, Biagio da Cesena, il quale aveva criticato il dipinto in corso d’opera (fig.8)

Lungo il corso dei secoli la satira e il riso in genere furono condannati da autori ecclesiastici e dai pontefici romani. Così Giovanni Crisostomo e Basilio di Cesarea affermano che per il credente non è mai tempo di ridere, giacché Cristo non cedette mai al riso, seguiti poi da un’infinità di autori (Salviano di Marsiglia, Ferreolo, Benedetto di Aniane, Ludolfo di Sassonia, Pietro Cantore, ecc.), i quali, sebbene possano usare degli elementi satirici e canzonatori nelle loro opere, affermano che il riso non si confà ai cristiani (Tertulliano, Ambrogio, Agostino, Clemente Alessandrino, ecc.).

I concili provinciali e i capitolari carolingi condannarono la presenza dei cristiani agli spettacoli nei giorni di festa (concilio di Cartagine del 398), le feste dei folli (concilio di Tours del 567 e di Toledo del 633), le satire popolari (concilio di Chàlon-sur-Saône del 650), le leggende e i canti satirici (Capitolare di Carlo Magno del 764).

Poi anche i Papi iniziarono a condannare pratiche parodistiche diffuse un po’ in tutto l’orbe ecclesiale, ad es. la pratica medievale di eleggere un vescovello nella festa dei santi Innocenti, più volte condannata e sopravvissuta fino agli anni trenta del secolo scorso, oppure le condanne lanciate dall’antipapa Vittore IV contro i chierici corrotti che rendevano, a causa del loro comportamento, l’ufficio sacerdotale materia di istrioni (Acta Pontificum Romanorum inedita, ed. J. v. Pflugk-Harttung, II, Stuttgart 1884, n. 432). Il concilio di Trento condannava invece chi si serviva di episodi ed espressioni delle scritture per le buffonate e le vanità (Sess. IV, Decr. II), condanna poi ripresa dai vari concili provinciali celebrati dopo Trento, probabile allusione alla riprovevole pratica germanica del risus paschalis, che aveva poco di satirico e molto di osceno.

Nel ’500 e nei secoli successivi la condanna delle parodie e della satira, generatrice del riso smodato, venne rinnovata dai pontefici Pio V e Sisto V e da vari autori ecclesiastici, tra i quali il Bellarmino, Ignazio di Loyola, Leonardo da Porto Maurizio ed altri. Queste condanne non soppressero però lo spirito satirico, anzi lo alimentarono, fino al punto che la sterminata serie di autori che si avvicendano tra il ’600 e l’800 non disdegnano di prendersi gioco nelle loro opere satiriche di chierici, frati, prelati e pontefici, senza riguardo per alcuno e senza edulcorazioni di alcun genere.

Fonti e Bibl. essenziale

- Fonti

D. Alighieri, Commedia, a cura di A. M. Chiavacci Leonardi, Milano 1991; C. Angiolieri, Rime, a cura di G. Cavalli, Milano 1979; P. Aretino, Ragionamento e Dialogo, a cura di G. Barberi Squarotti, Milano 1988; L. Ariosto, Satire, a cura di G. Davico Bonino, Milano 1990; Id., Orlando furioso, a cura di L. Caretti, Torino 1996; Id., Opere minori, a cura di C. Segre, Milano-Napoli 1954; G.G. Belli, Tutti i sonetti romaneschi, a cura di M. Teodonio, 2 voll., Roma 1998; Benzone, Ad Heinricum imperatorem, ed. G. H. Pertz, in MGH, Script. XI, Hannoverae 1854, 591-681; G. Boccaccio, Decameron, a cura di V. Branca, Torino 1992; G. Bruno, Candelaio, a cura di G. Barberi Squarotti, Torino 1964; M. Buonarroti, Rime, a cura di E. N. Girardi, Bari 1967; G. Chiabrera, Maniere, scherzi e canzonette morali, a cura di G. Raboni, Milano-Parma 1998; Donizone, Vita di Matilde di Canossa, ed. P. Golinelli, Milano 2008; G. Dotti, Satire del cavalier Dotti, I-II, Ginevra 1757; H. Hagen, Carmina Clericorum, Heilbronn 1876; Folgore da Sangimignano, Sonetti, a cura di G. Caravaggi, Torino 1965; G. Giusti, Opere, a cura di N. Sabbatucci, Torino 1976; Guittone d’Arezzo, Canzoniere, a cura di L. Leonardi, Torino 1994; B. Hauréau, Notices et extraits de quelques manuscrits latins de la Bibliothèque Nationale, I-VI, Paris 1890-1893; Libelli de lite imperatorum et pontificum saeculis XI et XII conscripti, I-III, (ed. E. Dümmler – F. Thaner – L. von Heinemann), in MGH, Hannoverae 1891-1897; Matia Flacius Illyricus, Carmina Vetusta, Wittemberg 1548; F. Novati, Carmina Medii Aevi, Firenze 1883; Parnaso italiano, Venezia 1819; Pasquinate del Cinque e Seicento, a cura di Valerio Marucci, Roma 1988; Pasquinate di Pietro Aretino ed anonime per il conclave e l’elezione di Adriano VI pubblicate ed illustrate da Vittorio Rossi, Palermo 1891; Pasquino, Le pasquinate celebri (1447-188..), Roma 1889; G. Petrai, Pasquino e Marforio (satire ed epigrammi), Roma 1884; F. Petrarca, Rime, trionfi e poesie latine, a cura di F. Neri et alii, Milano-Napoli 1961; Pietro Romano, Pasquino e la satira in Roma, Roma 1932; Id., Pasquino nel Settecento, Roma 1934; Id., Pasquino nel Cinquecento, Roma 1936; Id., Pasquinate celebri, Roma 1943; G. Pontano, I dialoghi, a cura di C. Previtera, Firenze 1943; Rime edite e inedite di Antonio Cammelli detto il Pistoia, a cura di A. Cappelli – S. Ferrari, Livorno 1884; S. Rosa, Satire, a cura di D. Romei, Milano 1995; F. Sacchetti, Il trecentonovelle, a cura di E. Faccioli, Torino 1970; Id., Il libro delle rime, a cura di F. Brambilla-Ageno, Firenze-Perth 1990; J. A Schmeller, Carmina burana. Lateinische und deutsche Lieder und Gedichte einer Handschrift des XIII Jahrhunderts aus Benedictbeuern auf der K. Bibliothek zu München, Stuttgart 1847; A. Tassoni, La secchia rapita, Roma 1924.

- Monografie, articoli e miscellanee

A companion to satire. Ancient to modern, a cura di R. Quintero, Oxford 2007; J. Bada, Il clericalismo e l’anticlericalismo, Milano 1996; L. Balestra, La satira come forma di manifestazione del pensiero. Fondamento e limiti, Milano 1998; L. Biasiori, Scherzare coi santi. La satira religiosa europea nella prima età moderna, in Blasfemia, diritti e libertà. Una discussione dopo le stragi di Parigi, a cura di A. Melloni – F. Cadeddu – F. Meloni, Bologna 2016, 75-91; P. Bourgain, La satire anticuriale médiévale, in Rome, l’unique objet de mon ressentiment. Regards critiques sur la papauté, a cura di Ph. Levillain, Rome 2011; G. A. Cesareo, Pasquino e pasquinate nella Roma di Leone X, Roma 1938; Id., «Pasquino e la satira sotto Leon X», Nuova Rassegna II 1 (1894) 3-15; P. Chiesa – L. Castaldi, La trasmissione dei testi latini del Medioevo, Firenze, 2008; V. Cian, La Satira, I-II, Milano 1945; A. Colligon, Etude sur Pétrone, Paris 1892; C. Costa, La satira in Roma in età moderna, in www.galantara.it/Ricerche/argomenti/SatiraRoma_CCosta.pdf [consultato il 30.01.2017]; M. Dell’Arco, Pasquino e le pasquinate, Milano 1957; F. De Sanctis, Storia della Letteratura italiana, Firenze 1965; C. Frugoni – S. Facchinetti, Senza misericordia. Il «Trionfo della Morte» e la «Danza macabra» a Clusone, Torino 2016; C. Giovannini, Pasquino e le statue parlanti. Le mille voci del malcontento popolare in quattro secoli di satire, beffe e invettive, Roma 1997; J. Horowitz – S. Menache, L’humour en chaire. Le rire dans l’Église médiévale, Genève 1994; Il conclave del 1823 e l’elezione di Leone XII, a cura di I. Fiumi Sermattei – R. Regoli, Ancona 2016; M. C. Jacobelli, Il risus paschalis e il fondamento teologico del piacere sessuale, Brescia 1990; La satira in Italia dai latini ai nostri giorni. (Atti del Convegno nazionale, Pescara, 9-11 maggio 2002), Pescara 2002; J. Le Goff, I riti, il tempo, il riso, Roma-Bari 2003; P. Lehmann, Die Parodie in Mittelalter, Monaco di Baviera 1922; La satira in versi. Storia di un genere letterario europeo, a cura di Giancarlo Alfano, Roma 2015; G. Minois, Storia del riso e della derisione, Bari 2004; A. Momigliano, Storia della Letteratura italiana dalle origini ai nostri giorni, I-II, Messina 1934-1936; O. Niccoli, Rinascimento anticlericale. Infamia, propaganda e satira in Italia tra quattro e cinquecento, Roma-Bari 2005; ead., La satira anti-romana degli umanisti: Pasquino, Marcantonio, Michiel, Erasmo, in Rome, l’unique objet de mon ressentiment. Regards critiques sur la papauté, a cura di Ph. Levillain, Rome 2011; F. Novati, Attraverso il Medio Evo. Studi e ricerche, Bari 1905; F. Paliaga – C. Volpi, Salvator Rosa e Giovanni Battista Ricciardi attraverso documenti inediti, Roma 2002; E. Pasquini, Fra due e quattrocento. Cronotopi letterari in Italia, Milano 2012; C. Previtera, La poesia giocosa e l’umorismo, Milano 1939; C. Rendina, Pasquino statua parlante. Quattro secoli di pasquinate, Roma 1996; Riso e comicità nel cristianesimo antico. (Atti del Convegno nazionale di studi Torino, 14-16 febbraio 2005), a cura di Clementina Mazzucco, Alessandria 2007; C. Rossi, Il Pistoia spirito bizzarro del Quattrocento, Alessandria 2008; A. Rozzoni, «Satira politica e anticlericale nel Dialogo di Antonio Cammelli detto il Pistoia», in AOFL VII 2 (2012) 74-93; V. Ruggieri, Sorriso ed ironia nel Cristianesimo, in Scritti in onore di Biancamaria Scarcia Amoretti, a cura di Daniela Bredi – Leonardo Capezzone – Wasim Dahmash – Lucia Rostagno, III, Roma 2008, 967-985; R. Rusconi, La predicazione fra propaganda e satira alla fine del medioevo, in Cristianesimo nella storia. Saggi in onore di Giuseppe Alberigo, a cura di A. Melloni – D. Menozzi – G. Ruggieri – M. Toschi, Bologna 1996, 539-561; G. Sanità, La satira in Roma. Da Pasquino a Trilussa, Roma 1972; F. Silenzi – R. Silenzi, Pasquino, quattro secoli di satira romana, Firenze 1968; F. Tateo, Umanesimo etico di Giovanni Pontano, Lecce 1972; Id., Tradizione e realtà nell’Umanesimo italiano, Bari 1974; A. Venturi, Storia dell’arte italiana, III, Milano 1904; P. Vigo, Le danze macabre in Italia, Bergamo 1901; R. Waddington, Aretino’s Satyr. Sexuality, satire, and self-projection in sixteenth-century literature and art, Toronto 2004; C. Wollin, «Vera loqui liceat. Eine ungedruckte Satire gegen die ungastlichen Zisterzienser von Pipewell», in Sacris Erudiri 51 (2012) 331-362.

Didascalia immagini

fig. 1 Palermo, Galleria regionale di Palazzo Abatellis, Trionfo della morte, (1446), affresco staccato.

fig. 2 Pinzolo, chiesa di San Vigilio, Simone Baschenis, Danza Macabra, (1539), affresco.

fig. 3 Clusone, Oratorio dei Disciplini, Giacomo Borlone de Buschis, Trionfo della morte e Danza macabra, (1485), affresco.

fig. 4 Firenze, Museo nazionale di San Marco, Beato Angelico, Giudizio universale, (1481), tempera su tavola.

fig. 5 Il vescovo cinghiale (particolare), Morgan Library & Museum, Libro d’ore, (1440-1450), miniatura, MS M.358, fol. 13r.

fig. 6 I falsi profeti (particolare), British Library, (sec. XIV), miniatura, Royal 19 B XV, f. 30v.

fig. 7 Parma, Duomo, Capitello raffigurante un asino e un lupo vestiti da monaci, (XIII sec.), scultura.

fig. 8 Roma, Cappella sistina, Michelangelo Buonarroti, Giudizio universale (particolare di Minosse), (1535-1541), affresco.